蛤蜊油、雪花膏、凡士林

一段关于“美丽”的回忆

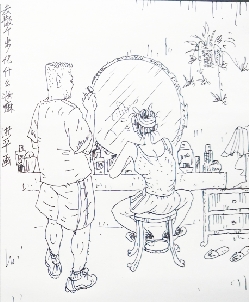

■记者 李心如/文 通讯员 李浙平/绘画

说起化妆造型,问瑞城的10个准新娘,可能至少有5个会告诉你,她想试一试雪洁造型。“70后”的丁雪洁,从事化妆造型行业近30年,在瑞安小有名气。对她来说,与“美丽”结缘,缘于家中那个刻画着岁月痕迹的古老梳妆台。

丁雪洁出生在瑞安西门,从小在奶奶身边长大。她至今仍然记得,奶奶屋子中摆着的梳妆台,古朴而华美,带着岁月沉淀下来木头特有的清香,那是奶奶嫁到丁家的嫁妆。

上世纪70年代的绝大部分女性,服装颜色沉闷,款式单调,更不会也没有条件在脸上涂脂抹粉,但这并不妨碍她们在心里对美的渴望和羡慕,幼年的丁雪洁也是如此。

“那时候,我经常站在梳妆台旁,摸着上面石榴、鲤鱼和孩童的雕花,看着奶奶坐在梳妆台前,对着有些模糊了的镜子,擦着唯一一样化妆品——雪花膏。”她说。

贝壳造型的蛤蜊油、糨糊状的凡士林、带着香气的雪花膏,这些东西在那个年代有一个通称——面油或擦脸油。女性出门前擦一点“面油”,算是很讲究了。

母亲的梳妆台与奶奶的相比,就大不相同了。“我的印象里,母亲没有什么正式的梳妆台,一面塑料外框的镜子挂在墙上,旁边放着一把梳子。”丁雪洁托着腮,努力回忆着,“母亲的皮肤很好,用不着多少化妆品去修饰。而且那个年代化妆品少,母亲用得最多的就是百雀羚的面霜,偶尔顺着自己的眉毛描画。母亲的妆台虽然简单,却让还是小女孩的我十分羡慕。”

上世纪80年代初、中期,爱美,已不再是件不好意思的事情,但瑞安只是一座小县城,信息不像现在这样通畅,无法紧跟北京、上海、广州等大城市的时尚脚步,年轻人只能从电影画报、日渐普及的电视上追随潮流。

到了上世纪90年代,丁雪洁迎来自己最美好的花季,父母宠爱家里的这个“小公主”,专门为她打造了一个梳妆台,有大镜子、有桌面、有抽屉。“那是我人生中第一个属于自己的梳妆台,格外珍惜,也印象深刻。”十八九岁正是爱时髦的年纪,丁雪洁买来许多杂志,学着里面的明星、模特早晚健身、注意防晒、控制饮食。洗面奶、爽肤水、润肤乳、眼霜、日霜、晚霜、粉底、面膜、唇膏……林林总总,梳妆台上的东西越摆越多。

到了丁雪洁学着化妆的年纪,可选择的东西就多了。“那时候,瑞安一些化妆品店托人从香港买化妆品,其中有个品牌叫‘郑明明’。当时我不懂,把绿色的修容液涂满了整张脸,白白的,还喜欢照着杂志上的港星,把嘴唇涂得红红的。”她说,“那时候,国产化妆品也逐渐摆上寻常人家的梳妆台,深蓝、明艳、玫可秀都是90年代我们常用的品牌。”

这之后,丁雪洁开始了自己“美的事业”,进入温州维纳斯影楼,按照她的话来说,是进入了当时这个行业里的“好单位”。19岁的丁雪洁拿不了工资,反而要给老师交学费,还要常年奔波在上海、苏州等造型行业较为发达的城市,毛戈平、李东田这些国内知名造型师的课,她都没落下过。

2000年之后,丁雪洁回到瑞安,进入长虹影楼。“虽然已经是21世纪,但是那个时候的瑞安新娘还不是很追求个性,一般都是影楼拍摄了婚纱照后,送结婚当天的新娘妆。记得那个时候影楼一天最多给70个新娘化结婚妆,完全是流水线式的操作,新娘们也几乎没有要求,比平时漂亮就行。”丁雪洁说,“后来,有新娘开始关注我们用的彩妆产品是什么品牌、造型师专不专业。对自己的结婚妆有要求,是最近这七八年流行起来的。”

“如今,大家的美妆意识越来越强,除了女士,不少男士也开始关注自己的形象。”丁雪洁笑着说,“有些客人自己家里梳妆台上摆的各式彩妆品,可能比专业造型师还要丰富和专业呢。”