渠成水自来

■胡晓霞

几许混沌,几许晶莹,无意湿了谁的记忆。

小时候家住市心街交通局老宿舍三楼,局办公楼底楼有一口井,那里的水冬暖夏凉、源源不竭,能基本满足附近居民的生活所需。

记忆中,爸爸挑了那井水倒进水缸,妈妈就拿了一小块明矾挽起袖子伸进水缸,沿缸壁顺时针搅好多圈,直至明矾渐渐变得更小块。等缸里水漩涡完全平息,缸底可见一层青色沉淀物。到一缸水快用完时,那些沉淀物就变成更青色的破棉絮状了,缸底也是滑溜溜的一大圈,得用抹布反复擦洗过才能换上新水。用这样的水烧了喝,难免一股泥味与涩口。出于对生活品质的追求吧,父母常打发我去家附近的“四姑娘巷”开水房买自来水烧的开水。透过开水房小窗口,于水汽蒸腾中见一“大陶”:一口大铁锅上倒扣一只大木桶,桶底就是大锅盖。我把竹编外壳热水瓶递进窗口,卖水人接手后将其置于锅灶的下一级石阶,把那用纱布缠扎于水龙头的一截红色皮管伸进瓶口,打开水龙头,一阵咕嘟咕嘟,随手关掉水龙头,一热水瓶的开水满而不溢,从此让小小的我懂得什么叫熟能生巧。但如今想来,那一截长期冒着热气的软塌塌的灌水皮管,是否污染了那一热水瓶晶莹的白开水?

那些年,一热水瓶开水一分钱,一担自来水也是一分钱。

在家附近的“天后宫”巷口不远处,有一自来水供应站,那里的水龙头前,永远排着长龙。好在那时街上没有汽车往来,不至于因此阻塞交通。

作为家里的独女,排队买水的活儿非我莫属,更何况卖水处简直就是冒着人间烟火的信息集散地,于我有着莫大的吸引力。随着水桶哐当哐当往前挪歪歪扭扭的队伍也往前蠕动,在这蠕动的过程中,相互认识或似曾相识的街坊邻居大人们,或东拉西扯拉家常,或荤荤素素开玩笑。小孩子们呢,则不失时机地嬉戏打闹一团,那些大人小孩没遮没拦、热热闹闹的欢笑声,在买水队伍里荡漾开来,把几许故事洒落耳边,那些零零星星的故事,成了我在排队买水岁月里最接地气的回忆……不知不觉中,快挨到自家水桶接水了,于是我飞快跑回家通知爸爸来挑水。万一碰上爸爸一时脱不了身,也是不要紧的,邻里们绝不会插队,更不会把你的水桶拎出去。他们会给你家水桶放满水后置于水龙头边上,那一担晶莹透亮的自来水就静静地等候主人来付钱挑走。最让人难忘的,是在爸爸因错误的历史原因而接受隔离审查的日子里,邻居叔叔们毫无偏见地主动轮流给我们母女挑水的情景。叔叔们那一步一步踩在木楼梯上的坚毅脚步和一颗一颗流淌在额头的晶莹汗珠,让我真实感受到了晶莹闪亮的邻里情深……后来,家家户户终于装上了自来水,可是因为水压小,家住三楼之高,那自来水有时并不自来,打开水龙头,常常只听到“嘶嘶”的空鸣声,或只看到断断续续的细流,借用大人们当时的戏言,就是那自来水像“小孩拉尿”。于是,大人们想到了在底楼水阀处装抽水泵,那晶莹清亮的自来水就乖乖地沿着白色塑料管这“渠道”爬上了三楼,哗啦啦地流进了我们快乐的心田……再后来,水压越来越大,输送自来水的“渠道”不断更新,“铜茶壶”应运而生,挨家挨户都烧上了自给自足的白开水,“四姑娘巷”的开水房也成了历史遗址。

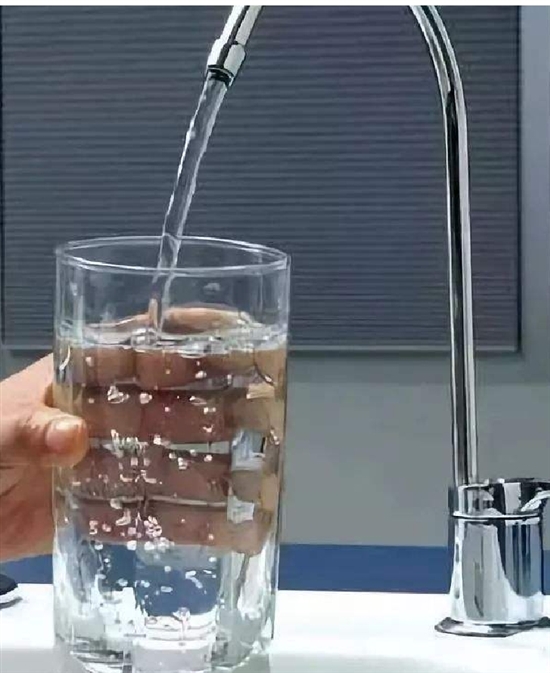

家家户户,一日不可缺水,从那些年井里汲水、排队买水,至现今一打开水龙头,自来水、直饮水汩汩而出,人们深切体会到改革开放四十年来瑞安城区供水事业创业者的艰辛付出。那些年,他们以肩扛、人抬、手挖的原始作业方式,改写了瑞安县城供水事业的空白历史。时至今日,自来水质量越来越好,日供水能力越来越强,供水管网也实现了由人工经验调度向信息化管理、科学调度的跨越,有效保障了供水管网的安全运行,消除了城市低水压区,大大减少了重大爆管事故几率,增强了应对突发事件能力,提高了供水服务水平。随着中国城市化进程的加快,水务行业的重要性日益凸显,目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善、水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。科学谋水,高效治水,精准管水,为了让全市人民喝上、用上放心之水,瑞安水务集团全体员工继续在路上……

由此,百姓生活因“水涨”而“船高”。