还记得“日月星”轻音乐乐队、“朋友乐队”吗?

他们的梦是一代人的青春记忆

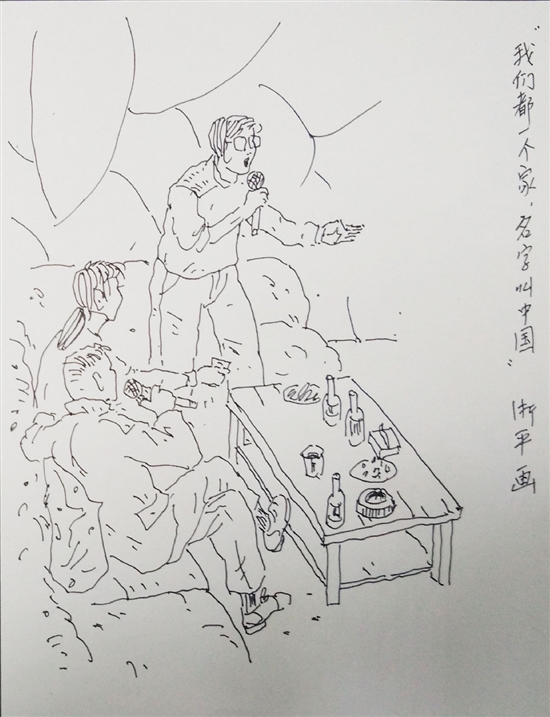

■记者 蔡玲玲/文 通讯员 李浙平/绘画

对于“90后”、“00后”来说,“阿里巴巴”是马云的代名词;但对于“60后”、“70后”、“80后”来说,“阿里巴巴”是一个和流行音乐有关的符号。“阿里,阿里巴巴,阿里巴巴是个快乐的青年,芝麻开门,芝麻开门……”当熟悉的旋律响起,有没有感受到心中那股久违的激荡?

48岁的魏斌,现在经营着一家表行,以前在学校里学的专业是厨师,但他还有一个身份——市流行音乐协会会长。他说,音乐是他的挚爱。

魏斌永远记得上世纪80年代初的那个下午,秋高气爽,他趴在窗口,深深沉醉在邓丽君的歌声里。那时候,邓丽君的歌曲磁带还是属于“走私货”。在此之前,魏斌从没听过这样婉转动听的歌曲。“非常好听!立马被吸引了!”回忆起30多年前的那个下午,魏斌忍不住哼起了调子,至于歌词,并不重要。

接下来,罗大佑、刘文正、谭咏麟、陈百强、张国荣等港台歌星的音乐随着一盘盘磁带流进了瑞安,影响着小县城里的青少年。14岁的魏斌抱起了吉他,尝试着接近他喜欢的音乐。1987年,就读瑞安技校的他,和另外3位志同道合的年轻人组成了“朋友乐队”。魏斌担任贝斯手和主唱,3位朋友负责键盘、爵士鼓、吉他。

“当时,瑞安已经有流行乐队了,我们大概是第二支或第三支乐队。”魏斌回忆,瑞安虽然是个小县城,但是对于流行音乐及潮流的敏感度很高。

在“朋友乐队”之前,塘下有一支20位年轻人组成的“日月星”轻音乐乐队,组建于1983年。为何叫“日月星”?因为乐队成员梦想着像邓丽君等人一样,成为当时的明星,于是就将“明星”两个字拆成了“日月星”三个字,作为乐队的名称。

曾经的键盘手谢成调说,他还记得第一次登台时的场景。张宅村的文化宫内,大幕徐徐拉开,他和其他演奏者一样,穿着白色大褂、喇叭裤,紧张地弹奏起轻音乐《巴比伦河》,配上舞者优美的舞蹈,绚丽的演出效果吸引了台下所有人的目光,座无虚席。乐队由此在塘下爆红。虽然这支乐队只存在了3年,但当时在温州地区引起了不小的轰动。谢成调说,即便是现在,结识塘下同龄的新朋友时,提到自己曾是“日月星”轻音乐乐队的一员,还会有人说:“那你可是塘下的明星啊!”

在当时,一支乐队的生存并不是件容易的事。“朋友乐队”成立后,魏斌向银行贷款四五千元,购买了电声乐器和专业音箱等设备。这些设备存放在一家造纸厂的空房里,只要一有空,魏斌就和乐队成员一起排练。

“朋友乐队”的第一次演出是在1988年。他们应“瑞安读书会”邀请,在当时市区的灯光球场(如今玉海广场位置)表演,有200多人参与活动,“我们演奏,他们跳舞。”魏斌回忆。

当年“日月星”轻音乐乐队的骨干、如今温州市流行音乐协会主席、温州市流行乐团团长何畏这样评论那时温州的流行乐队:当时国内很少人做乐队,温州人勇于做第一个吃螃蟹的人,敢为人先。在上世纪80年代中期到90年代初期,温州涌现了几十支拥有乐队的歌舞团,到全国各地演出。

“《一剪梅》、《沉默是金》、《你知道我在等你吗》,这些歌曲都是我们经常演唱的。”魏斌说,当时他们多是演唱港台歌星的流行歌曲。后来,温州出了一位流行歌手吴涤青,他演唱的《梅兰梅兰我爱你》《爱的路上千万里》一度红遍大江南北,被很多歌手争相模仿。

上世纪80年代末至90年代初,也是瑞安舞厅的鼎盛时期,在五彩的旋转灯下,小伙子穿着喇叭裤、姑娘们穿着蝙蝠衫,在舞厅里跳交谊舞和迪斯科,那是当时最时髦的事情。“朋友乐队”就驻扎在市区的舞厅,生意很好。魏斌记得当时自己每个月收入有六七百元,比起在机关上班、每月工资200元的表哥,生活滋润多了。

到了上世纪90年代中期,随着休闲、娱乐方式的多元化,游戏厅、KTV等各种娱乐场所的兴起,歌舞厅渐渐门庭冷落,“朋友乐队”于1996年解散。

随着改革开放步伐的加快,瑞安人对音乐的追求越来越多元化,流行音乐、传统戏曲、艺术歌曲,各有“拥趸”。

2010年,市流行音乐协会成立,现有会员400多人,他们不定期参与公益演出。魏斌说,跟以前相比,如今的流行音乐呈现出不同的风格,爵士乐、乡村音乐、嘻哈……流行音乐百家争鸣,也象征着时代演变的新风貌。