年,产业发展与城镇建设相辅相成

■记者 林瑞蓉

今年是改革开放40周年。对仙降街道来说,这40年,是工业从无到有、不断创新、突飞猛进的40年,是产业发展从弱到强、创造辉煌的40年,是实体经济腾飞跨越的40年。

说起仙降,不能不提的一部分就是产业。产业的发展在一定程度上映射了仙降在“产、城、人”融合发展道路上付出的努力与成果。

“实体经济是仙降发展的命脉,也是未来崛起的希望。站在改革开放40周年的新起点上,我们将以必胜的决心和信心,全力推动传统制造业高效益转型、高质量发展,努力成为全市产业转型升级的排头兵。”仙降街道党工委书记沈长城说。

【溯源篇】

胶鞋、箱包是仙降两大支柱产业。追忆往昔点滴,在一代代仙降人的艰苦奋斗下,两大产业从“嫩芽”长成了“参天大树”,如今蒸蒸日上,留下了一个个“业界传奇”。

胶鞋:从镰刀烫粘到自动化生产

瑞安是全国闻名的“胶鞋名城”,每年生产的胶鞋数量过亿双,占全国产量的六成,而我市的胶鞋生产主要集中在仙降街道。

然而,在历史上,仙降是著名的产粮区,1979年,人均年收入不到80元。1980年前后,除了集体纺织厂和农机修配厂以外,仙降工业几乎是一片空白,基本上处于自给自足的封闭农业经济状态。

改革开放初期,仙降人的经商念头开始生根抽芽。农民不再困守田地,三三五五办起了“工厂”。这些“工厂”,其实就是小作坊,最先开始的就是制鞋。

在老一辈的制鞋从业者记忆里,“阿林老司阁楼上烫鞋”的故事仍旧鲜活。坊间有这样的传闻:“阿林老司”在楼阁儿上试验烫鞋,用炭火烧烫的镰刀,把塑革鞋面烫粘在塑料鞋底上,第一双塑料皮革成品鞋就这样诞生了。

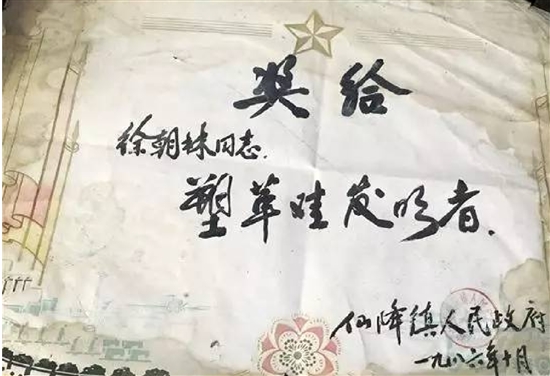

故事并不虚假,“阿林老司”也确有其人,正是仙降村人徐朝林。1983年、1984年,徐朝林都被评选为瑞安县先进工作者;1986年10月,原仙降镇政府给徐朝林颁发了奖状,肯定了他“塑革鞋发明者”的身份。

在当时,全国正处于计划经济刚刚向市场经济转变时期,经济落后,物资匮乏,商品奇缺。徐朝林发明的塑革鞋,虽然做工粗糙,但款式还算新鲜,颇受市场欢迎,村里村外不少生意人都来进货,鞋子供不应求。随着塑革鞋的逐渐红火,各家各户都想分得一杯羹,他们相继向徐朝林取经,学习制作塑革鞋的技术。很快,仙降村、金光村、林光村、翁垟村、新安村、下社村等集镇范围的7个村400多户人家都加入到制鞋生产中来。初期的仙降鞋行业就这样形成了。

随着市场的不断扩大,消费者的大量增加及社会进步,制鞋技术不断更新,制作工艺从镰刀烫粘转向自动化生产,仙降鞋也从塑革鞋变成注塑鞋再发展到胶鞋。在后来的30多年里,仙降的胶鞋、注塑鞋经过几十年风雨飘摇,诞生了人本、环球等一批领军企业,逐渐成长为全国胶鞋名城。目前仙降拥有600多家鞋类企业,其中规上企业64家,形成了从生产到销售、从周边到终端、从线下到网络全覆盖的仙降鞋产业。

箱包:迅速崛起的时尚智造产业

仙降箱包产业的起源稍晚于仙降鞋,约起步于上世纪八十年代后期,发展态势良好,出口势头强劲。特别是改革开放之后,仙降仅仅用了十多年时间,就形成了一个以箱包生产为支柱的产业基地。

上世纪八十年代后期,仙降镇埭头村有位经商能人名叫徐河,他对市场洞察力强、思维敏捷。徐河发现市场上公文包走俏,经常出现排队买箱包的现象,于是他就开始经营箱包,后来又生产ABS公文包、拉杆箱。他创办的企业从开始的“瑞安市奥田利箱包厂”到“瑞安市华东箱包公司”,再到“浙江华狮箱包公司”,规模、产值连年跳跃式发展。

在徐河的影响和带动下,1992年至1993年,在仙降这片沃土上,华阳箱包、鸿一箱包、安捷箱包、鸿华箱包、永立箱包、华狮箱包等知名箱包企业先后如雨后春笋般破土而出,并形成从皮革到扣、锁、链、轮等配件的生产流水线,从原材料供应到物流配置配套成龙的产业集群。

目前,仙降作为闻名全国的箱包名城,辖区内聚集了共200多家、占全市90%以上的箱包企业。所生产的箱包按原材料分,主要产品为ABS类、PP类、帆布类和皮革类等四大类;按型式和功能分,主要产品为拉杆、手提、肩挎、腰背等。产品主要有拦杆箱、公文箱、化妆箱、旅游箱、拦杆书包、电脑包、腰包、拎包、西服袋、圆桶袋等几十大系列上千个品种。

今年1至11月,仙降街道规上工业产值43.38亿元,同比增长79.7%,其中箱包行业规上企业工业产值13.2亿元;出口总额12.4亿元,同比增长8.7%,其中箱包业增长较快,在出口形势较为复杂的情况下实现逆势上涨,出口额同比增长20.5%。产品远销中东、非洲、东欧、东南亚、美国、西欧等地,在国内外市场上占有较大的份额,具有较高的知名度。

【发展篇】

一个产业的发展并不只靠这些“第一个吃螃蟹”的先行者们,就像孩童的茁壮成长需要家长的细心呵护,在仙降产业发展过程中,街道办事处一直“无微不至”,“喂米粮、治顽疾、指方向”。

关键词:转型提升

早期的仙降鞋被称为“晨昏鞋”(早晨穿上到了黄昏就开裂了的鞋子)或“辰戌鞋”( 辰时穿上到了戌时就开裂了的鞋子),意指鞋子质量存在问题,只能穿一个白天。一时间,仙降胶鞋的口碑大大降低,市场销售停滞。

“产品质量就是企业的生命”,企业家们深刻认识到了这一点,开始了漫长的斗争。经过不断地引进先进设备,聘请行业专家,仙降鞋的品质不断提高,终于摆脱了“晨昏鞋”“辰戌鞋”的臭名,重新得到市场认可。

而这其中,不乏街道办事处的出力献策。

在如今更注重质量、设计和创新的市场发展中,胶鞋检测站的设立意义重大。2016年,仙降街道牵头召集市质检院、市场监管仙降所、市鞋业行业协会召开专题会议,构思在辖区内筹建鞋类检测站,“接班”于2008年停运的原检测站。2017年2月,仙降街道、市市场监管局投入50余万元,正式筹建新检测站。同年7月31日,新检测站正式试运营,打通了仙降鞋业质量检测“最后一公里”,为仙降辖区内鞋类质量保驾护航。

随着产业发展,仙降胶鞋企业受到劳动力成本不断增加、土地制约、新产品产值不高、附加值低等因素的制约,但是仙降胶鞋产业的发展依然辉煌。特别是电商的发展,带来了新的活力,胶鞋成为瑞安首批入驻阿里巴巴“中国质造”平台的产业。截至今年,仙降共建成淘宝村18个、电商园区1个、鞋类市场2个。

近年来,仙降街道高度重视电子商务发展,根据当地实际情况,制定了《仙降街道鞋艺特色小镇3年规划》、《仙降街道2013年-2018年电子商务发展规划》、《关于进一步加快街道物流园区建设发展的意见》等指导性规划和意见,街道还专门成立了电子商务工作领导小组,负责推进电子商务5年发展规划的领导和协调。

今年以来,仙降以中央环保督察为契机,以瑞安市胶鞋行业整治提升行动为指导,对街道内的胶鞋企业开展专项整治提升工作。街道以环评审批标准为底线,入企逐个帮扶胶鞋企业推进整治进度,加快企业转型升级。92家胶鞋企业进行VOCs、炼化加工、硫化处理等环保设施提升整治,其中72家已完成改造,VOCs处理设备安装率达84%,20家企业已确定关闭转产。

关键词:筑巢回归

随着社会、经济发展,仙降的箱包产业面临工业用地紧张、土地购买成本高等问题,严重制约了仙降箱包企业发展壮大,不少箱包企业纷纷外迁。据悉,近几年来,仙降街道辖区内外迁的企业共34家,其中外迁平湖15家、河北白沟7家、广东花都12家。其中不乏因扩大生产需求不得不外迁的规上企业,如路易箱包、安捷箱包、鸿祥箱包、驰宇箱包等。这些企业在外总投资达10多亿元,每年生产总值合计约30多亿元,据初步统计,外迁箱包企业的工业总产值已接近本土箱包企业的总产值。

仙降箱包产业面临的困境可以预见——长此以往,仙降箱包行业的传统经济优势和产业集群聚集效应将不再突显,严重影响到企业发展后劲。

面对问题,仙降街道深入分析原因,提出计划建设470亩的时尚智造箱包总部园,以提升高端市场竞争力,加快箱包产业升级。该项目共分三期,已完成土地征收302亩,目前一期79亩已进场施工,为已签约回归的两大在外箱包领军企业银座箱包、鸿一箱包的企业厂房;二期小微园建设,目前市政府已同意89亩用地指标,预计整个项目建成后每年能创造近50亿元的增量效益。

为快速推进时尚智造箱包总部园落地,仙降在市国土局、市发改局等有关部门的指导下,于6月21日顺利完成了瑞安市首宗“标准地”挂牌出让,创下土地摘牌后当天领取施工许可证的审批最快纪录。而箱包总部园从项目立项到开工仅用时4个月,以最快的速度完成从拿地到开工的所有法定程序事项审批,跑出了“仙降速度”。

12月20日,好消息再度传来,浙江鸿一箱包皮件有限公司签订上市意向。有关负责人表示,目前,仙降区域内还没有企业上市,鸿一箱包的上市,将对仙降企业带来极大的鼓舞。在此过程中,街道办事处将作为“桥梁”,本着服务原则,全力帮助企业与各相关部门沟通协调,助力企业上市,为仙降今后培育企业上市积攒宝贵经验。

关键词:产城融合

推动产业健康发展只是仙降城镇建设的一个缩影。近年来,尤其是近两年来,仙降街道紧紧围绕市委市政府“加快融合发展,打造至美仙降”的总体目标,着力打造以产兴城、产城融合的特色活力小镇,努力提升城市品质、优化营商环境、服务产业经济、提高群众幸福感。

完善产业大配套。仙降以仙降大道改造提升工程为中心,加快仙山路、仙池路、镇府路改造提升工程规划建设,架设起四通八达的交通网;加快民工公寓建设进度,从根本上解决员工住房难问题;加快城市客厅项目和鞋艺文化广场建设,打造配套设施,吸引高端人才入驻;加快电商创业园建设,设立众创空间、创业孵化园,扶持有想法、有能力、敢创业的年轻人和团队,营造大众创业、万众创新的氛围。

打造宜居宜业城镇。以小城镇环境综合整治为重要抓手,全面实施“八美八化”,做好“道乱占”、“车乱停”、“线乱拉”治理和“低小散”块状行业治理;以“三改一拆、四边三化、五水共治”三项工作为主要发力点,打造绿色空间,塑造产业城镇魅力。

聚焦民生实事建设。投入800万元新建林光、仙降、翁垟3个停车场;投入3000余万元实施河东、河西两个截污纳管三级管网铺设工程,杜绝污水直排;投资200余万元新建4座三星级公厕、提升改造101个村级公厕;投资172余万元新建1处垃圾中转站、重新布局与更换250个分类垃圾箱;投入600余万元修整东西河游步道,新建翁垟、下社两处滨水公园,建设金光堡河、下社河等3条河流生态护岸,增加水面绿植,提升河岸景观。

[记者手记]

事实上,还有一个产业曾活跃于仙降工业历史舞台,那就是霓虹灯。曾经,胶鞋、箱包、霓虹灯并称为仙降的三大支柱产业。

据了解,仙降最早的一家霓虹灯企业创办于1992年,起初只有几十个工人纯手工制作,销路不好,主要用于广告招牌的字体亮化等用途。一个企业一天只能生产几十件产品,生产的产品要靠“小四轮”拉到温州东方灯具市场去卖。1992年至1997年间,温州东方灯具市场是当时全国最大的灯具批发市场。

约在2006年,仙降成立灯饰协会,拥有会员单位60多家,其中30多家是霓虹灯企业。随后几年,会员筹资研发了自动化生产设备,霓虹灯产业走向了新高潮。机械自动化后,产量大幅提升,30多名工人的产量可抵原先200名工人的产量,企业年产值在这一阶段达到巅峰,一年达2000多万元。但是好景不长,随着2008年金融危机的袭来,工人工资持续增长,并出现“保底工资”的招聘制度,冲击了霓虹灯企业“以件计薪”的工资制度,工人大幅流失。随着LED灯的出现,完美取代了传统的白炽灯灯芯,传统霓虹灯产业再次遭遇危机,仙降霓虹灯企业纷纷转业或转移,灯饰协会解散,霓虹灯产业从此走向衰弱。据了解,目前仙降仅剩3家霓虹灯企业还在经营,各公司年产值约在三四百万元。

其实无论是哪一个产业,无论他“强壮”与否,对仙降来说都是无法忽略的存在,都将在仙降发展历史上留下浓墨重彩的一笔。正是这些消失的、延续的产业,组成了独一无二的仙降。而日渐式微的霓虹灯产业,也告诉我们,传统产业只有坚持高质量发展方向,着力突破产业层次偏低、企业规模偏小、科创水平偏弱等问题,才能屹立不倒。