医院里的“温情”瞬间

在距离生死最近的地方,却总有温暖片断在上演

■记者 陈成成 通讯员 许正智 陈振清 庄若然 倪学昆 张俊俏 胡伟笠 郑君君 林琪璐 吴清清 丁小连

有人说,医院是“冰冷”的,因为这是一个距离生死最近的地方,生老病死每天都在发生,悲欢离合每天都在上演;也有人说,医院是最“温情”的地方,因为在这里,医患是战友,并肩奋战打败共同的敌人,医患的这份“战友情”最为坚固,最为感人,他们相互理解、支持,让“冰冷”的医院变得温暖,变得充满“人情味”——

带伤坚守岗位

拄拐杖的医生走红朋友圈

最近,一张照片在朋友圈走红,引来众人频频点赞。照片的主人公是塘下罗凤卫生院外科医生陈毅,照片里的他正在接诊病人,右脚缠着绑带,却一如往常那样忙着为病人诊断、开药。自从2个月前不慎骨折至今,他没有请过一天假,坚持带伤“上阵”,赢得了病人的感谢和尊重。

事情还得从2个月前说起。1月27日清晨,一位患者被人扶进罗凤卫生院外科,随行人员大声呼喊“医生,救人”。正在值班的陈毅立马起身前去救治,因治病心切,他奔走往返诊室与手术室之间时无暇顾及自身,不慎踢到门框,瞬间疼痛遍及全身。但此时正是救人的紧要关头,陈毅无暇顾及自身的疼痛,而是选择忍痛继续救治患者。

40分钟后,抢救工作结束,患者病情趋稳,陈毅略微地休息了一下,想要继续给下一位患者看诊时,却发现自己的脚已经肿得站不起来了,凭着多年的工作经验,他判断自己的踝骨已经骨折了。但他还是坚持坐诊,直到看完最后一个病人,才去拍了个片,果然如他的判断一样——右脚踝骨骨折了。一般情况下,这种程度的骨折需要做手术或者打石膏休养3个月。

“当天打完石膏被同事送回家以后,我反复研究了自己的伤势,以及考虑了近期的病人预约情况,决定给自己采用保守治疗,并继续工作。”陈毅表示。

受伤后的第二天,陈毅拄着拐杖出现在了自己的工作岗位上,同事们一边是敬佩他的敬业,一边也担心他的伤势。而陈毅却照常出门诊、上手术台、查病房。就连农历新年期间的值班也一天不落。

陈毅带伤工作,也得到了病人与同事的频频点赞,他说他是在对自己的治疗和对病人的治疗之间寻找了一个最好的平衡点,工作之余他只要加强一些康复训练,自己也能很快复原,同时也不耽误病人的医治。“医生是一个能让人获得成就感的职业,我很庆幸自己能成为一名被病人信赖的医生,无论遇到什么情况,我都不能辜负大家的这份信任,这是我做医生的担当。”陈毅说。

带病工作,这对医生、护士而言或许是最平常的事,没啥值得宣扬、说道的。没有豪言壮语,他们心中始终装着病人,不愿让病人跑空,希望病人能得到最及时的治疗。陈毅只是千千万万个不计较个人得失,默默奉献的医生、护士队伍中的一员。对他们来说,虽然生病仍然坚持工作,但能用自己的实际行动,为大众健康努力着,守护百姓安宁,这是他们最骄傲和最幸福的事。

于细微处

见医者仁心

医院里,少不了医患共同面对疾病时的温情瞬间,那些为患者着想的小细节、小心思,也让我们于细微处看到了医患间的点滴真情,也看到了“白衣天使”的医者仁心。

2月的一天下午,下着蒙蒙细雨,在南滨街道西湖村的小路上,南滨街道社区卫生服务中心家庭签约医生薛西雅撑着伞背着随访包正逐家逐户到村民家中,为服务对象做入户随访工作。

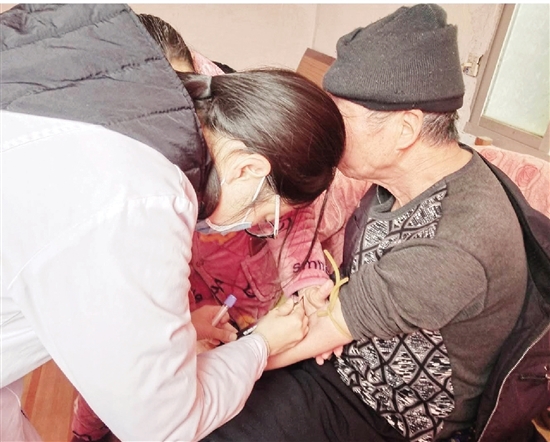

薛西雅是一位刚毕业的小姑娘,身材瘦小,却不怕苦、不怕脏,每次入户为糖尿病患者检查时,总是下蹲为患者脱鞋脱袜检查足背动脉搏动情况,并结合饮食、运动等给予用药指导。为此,不少患者感动不已,患者张阿姨说:“小薛医生每次都会蹲着为我脱鞋脱袜检查,一点都不嫌累嫌脏。”而薛西雅却表示,这么做是考虑到患者年纪大、行动不方便,而且这样检查更有助于医生的诊断。“没什么大不了的,相信很多医生都会这么做。”薛西雅说。

一个平凡的下蹲动作,一个零距离的触摸,瞬间拉近了医患之间的关系,也诠释了医务工作者的专业、博爱、敬业与责任。

在仙降街道社区卫生服务中心,化验科工作人员每天都会提前到岗,为一天的工作做准备。他们会提前几分钟打开服务窗口,提醒患者按就诊号排队,考虑到天气还比较冷,为了在化验抽血时冰凉的双手不会加重患者的不适,工作人员都会特意用热水袋先温热双手,这个微小的举动患者们看在眼里,暖在了心里。

“阿婆,你来了,今天感觉有没有好点?”3月底的一天清晨,78岁的吴奶奶又来到玉海街道社区卫生服务中心输液室,老人独自一人拄着拐杖,颤巍巍地走来,身边没有亲人的陪伴。护士陈潇靓一见到吴奶奶,赶紧迎上前去关切询问。“好多了,真不想天天见到你!”吴奶奶嘴上倔强,却紧紧握住陈潇靓的手。“那你要多运动,注意饮食!”这句耳熟能详的话让吴奶奶热泪盈眶。吴奶奶是县前社区一位独居老人,也是玉海街道社区服务中心的家庭医生签约服务对象。作为中心家庭医生签约服务团队的一员,陈潇靓每隔几天就要上门巡诊,吴奶奶早把她当成家人一样。在整个就诊过程中,陈潇靓搀扶着吴奶奶入座,又为她按摩腿脚,在吴奶奶挂点滴时,又怕她寂寞,一有空就陪她聊聊天,打发时间……她们两人的相处,不似医患,倒更像是祖孙间的互相陪伴,守护着医患之间平凡又温暖的情谊。

“妈妈,难受,我想喝水!”3月25日下午,在市红十字医院雾化室,一个小女孩刚做完雾化吸入,想要喝水漱口。小女孩的妈妈在整理东西腾不出手,于是鼓励小女孩自己去倒水喝。但孩子毕竟年纪小,加之刚刚做完雾化嘴里难受,“哗”的一下,顿时哭了起来。当班护士杨汝瑶看到了这一幕,赶紧倒了一杯水向女孩走去,微笑着,将水杯递去。“快谢谢护士姐姐!”“谢谢!”小女孩糯糯的谢谢声中包含了满满的医患温情。

一句温暖的话,一个温情的动作,一些不为人知的细节之处……真正能打动人的,或许就是这些细枝末节。尤其对于病患,在生病时,医生、护士的一个温暖举动,正是安抚人心的一剂良药。也正是这些细节,让病患真正体会到了医者仁心。

他离开了人世

却留下了对医生的感激

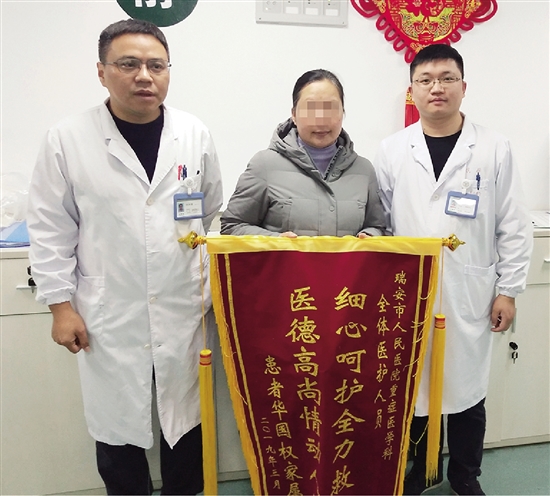

“我的哥哥因患白血病于1周前过世,当我们家属从巨大的悲痛中走出后,第一件事情就是写这封信。感谢贵院重症监护科翁海旭医生,感谢他和重症监护科医务人员对我哥哥的全力救治,无私付出!我依然记得哥哥临终前眼中流露的恳求,我想这是哥哥最后一件希望做的事情,也是让我心灵得到释然的事情。我觉得这样的好医生理应得到大家的尊敬和学习。”

近日,市人民医院重症监护科收到了一封特殊的感谢信。这是患者家属写的一封感谢信,字里行间,表达了一位已经离开人世的患者和家属对瑞医医务人员真挚的感谢,情真意切,感人至深。

患者前几年得了骨髓瘤,辗转治疗,心身俱疲。今年1月检查时,他发现患了浆细胞性白血病,后来病情转危转入重症监护科。据市人民医院重症医学中心副主任何国鑫介绍,刚开始时患者对治疗失去了信心,是翁海旭、高丙年等主管医生的关怀和积极的治疗措施,让他迈过了一道道的难关,经历了一次次的危险,让这颗绝望的心重新振作起来。抢救期间,何国鑫、朱弘等医生多次组织科内会诊;病情的变化,翁海旭、高丙年等医生更是牵肠挂肚,时时给予鼓励;拍背、翻身,定期护理,是这些年轻护士的柔弱双肩撑起了护理的重任。当病情明显缓解离开监护病房时,他百感交集,曾希望家属写感谢信。

尽管患者在血液科治疗期间,并发脑梗塞离开了人世。在最后的临终阶段,血液科和重症监护科的医务人员,在患者家属的支持下,给予及时的临终关怀,实现了患者安然离世的愿望。

“翁医生,我哥哥是一个平民百姓,我们非亲非故,却得到了你及瑞医医务人员的厚爱,这让我们看到了医患之间和谐的希望。” 这封感谢信的情意,字里行间表达着患者与家属无尽的感激、理解与信任。医生与护士读后,都禁不住流下了泪水,不仅是为病人的离世,更是为难能可贵的医患和谐。

【后记】

医院一贯的白色调,总会给人冰冷的感觉,在这个生与死交界的地方,每天迎接着许多新生命的到来,也目送着许多生命的离开……

在许多人的眼里,见惯了生死的医生,似乎也看淡了情感,他们以为,在医生的眼里,只有“治得了”和“治不了”,医生从不理解家属失去患者的痛苦,他们认为医生都是“冷血”的,面对着他们撕心裂肺的呼喊还能面不改色、稳如泰山地坐在办公室。

然而,当你看完这些文字和图片的时候,还会有这样的想法吗?这一幕幕暖心的画面,真真实实发生在你的身边,发生在我们每一位普通的工作在临床的医护人员身上,每一次暖心的行动,都是他们发自内心的温暖,来自人们内心最柔软的地方!

镜头记录的只是瞬间,却足以疗愈每个人的心,想起前段时间网络流行的一句话“世界没有想象的那么糟,总有一群人在某个角落偷偷爱着你。”也许,提起医院便会让人觉得畏惧,想要退却。但是不要怕,这里会给予你脆弱生命最有力的保护,和人间最“温情”的呵护,因为那是对生命的呵护!

这些照片都出自医护人员之手,或许没有专业摄影师的技术水准,却捕捉到了医院同事最真实的生活,饱含着对患者、对医学的挚爱。

感谢每一位医护人员的付出,是你们的认真,让更多的病患痊愈,是你们的奉献,让医院由冰冷转向温暖,是你们的存在,让爱的定义更加广泛。