莘塍东堂庙和民俗

■林成植 戴世德

莘塍,历史悠久,文化沉淀深厚。据考,公元前11世纪的西周时期,就有先民在岱石山一带繁衍。上世纪90年代,考古学家在岱石山发现石棚墓和青铜器。

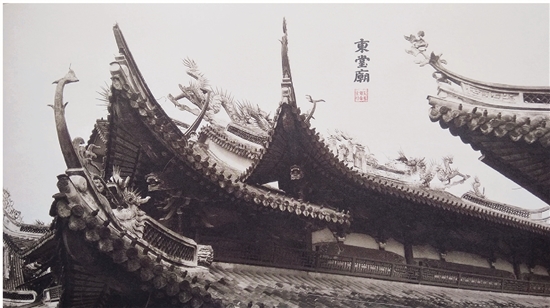

莘塍东堂庙

东堂庙,又称“灶王殿”,位于莘塍下村莲花河的河汇头。三面环水,环境幽美。据考,庙宇初建于唐总章二年(669)。次年(670)建成,供人瞻仰。后,庙宇逐步扩大,明万历二十三年(1595)扩建成两进;清乾隆四十七年(1782)再扩,建成五间三进的庙宇。1938年和1982年两次重修。由年代久远,殿宇陈旧变质。1997年夏日,村民筹资,动工重建,至1999年4月19日竣工庆典。

重建的东堂庙,占地1960.27平方米,全木结构,仿明建筑,其气势之恢宏,仿古工艺之逼真为全省少见。重建的东堂庙是座十分标准的中轴对称建筑,分前殿,正殿,娘娘殿三进。屋顶庑殿式结构,重檐,檐角分层翘起,多龙腾飞,且静似动,尽显庙宇之威仪。东堂殿内部建筑高、大、敞、奇:戏台面49平方米,用直径70厘米的4条大圆柱撑起,藻井奇异,宏伟壮观;正殿的正柱高13.64米,中堂道场三级分明,横匾高悬,十分森严。整座庙宇与其左侧的“莲花公园”连在一起,把古代文化和现代文明融为一体,独得天时、地利、人和。

东堂司命

东堂司命,古称“东厨司命”,为古代“五祀神”之一。公元前,炎帝在位时,东堂司命出生于广西环江,壮族,家庭世代为医治眼疾、疥疮的外科医生,名声远扬。

当时,北方一个极其凶恶的部落九黎族首领“蚩尤”经常侵掠炎帝疆土。炎帝几次起兵抵抗,都被打败。于是,炎帝联合黄帝,调东堂司命领兵出击,在涿鹿郊外大败蚩尤,定得天下太平。因东堂司命征讨有功,炎帝封他为天地督察使,出京巡视江南。结束,调金殿重用,提为右丞相,在京城同炎帝共商国事。

后来,炎帝宫殿失火,东堂司命奋力扑救,不幸烧死在厨房中,以身殉职。因东堂司命功大,炎帝封他为“灶神”(灶君),又称本家司命,并降旨,每年腊月二十三日为祭祀灶神日。旧时,每户灶上设灶神图像(俗称“镬灶佛爷”)。

东堂司命有李、石二位夫人,子孙满堂,洪福于千家万户。有道经二部:一部是《太上洞真安灶经》,一部为《太上灵宝补谢灶王经》,流传至今,供黎民诵读。

演绎的民俗

为纪念东堂司命,百姓将其演绎为民间习俗代代相传。

东堂庙会,莘塍自古流传着一首民谣:“正月初一开殿门,初二拜丈人,初三拜邻舍,初四拜屋底,初五圆经,初六上坟,初七没事干,初八燎火盘,初九嬉嬉,初十东堂殿摆头猪。”“初十东堂殿摆头猪”(“头”方言,“大”的意思),指的就是莘塍的东堂庙会。莘塍庙会自北宋开始,有着千年悠久历史。全过程分为:筹备、公出、净街、接佛、祭祀、集会、巡游、归庙等8个步骤。

庙会,从正月初九开始,抬卫师爷和净水净街。迎接上村、中村二殿洪岩爷(君主)到东堂庙等候初十的殿会巡游。家家户户张灯结彩,放长红幔;各村口搭彩额,挂对联,插灯笼欢庆。

初十早晨7时开始,巡游队伍有序出发,烟花爆竹齐放,锣鼓喧天,一派盛势:前面小车开道,宣传横幅醒目,后跟大锣、刀旗、长号、吉字、滚龙、舞狮、舞蹈;再跟莲花灯、水仙灯、桃花灯、百鸟灯、宫娥彩女灯、十二生肖灯、跑马灯;再跟腰鼓队、军乐队、高跷队、杂技队;有扮戏文的、八仙过海的、西游记的;有抬香亭的,蜡烛亭的,抬神佛的,拿桨扇的;还有骑马将军,扮七星,扮将令,旗锣伞道……巡游队伍每到一村,都有祭祀迎接,巡游队伍停下来表演节目,观众人山人海,热闹非常,直至晚上10时多归庙。然后有穿红衫、大衫,拿鲜花和清香的老人祭拜,庙会结束,给百姓留下热闹祥和的气氛和向往美好的憧憬。这天,家家户户摆酒设筵招待来自四面八方的亲朋戚友。这一地方特色的文化盛会也被列入了瑞安市、温州市非物质文化遗产名录。

除大会外,莘塍还有小会:每月初四玉皇会,廿四净度会,五月十五、十六天地寿旦会,六月初一纪念白衣丞相收蝗虫保田垟庆贺会,七月十五、十六普利会,八月初三贺东堂司命大神寿诞会,九月初九重阳大祭会,一会接一会的民俗活动,贯穿在百姓的一年生活中。

莘塍民俗与东堂庙有关的还有做戏和鼓词。这些民俗都是从“灶王”东堂司命的爱国殉职,为民请命精神演绎而来,折射出百姓对英雄的敬仰,对多种文化的渴求和对美好未来的向往和憧憬。因此,东堂庙不仅仅只是一处宗教道场,更是仿古建筑的瑰宝和人民精神的寄托;东堂司命,也不仅仅只是民间信仰的神灵,在漫长的岁月里已演绎为多种元素融合的民间文化,摧发区域文明的嬗变和进步!