从30人到300余人,从小众走向流行

汉服爱好者

把传统文化植根于心

■记者 蔡玲玲

身穿汉服,见面行古礼,一起练习穿针引线古代女红技能……今天是七夕,我市有一群汉服爱好者于上周齐聚一堂,共同庆祝这个传统佳节。“七夕除了是中国的传统节日,还有女儿节、乞巧节等多重含义在里面。”活动组织者潘凯莉介绍,不仅是七夕,包括中秋节、重阳节、端午节等传统节日来临时,她都会组织我市“同袍”们聚会,让大家更接近传统文化。

汉服社聚集了

300多位瑞安同袍

“同袍”二字,出自于《诗·秦风·无衣》:“岂曰无衣,与子同袍。”在汉服圈里,汉服爱好者互称同袍,意思就是:大家同穿汉服,团结一心,传承我们的传统文化。

在我市,汉服爱好者们正在筹建一个团体组织——云江汉服社。组织者潘凯莉是一位“90后”,她小时候就经常穿着母亲为她制作的各色旗袍,也因此在心里种下了“传统服装”的种子。上了大学后,潘凯莉才明白,旗袍并不是严格意义上的传统服饰。

潘凯莉大学所学专业是音乐表演,宿舍里一共6位妹子,有4位是少数民族。每到节日,姐妹们就各自穿戴上自己的民族传统服饰出去表演,留下落寞的潘凯莉。“我们汉族,难道没有传统服饰吗?”之后,她关注起汉服文化。

2014年,潘凯莉花了400元在淘宝上买了人生中的第一套汉服,“那是一套唐制的齐胸襦裙。”潘凯莉回忆,买过来后就直接穿出来上街了。汉服飘飘,她收到了不少异样的眼光,“当时这样看似潇洒,背后遭人指点也很有压力。”她说。

他人的不理解并没有阻碍潘凯莉对汉服文化的热爱。那年,她去西塘参加了第二届汉服文化周活动。之后,潘凯莉对汉服、传统文化有了更深的了解,也发现自己不是唯一的“另类”,她在温州找到了汉服圈子。2015年,她在瑞安筹建汉服社,招募社员。从筹建之初的30余人,到现在已有300余人。

不惧异样眼光

将汉服穿到日常生活中

汉服爱好者圈子里的人都叫她“落木”。落木是古典文学爱好者,本身就长着一张古典的脸庞,画着淡妆,配着清雅、飘逸的汉服,简直是从古画中走出来的人物。

落木告诉记者,在日常生活里,她就是这样子打扮的。她的衣柜中,几乎挂满了各式各样的汉服。有一次,她家新来的保姆忍不住问她:“你是不是唱戏的?怎么家里全是绣花鞋和古代的服装啊?”落木听了哈哈大笑。

每逢吃年饭、开同学会、参加孩子家长会等活动,落木必定要穿汉服出行。不仅自己这样穿,就连丈夫、两个孩子也都受其影响,平常多以汉服出行。

“前几年穿着汉服走在街上,很多人会以为我在拍戏。这几年,得到赞美的言辞越来越多。”落木说。

相比在城市里,在农村穿汉服出行显得更加艰难。2017年,张佳伟从杭州一所大学毕业后回到我市一家医院当护士。大学生活热衷汉服的她,已经习惯穿着汉服走在人群中。张佳伟老家在马屿,有天她穿着汉服去温州参加一个汉服活动。“从我踏出家门的那刻起,邻居、村里人就一直盯着我看,坐公交车的时候,整车的人都在讨论我。”张佳伟觉得在小城市穿汉服容易遭受排挤,但她仍相信,穿汉服出行会越来越大众化,汉服文化会受到更多人的欢迎。

汉服搭起了解

传统文化的桥梁

“那些影楼里拍写真的古装不算汉服,甚至很多古装影视剧里的服装造型也不对。”说起汉服的形制,“同袍”姑娘们毫不含糊地解释,汉服通常意义上并不单指汉朝服饰,而是指汉民族传统服装,包含的朝代从黄帝垂衣裳而天下治一直延续到明末清初,其中又以汉、唐为主流,还有襦裙、衫裙、褙子、宋裤、明制袄裙衫裙、马面裙等各种款式。

“自从爱上汉服,就去买相关的书籍和上网查阅汉服资料。每到一个城市就会去逛当地的博物馆。这是我们最接近汉服文化的方式之一。”潘凯莉告诉记者,汉服社筹建以来,她以推广“汉服文化”为己任,多次向圈外人普及汉服文化知识。

钱重周是汉服社里为数不多的“男同袍”。他因为喜欢画画,爱上了大学汉服社的招募会员海报而开始接触汉服。对他来说,穿起汉服、加入汉服社只是一道走进中国传统文化最简单的门槛,“进去之后,就会自然而然想去了解更多样的传统文化”。

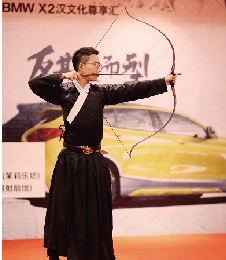

接触汉服后,钱重周就慢慢去学习传统射箭、传统武术。他认为,现代射箭竞技太枯燥,除了精准别无追求;而传统射箭考虑现实因素,能让人联想起古代的战术。毕业回到瑞安,钱重周在市区开了一家射箭馆,想要把他所了解的传统射箭文化推广给更多年轻人。

[相关链接]

汉服,全称是“汉民族传统服饰”,又称汉衣冠、汉装、华服,是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”的体现,承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学,传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。

汉服采用幅宽二尺二寸(50厘米左右)的布帛剪裁而成,分为领、襟、衽、衿、裾等十个部分。裾的长度分为腰中、膝上、足上。根据裾的长短,汉服有三种长度:襦、裋、深衣。一套完整的汉服通常有三层:小衣(内衣)、中衣、大衣。