革命烈士不能忘 爱国精神驻心中

清明时节忆瑞安先烈

■记者 林翔翔/整理 孙凛/图

又是一年清明时,泪洒青冢祭忠魂。瑞安革命先烈们为了民族独立和国家尊严抛头颅、洒热血,献出了宝贵的生命,有的在共和国创建过程中前仆后继,有的在抗美援朝战争中英勇牺牲。

清明节是民众祭奠逝者、缅怀英烈的日子,但是今年的清明有点特殊:疫情期间暂停清明现场祭扫活动。我市推出“网上云祭扫”、烈士墓代祭祀等便民服务,市民可用这些方式共同缅怀革命先烈,遥寄敬仰和怀念。

27名抗美援朝志愿军

埋骨他乡

“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江。保和平,为祖国,就是保家乡……”今年是抗美援朝出国作战70周年。70年前,在中国共产党领导下,由中华优秀儿女组成的中国人民志愿军,高举保卫和平、反对侵略的正义旗帜,奔赴朝鲜战场,同朝鲜人民军并肩作战。

瑞安优秀儿女积极响应党中央“抗美援朝,保家卫国”号召,踊跃参军参战,如当年城关镇陈体申的母亲动员3个儿子参军,民公乡仙甲村一70多岁老人送孙子蔡年福参军,营前乡许启鸿一家4个儿子中有3人参军。根据《瑞安市军事志》记载,当时有4700多名热血青年报名,被批准参军的有748人,有的直接上战场,有的作为后备力量参加军事干校。他们带着祖国人民的嘱托进入朝鲜战场,冒着零下30多摄氏度的严寒,在白雪皑皑的崇山峻岭中纵横驰骋、前仆后继,谱写了惊天动地的英雄赞歌。此外,社会各界人士积极响应号召,根据市档案局有关资料记载,1950年,我市30万人参加游行,6万人在保卫世界和平理事会上签字,捐献飞机大炮的资金达19多万元。

经过两年零九个月的浴血奋战,中国人民志愿军创造出了人类战争史上的奇迹,用鲜血和生命赢得了历史性的伟大胜利,捍卫了新中国的安全和尊严,十几万英雄儿女长眠在了朝鲜半岛的土地上。其中,瑞安籍志愿军烈士有27名。

据悉,我市27名抗美援朝志愿军烈士中,16名烈士来自陶山、塘下、马屿、仙降、湖岭、高楼、城关、莘塍等地,分别是徐朝荣、林岩芬、颜叶横、赵银德、黄亮、王连本、周振珠、贾友贤、倪木林、郑祥坤、张志成、林国忠、林东、张志忠、袁振荣、鲍庆有。这16名有简介的烈士中,年纪最大的是1917年出生的林岩芬,年纪最小的是1932年出生的贾友贤,官职最大的是任副营长的张志成。其余11名烈士只知姓名无其他任何资料,分别是芦顺春、芦顺泰、何庭、邵来连、宋广平、孙全金、林良玉、吴钦田、叶庆宝、项丰弟、叶钦明。

502人在共和国创建中英勇就义

瑞安,是浙南重要的革命老根据地。1926年起就有了中国共产党组织。瑞安人民为了祖国的独立、民族的解放和人民的幸福,在中国共产党的领导下,进行了长期艰苦卓绝的斗争,经受了严峻的考验,作出了巨大的牺牲,谱写了光辉的诗篇。

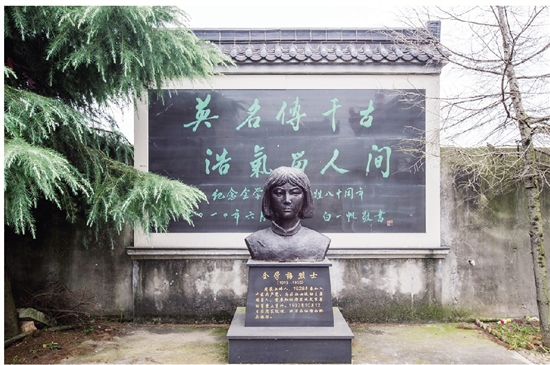

在中华人民共和国创建过程中,先后牺牲的瑞安籍烈士有502位,涌现了像林去病、陈卓如、雷高升、全学梅等一批优秀的烈士代表,他们的优秀品德、崇高情操和不畏强暴前仆后继的献身精神,光照千秋,彪炳史册,为后人津津乐道。

林去病:瑞安党组织的创建人

林去病(1905—1932),原名宝康,字季平,出生于瑞安西门街,祖籍瑞安董田董八村,8岁时进入城区西北小学读书,1919年7月考入瑞安中学。

1919 年,“五四”运动爆发,揭开了中国新民主主义革命的序幕,革命浪潮席卷全国。在瑞安中学,林去病和同学组织读书会、讨论会,以救国为己任。当时瑞中校长是个守旧派,认为学生组织读书会是大逆不道,屡加阻挠,但林去病团结同学,据理力争,坚持不屈。他还经常带领同学们去平民阅报所和飞云江边待渡亭中阅读《小说月报》《新青年》《文学周报》《浙江新潮》等进步书刊,接受新文化新思想的熏陶。

1923年夏,林去病瑞中毕业后到温州大同女子小学任教。工作期间,他提笔撰文抨击列强侵略、军阀黑暗统治,并以“去病”笔名经常在《瓯海公报》和《新瓯潮》上发表。

1925年春,林去病接受中共温州独立支部指派,担任《温州大公报》副刊编辑,并积极刊登介绍社会科学知识,发表救国主张,宣传民主革命思想。他还利用休息时间深入工厂、学校,向劳苦群众和进步青年宣传革命思想。他很快成为“温独支”主要成员,积极参与“温独支”领导的各项社会运动。林去病在领导温州工人运动中经受了锻炼,进一步渴望建立自己的组织。于是,“温独支”指派林去病去帮助工人建立自己的组织,罢工的胜利,为次年成立温州总工会打下了基础。

林去病以组织宣传孙中山的三大政策和十月革命胜利为己任。他成立“中山主义研究会”,积极支持“宏文会”工作,团结了瑞安一批进步学生和知识分子,为以后在瑞安建立党组织作了思想上和骨干上的准备。

林去病遭到反动派的憎恨和迫害,于1925年底被迫离职。林去病受“温独支”指派,去乐清建党,还帮助组建国民党乐清县党部;1926年7月被指派回瑞安建立党组织。

为扩大阵线,他将“中山主义研究会”和“宏文会”两个组织合并为“瑞安民社”,明确提出了革命目标和任务,并积极发展组织。“瑞安民社”成了革命性质的社会团体,为建立瑞安党组织作了组织的准备。

1927年1月,根据上级指示,中共瑞安小组改为中共瑞安特别支部,林去病任书记。2月4日,北伐军由闽入浙后,省党部派宣中华(共产党员)来瑞指导,召开瑞安县第一届国民党代表大会,正式选举产生国民党瑞安县党部。各部部长多数是共产党员,林去病被选为常务委员兼组织部长。瑞安国共两党合作,形成反对帝国主义和封建军阀的革命新局面。瑞安县农民协会、县总工会、商民协会、妇女联合会、学生联合会等群众团体相继成立,狠狠打击了瑞安的封建势力,使瑞安革命运动达到了新的高潮。

1927年蒋介石发动了“四一二”反革命政变,国民党反动派便在瑞安发动“清党”,要捉拿林去病。当时林去病接到党组织指示,和其他共产党员一起转入地下斗争,于是革命斗争又在各区乡逐步开展起来。

1928年1月,中共浙江省委特派员郑馨来瑞召开会议,林去病任瑞安县临时县委书记。之后,他领导白门秋收斗争,又在塘下组织农民协会,在肇平垟建立党支部,和陈卓如一起建立驮山支部,和金缄山等发展陶山地区党组织,并开始组织农民武装。

6月19日,浙南联合暴动筹备会议召开,决定发动永嘉、瑞安、平阳三县武装总暴动,夺取政权。瑞安方面由林去病负责。可惜计划不周,没有成功。9月,林去病作为温州代表参加了省在天台召开的浙南特委筹备会议,被选为特委常委。回来后,改组了永、瑞、平三县县委。

1929年4月,林去病调任中共宁波市委书记。他月底到任,住在交通员张庆祥家里,不料连同张庆祥等人一同被捕。当时,他化名吕宝富,自称是上海某布厂工人,敌人不明其身份,判处3年6个月徒刑。在即将刑满出狱时,被同监叛徒出卖,于1932年1月押送杭州,4月7日上午从容就义。

陈卓如:瑞安农民武装的创始人

陈卓如(1904—1932),原名顺生,又名卓儒、琢如,出生于塘下凤山乡驮山村一个中等生活的农民家庭,1924年考进省立温州第十师范。当时,国共第一次合作的大革命浪潮席卷全国。陈卓如满怀爱国激情,积极投身反军阀、反列强的爱国学生运动,并阅读《新潮》《新青年》等进步刊物,开始接受马克思主义思想。于是,他很快成为温州学运骨干。1925年春,他加入中国共青团,1926年转为中共党员,是温州独立支部成员之一。

1927年初,陈卓如根据党指示返回驮山,和瑞安温州独立支部成员林去病取得联系,建立驮山农会,实行“二五”减租,并积极发展中共党员,先后建立驮山、沙渎等中共支部。

蒋介石发动“四·一二”反革命政变,国民党右派反共清党。温州地区工运、农运、学运的主要领导人先后汇聚陈卓如家共商坚持地下工作大事,驮山村一度成为当时指导温属各县党的斗争的基点。这年秋天,陈卓如、林去病、郑璟璠、姜公滔、陈文斌等与国民党反动派针锋相对,先后在塘下、下墩、白门、丽岙一带发动群众,开展秋收斗争。

1928年1月20日,中共浙江省委特派员郑馨来瑞,传达“八·七”会议精神。之后,陈卓如在驮山建立了浙南地区第一支农民武装队伍——驮山农民赤卫队,并先后袭击了帆游、穗丰、场桥等警察所和盐务所,后又攻下湖岭、溪坦等警察所,缴获敌人武器,武装自己。

1930年5月8日,瑞安红军游击队成立,陈卓如担任队长。5月9日,他率瑞安红军游击队500多人,前往永嘉枫林集中,编入红十三军独立第一团。不久,协同柴水香率红军游击队在瑞安永嘉边界的山区进行游击活动,开展土地革命宣传,创建游击根据地。

8月初,柴水香、陈卓如、张余来率队汇驻永嘉娄桥白云寺。不料,夜遭国民党军队及地主武装的三路包围,敌人蜂拥而上,情况十分危急。柴水香当即沉着指挥部队突围,但伤亡颇大,陈卓如急中生智,迅速把袋中打土豪得来的银圆撒向敌群。敌军拼命争夺银圆,顿时大乱。我军赢得宝贵时间,趁机突出重围。之后,陈卓如率部队坚持在永嘉、青田、仙居、瑞安等边沿山区,继续开展游击斗争。

1932年春节前夕,陈卓如等人前往平阳北港渔塘岭门头陈阜家召开会议,对重建浙南党组织和浙南红军游击部队问题作了研究,并作出有关决定。陈卓如分工负责军事领导,为了解决武器,他匆匆赶回瑞安联系筹买枪支。

2月23日,陈卓如、徐岩夏返回驮山。陈卓如的随员周庄新已暗中叛变投敌,在驮山等候数天,准备伺机活捉陈卓如。夜幕降临,周庄新趁机下毒手,连发两枪击中陈卓如的腿部,使之受重伤。当徐岩夏闻声跑来时,周庄新已夺门逃脱。

过不多时,天蒙蒙亮,陈卓如被父亲和徐岩夏藏在后山空坟里。2月24日,周庄新带着浙保四团一部闯进驮山,四初搜索,并扬言如不交出陈卓如,就杀光驮山人!陈卓如为了保卫驮山人民,艰难地爬出了坟洞,对敌人大声地说:“你们要抓的陈卓如在此,这些群众是无辜的,要立即放掉!如不放掉,我就从这悬崖上跳下,叫你们什么也捞不到!”敌人没办法,只得照办。就这样陈卓如不幸遭捕,被押往温州。在押解途中,陈卓如决心为革命牺牲,他拒绝包扎伤口,最终因流血过多壮烈牺牲,时年28岁。

全学梅:妇女运动的领导人

巾帼英雄全学梅(1913—1930),出生于瑞安周苌乡上埠村(现为云周街道上步村)一个贫苦农民家庭。8岁丧母,其父为谋生计外出打工,她带着弟弟干农活、料理家务,从小养成大胆、倔强、吃苦耐劳的性格。

1927年,全学梅到农民夜校学习,夜校创办者陈兰平见她是一个可造之才,于是教她读书写字,一年后介绍她入党。从此,年仅15岁的全学梅走上革命的道路,担负起领导全区妇女运动的工作重任。

在党的“八·七”会议精神的推动下,瑞安掀起了农民武装暴动的高潮。1928年6月,全学梅带领上埠先进妇女参加了仙降农民暴动。这次农民暴动,因计划不周遭到严重失利,全学梅没有屈服,继续领导妇女会,进行艰苦的革命活动。

1930年1月,党中央巡视员金贯真在瑞安肇平垟召开永嘉中心县委第二次扩大会议,瑞安县委根据会议决议,广泛组织农民赤卫队举行武装革命,全学梅担任南区交通员。一次,她假装走亲戚,把一封密信送往塘下驮山陈卓如家,机警地躲过了敌人的盘查,出色地完成组织交付的任务。

5月,全学梅召开妇女骨干会议,动员妇女配合红十三军部队的军事行动,号召广大妇女支持丈夫、兄弟、儿子参加红军,并布置为红军及参战人员缝制干粮袋、做草鞋、筹备粮食武器等后勤工作。在会议即将结束时,放哨员报信称有十几个国民党军警过来。全学梅沉着迅速地把妇女们疏散到附近农家隐蔽。她和几个妇女骨干镇定自若地坐在房子的檐头底下纺起纱来。敌人窜入时,学梅装作若无其事的样子,机警地回答军警的问话,使他们看不出一点破绽,悻悻地走了。全学梅临危不惧、机警勇敢深得大家钦佩。这次全县骨干会议为以后攻打平阳城起了积极配合作用,同时也推动了全区妇女工作蓬勃发展。

7月16日,中共浙南特委在陶山寺山背召开反军阀示威游行及拥护苏维埃运动大会。全学梅带领南区妇女数百人参加了会议,并为维护会场秩序、安排午餐等做了大量工作。在 “七·一六”大会精神的推动下,南区农民武装革命斗争空前高涨。集中南区的农民赤卫队员六七百人准备攻打屿头杏垟里民团据点,严惩反动民团头子李伯骧。为了响应号召,全学梅全力以赴,组织各地妇女,积极做好战前的各种准备工作。她们煎制土硝、制造土炮及赶制各种土武器,为赤卫队顺利攻下民团据点起了积极的配合作用。

南区农民革命斗争震动了整个瑞安,引起地主豪绅、反动势力的极端仇视。反动民团头子李伯骧为镇压革命力量,纠集反动势力,建立“南区治安会”,并勾结温州保安团部驻仙降大殿捕杀共产党人。

10月12日,全学梅不幸被捕。面对敌人的严刑逼供,全学梅遍体鳞伤,几次昏迷,但仍然宁死不屈。次日下午,全学梅被押往仙降西桥头刑场,英勇就义,被后人称为“瑞安的刘胡兰”。