瑞安城古街老巷【沙堤篇】

小沙巷(上)

■万锡春

说起小沙巷,人们自然会想起瑞安历史上的“五黄”。世居巷内的黄氏家族是瑞安的一大书香门第,到了黄体芳三兄弟及子侄黄绍箕、黄绍第相继出仕,黄氏家族达到了鼎盛时期,成为儒学之家,名门望族。巷的南入口有一座牌坊,名振文坊,这时的巷口牌坊挂上了池云珊题写的“比户书声”匾额,是对黄家一门五进士的褒扬,更是勉励后人要寒窗苦读,报效国家。

街巷名由来

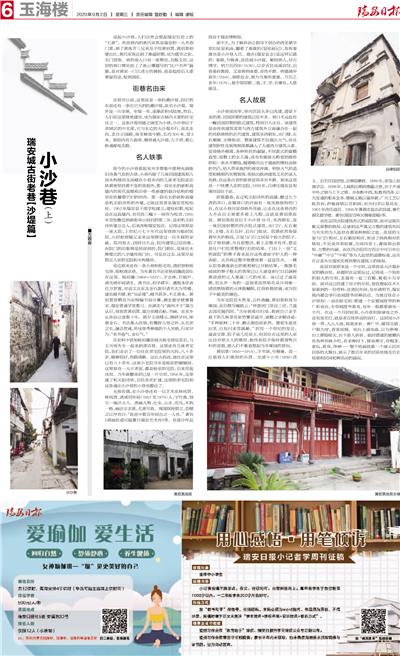

在很早以前,这里还是一条防潮沙堤,因它的东面还有一条比它大的防潮沙堤,故名小沙堤。堤外是一片洼地。年复一年,逐渐淤积成陆地,然后,人们在这里择地建房,成为瑞安古城内主要的住宅区之一。这条沙堤也随之演变为小巷,小沙巷位于老城区的中北部,它与东边的大沙堤并行,南北走向,北自公园路,南至解放中路,长约300米,宽3米。街段内有九曲巷、横巷通大沙堤,九个湾、敢心桥通邮电北路。

名人轶事

现今的小沙巷看起来并非想象中那种充满陈旧沧桑气息的古巷,小巷内除了几座民国建筑和几间木构楼房及深藏在小巷弄内的几座老宅院还在执着地坚持着不变的容貌外,那一段长长的新粉高墙内的现代高楼和沿巷一些新建的混合结构的楼房在炫耀着它们的时尚。那一段长长的新粉高墙是机关招待所的外墙,之前这里曾是瑞安党校校址。1952年瑞安县干部学校建立,建校初期,校址设在这高墙内,有民房三幢十一间作为校舍,1955年党校搬迁到新街卓公祠后的第二年,县府机关招待所建立迁入,后来改称瑞安饭店。记得这里原是一座大院,上世纪六七十年代这里曾辟为临时医院,小时候曾随父亲来这里探望过一位生病的亲戚。院内很大,因时日久远,院内建筑已没印象。而院门的印象倒是很深刻的,院门朝东,是座仿木牌楼式的八字墙传统门台。可见在过去,这里尽是殷实人家的宅院和木构楼房。

旁边原来还有一条小巷称杨宅坦,清时曾称杨宅巷,现称清洁巷。当年著名书法家杨绍廉就居住在这里。杨绍廉(1864—1927),字志林,号拙庐。清光绪年间诸生。善书法,初学褚字。遇版本佳者百方罗置,对说文注家及金石款识诸书尤为笃嗜。建有藏书楼,称“车从 邧楼”,藏书甚多,不乏善本。黄绍箕曾聘其为京师编书局分纂、湖北提学使署幕宾、瑞安普通学堂教习。在湖北与“满州才子”端方认识,得观赏黄绍箕、端方家藏名帖、书画。在家乡从孙诒让游数十年。晨夕玉海楼头,精研学问,琢磨金石。书法渐入佳境、有鞭辟入里之妙,从名家之长,融会贯通,形成骨秀神逸的个人风格,行家评为:“有书卷气、金石气。”

在史料中获知杨绍廉居城关杨宅巷信息后,与王兴雨先生一起来到清洁巷。这里还有几座老宅院,我们走访了一位住在老宅院里的大妈,八十多岁,精神很好,思路清晰。这位大妈说,她住在这里已有六十多年,这座小宅院当年是杨家的铜钿间。这里原有一大片老屋,都是杨家的宅院,后来荒废成坦。当年她搬来时已是一片空坦,1956年,这里建了机关招待所,后经多次扩建,这里的老宅院和这条通往小沙巷的小巷也都没了。

无独有偶,在小沙巷还有一位艺术家林纯贤。林纯贤,清咸同年间(1851至1874)人,字竹逸,别号一钵沙主人。善画人物、仕女、山水、花鸟,不拘一格,画法宗北派,尤善写真。周国琛独惜之,尝赠之以序有曰:“我邑中数百年间出之一人也。” 著有《清画拾遗》《瓯雅》《瑞安艺术传》等。有部分作品现存于瑞安博物馆。

前不久,为了解孙诒让倡导下创办的西北蒙学堂旧址显祐庙,翻看了秦激的《显祐庙记》,发现秦激也是小沙巷人氏。嘉庆《瑞安县志》是这样记载的: 秦激,号慎斋,居邑城小沙堤。颖悟绝人,好古博学。明万历四年(1576),以岁贡官汤溪训导,后晋秦府教授。文章典则体要,卓然不群。明嘉靖甲寅年(1554),预修邑志,独为当事所委重。万历乙亥年(1575),复专馆续修二卷,才、学、识兼长,人莫能及。

名人故居

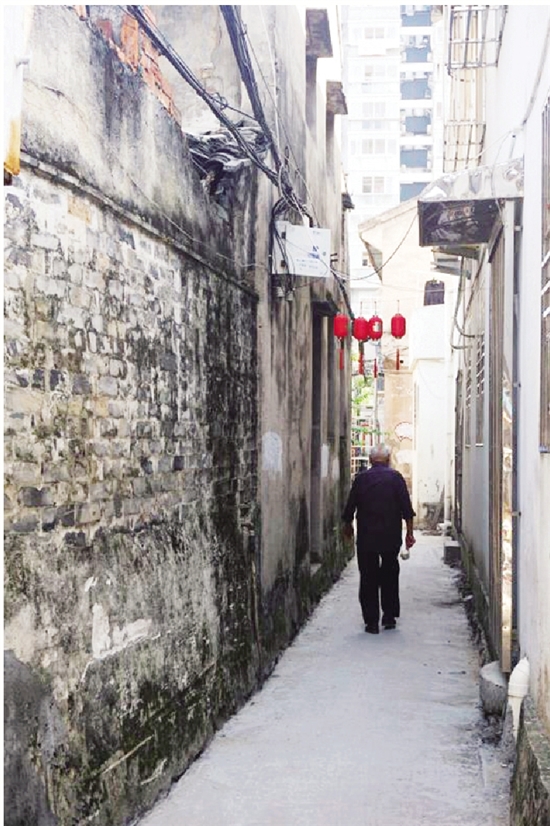

小沙巷深而窄,巷内民居大多已改建,遗留下来的清、民国时期的建筑已经不多。巷口不远处有一幢民国时期的欧式建筑,特别引人注目。该建筑是由传统建筑梁架与西方建筑外立面融合在一起的风格独特的近代建筑,建筑坐西朝东,由门楼、左右厢廊、主楼组成。整座建筑不仅端庄大气,而且建筑附件及装饰细部都融入了大量西方建筑元素,显得格外精致,各种形状的漏窗,不同款式的窗檐造型,屋檐上的女儿墙,还有券廊前大跨度的圆形拱和一条水平腰线,随着略突出于墙面的壁柱而转折凹凸,给人带来强烈的视觉冲激。明快大气的造型和精细的灰塑装饰,张扬出欧洲建筑文化的迷人风格,在这条古老的街巷显得卓尔不群。原来这里是一户姓曹人家的宅院,1938年,吕律任瑞安县知事时居住于此。

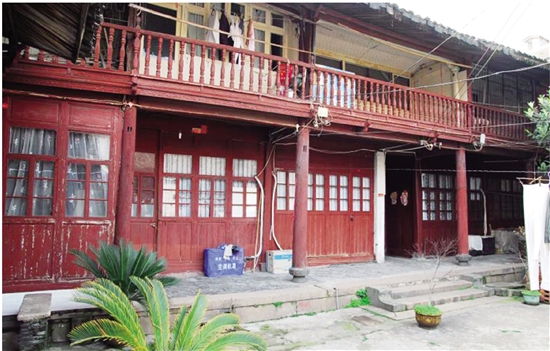

时值暮春,走过机关招待所的高墙,踱过九个湾的弄口,在横巷口的对面有一座风格独特的门台,在这小巷内显得格外亮丽,让走在这条巷内的人不由自主地要多看上几眼,这就是黄绍第故居。黄绍第故居位于小沙巷18号,坐西朝东,是一座民国时期的四合院式建筑,由门厅、左右厢房、主楼、左右后轩、后台门组成。院落依然保留着早先的格局,主屋与门厅之间是个较大的院子,院子里很静,并且很整洁,看上去整齐有序,想见是住户们经常整理打扫的结果。门台上一块“文明庭院”的牌子看来是对这些虔诚守护人的一种表彰。天井两边整齐地摆放着一盆盆花木。一棵从院角飘逸斜出的枇杷树已开始结果,一簇簇毛绒绒的弹子般大的青果已让人感受到它日后满树黄澄澄的让人垂涎三尺的风采。虽已过了盛花期,但天井一角的一盆海棠居然将花朵开得像一团团燃烧着的火球般耀眼,红得娇艳欲滴,成为院子中最美的颜色。

当年宅院花木葱茏,古朴清幽,黄绍第称其为璅园,亲自撰写楹联云:“仲蔚闭门草没三径,兰盛去国花随四时。”当年他致仕归里,看到自己亲手栽下的几株茶花依然繁花盛开,感慨之余赋诗道:“手种庭柯二十年,鹤头颜色故依然。婆娑生意花应笑,白发归来雪满颠。” 时经一个世纪的变迁,盛衰交替,院子虽几经易主,但居住在这里的人家出自对原主人的敬仰,始终将院子保持着清隽古朴的容貌,使人们不难意想起当年璅园的景况。

黄绍第(1855—1914),字书颂,号缦庵。是一位值得人们敬仰的先贤。光绪十六年(1890)进士。后历任国史馆、会典馆纂修。1895年,参加上海强学会。1898年,上疏指出朝政壅蔽之患,在于不通中外之情与上下之情。并参酌中西,拟教养四条,以为变通的根本急务:整顿义塾以端养蒙;广兴工艺以收贫农;矜恤商情以苏积困;劝兴妇学以基风化。1901年改任道员。1906年署湖北盐法武昌道,兼代湖北提学使。著有《瑞安百咏》《缦庵遗稿》等。

站在这四合院建筑形式的庭院里,面对这既均衡又规整的格局,总感到这严谨又方整的建筑布局与先生的为人处世有着某种相似之处。故居的主屋与门厅相对,左右厢房相对,形成了两两相对的格局,不论是外观轮廓,空间内容上,都体现出规矩、方整的内涵。而在四合院四方四正中可引申出“中庸”“中正”“中和”等为人处世的道德标准,这也许正是先生儒家伦理思想在建筑上的体现。

故居对面原来是一个空坦,这里曾是大沙堤孙家的晒谷坦。孩提时在这里玩过,记得是一个矩形的较大的空坦,北端有一处三官殿,殿很小为亭间。面对这已经建了房子的空坦,使我想起在不久前看到的一份资料:在清民年间,每年清明节,瑞安城内都会举行抬城隍爷迎神活动。当地百姓在小沙巷坦(一说在杨宅坦)搭建一个安置城隍爷的神厂和戏台,专供城隍爷看戏,每年一般都要演戏一个月。在这一个月时间里,小沙巷坦除演戏之外,还有放花灯,就是老百姓所说的迎灯。这时间小沙巷一带,人山人海,掎裳连衭。神厂中,履舄交错,户限为穿,香客如烟。戏台上演戏曲,以为酬神。台上锣鼓喧天,台下游人挤挤。临时搭建的廊棚内有各种风味小吃,有求神问卜,算命测字,有喝茶,游玩,看戏,拜神……整个场面就像一个演示民风民俗的大舞台,展示了数百年来的民俗风情及历史场景和民间祀神活动的盛况。