此前,写了篇《瑞安城古街老巷——申明亭巷》,刊出后有文友为此作了补充,小巷内还有清末乡贤胡调元的故居。我第一次知闻胡调元是在写“话桑楼”的时候。

(一)

清光绪二十二年(1896),胡调元、黄体芳及乡宦时任霍邱知县的王岳崧三人联名发起集资,并四处选址,经过一年多筹备,最终在小东门外莲湖旁购置农田数亩。光绪二十四年(1898)破土动工,次年初夏,一座可供士人玩赏观景、纵情觞咏、奉祀瑞邑历代诗人栗主、彰显先贤的文化之楼结顶竣工。以孟浩然“把酒话桑麻”句,为其楼署名“话桑楼”。

遥想当年,在竣工之时,胡调元、黄体芳、王岳崧三人站在话桑楼凭栏远眺。远处的山、水特别安详、澄明,就连话桑楼所在的莲湖也显得格外幽静、清雅,全城风物尽收眼底,想必那时喜悦之情不知不觉爬上了他们的眉梢。

胡调元从话桑楼出来,穿过武靖门(小东门),跨过南堤桥,从会文里靠西的一条小巷进去,是申明亭巷。不远处,有一棵高大的槐树,树旁有一座掩映于绿荫中的院落。胡调元撩起长衫,跨过砖雕门台的门槛,然后魁梧的身影消失在这古老的院落里……

百多年后的一个初夏午后,我一个人走进这座现编申明亭巷8号的胡氏老宅时,仿佛仍能听到遗落在时间里的脚步声。真静啊,似乎这儿不是一个门庭若市的名人故居而是普通人家居家过日子的地方。然而,一座砖雕门台,非常精致,那些门柱、斗拱、月梁、瓦椽都用砖雕筑,门前还放了对抱鼓石。这样的门台不是普通人家做得出来的。

胡姓是瑞安的大族,据民国《瑞安县志稿》载:“胡姓在瑞为巨族,先世自闽徙温之昆阳,有讳密者寓婺居焉。其子谦,仕宋钦州知府,复返故居,为昆阳人,再传知瑞安州讳雷者,分居瑞城东永丰里,遂占籍焉。自是支派渐繁生齿日盛……自宋以来闻人不绝,见于旧志如经籍门之胡濬、胡时霖、胡璜,选举门之胡光、胡晟,并班班可考。”孙诒让在胡调元《补学斋诗卷》序中亦云:“吾邑胡氏自宋南渡以来,世为望族,名贤魁士,相望不绝。”对胡氏家族评价颇高。

跨进庭院,一股强烈的居家生活气息迎面而来。院内,静静的,我徘徊在庭院里,仔细打量这距今两百多年之久的老宅,合院式传统建筑,蛮大的庭院,一幢三开间的楼房。白墙青瓦,木柱花窗,由于年代久远,木门多变得黑里透黄,深浅分明。外墙多已斑驳,却如丹青淡剥。

我轻轻地喊了一声:“家里有人吗?”不一会儿,主人从主楼东边的夹道里出来,主人笑脸相迎,知道我的来意后,便热情地让我进了东厢房和我拉起了话头。主人说他姓胡名井,年近80岁,是胡调元的侄孙。

胡井先生说,他的先祖在清中期时从丰湖迁徙申明亭巷,这座房子是胡调元的祖屋。我和他交谈的地方原来是一处花园,方圆约亩许。清光绪四年(1878),胡调元娶妻,住房显得局促,其父在花园里增建了三间厢房,作为胡调元兄弟读书的地方。后来胡调元在这里开馆授徒,创办了一所书塾,当时在瑞安小有名气。

(二)

胡调元的故居在祖屋的东侧,原来是邻家的一个园子,光绪十六年(1890)冬,邻家以园并屋出售。那些年,胡调元开馆授徒,小有积蓄,遂购下了邻家的园子,计划来年建一座属于自己的住宅。自购下园子的第二年,胡调元乡试中了举人,甲午(1894)复登第,旋即赴江苏候补五年,接着其父母相继去世,在家守丧六年,家居郁郁,既无心建筑室庐。待服阕即返苏,不久胡调元摄篆金坛,光绪三十三年(1907)任宝山知县。

直至清宣统三年(1911)春,其儿辈才开工筑房。园内的那棵古槐树让儿辈们为难,古槐占据了园子里相当大的面积,于是寄信让胡调元以定去留。胡调元告诫儿辈,槐为数百年之物,邻里关系和睦如亲,家庭兄弟妯娌和谐,家族相继以兴, 这份安宁和兴盛源自于这棵古槐的庇护,应好生加以保护。儿辈懂得父亲的意思,这棵古槐树就保留了下来。

一座西式洋楼于当年冬末落成。胡调元故居在申明亭巷这条小巷里是很容易辨认的,它有一个与众不同的、特别引人注目的西式门台建筑。门台面南,由青砖砌筑,层层叠叠地砌上去,到了门楣上方粉出了一个三弧形的匾框,门台顶部做成西式三弧山花,曲线流畅优美。至于连接门台两侧的墙则做成八字墙,又回到传统的中式风格。

如今胡调元故居大门紧闭,被堵上了,进不去。故居被一所幼儿园使用,小巷太窄,出入不方便,出入口改设在范大桥街5号。故居主楼为西式建筑,坐北朝南,二层五开间,前后设有廊道。建房时胡调元的子女均已长大成人,也是西学东渐的时期,他们无疑接触了大量的西欧文化,在设计故居时吸纳了西方建筑的风格和技术。在建筑的外立面及建筑附件和装饰细部都融入了大量西方建筑元素。

前后院还蛮大,我前前后后转了一圈,就是找不到胡调元为之牵挂的古槐。胡井先生说,在他孩提时古槐历经数百年的风雨依然枝繁叶茂。每到五月间,古槐开满了花朵,从淡绿到乳白,密密麻麻绽放着。当古槐上响起知了的叫声时,槐花花瓣随着一阵风过,飘飘洒洒,染白了半个园子。午后,古槐遮住了如火的阳光,投下大片阴凉。放学后的他经常和小伙伴们在槐树下玩耍、游戏。有时也会看见一两条菜花蛇在树枝上穿梭游动,女孩们见了吓得哇哇叫,男孩们并不怕。

胡井先生回忆,十岁时,也就是1951年的一个夏天,古槐树被卖给了一个做车板的老司。朝夕相处的槐树,一下子就没了,他也难过了好一阵子。事隔这么多年,胡井先生说起这事还很动情,不难看出,他内心的丝丝眷恋。

当年胡调元去官回乡后,便迁居在刚落成的小洋房,把祖屋留给了仲弟。他看到与自己阔别已久的古槐依然如故,枝繁叶茂、盘根虬枝、千态百姿。在他眼里这隆起的树根犹如一盘巨大的基石,深深嵌入这片土地,让树身站成永恒,带来一种祥和温存的抚慰。他欣然以苏东坡“风动槐龙舞交翠”之句,称小洋房为“槐龙交翠庐”。

(三)

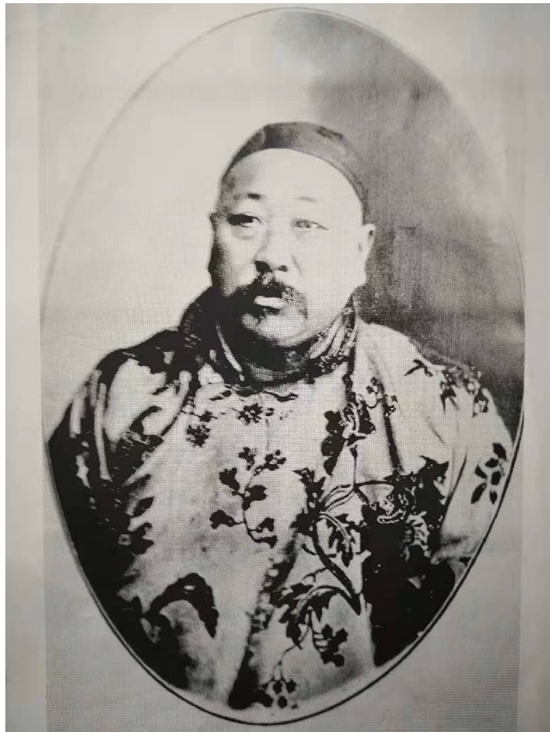

胡调元(1859-1927),字元燮,号榕村,早年少承家学,后入诒善祠塾从孙衣言学,还是许启畴等人创办的心兰书社社友。后来仕途、学业取得巨大成就,除了师从孙衣言外,亦得益于心兰书社。

胡调元于清光绪十七年(1891)中举人,光绪二十年(1894)成进士。光绪三十一年(1905)摄篆金坛,光绪三十三年(1907)任宝山知县。任期内呕心沥血,励精图治,重视民意,推行新政。重视地方的教育和人才培养,修学课士,亲临学堂讲学,学风蔚然。关心百姓疾苦,减轻徭役、捐俸赈荒。胡调元自奉俭朴,成为百姓心目中清廉如水的知县。辛亥革命后,胡调元去官之际,出现了数百宝邑士民,郊外相向泣别的场面。一个为官者政绩和名声在他离任时便见分晓。这种场面表达了百姓对清官的一种敬意之情,以此来颂扬这种清如水明如镜的官德。

辛亥革命成功推翻清朝统治,胡调元去官回乡。1915年,胡调元当选为立法院议员去京,立法院罢,无意进取,即回乡里以诗酒娱兴遣日。当然,这并非他从此消极退避,他要躲避的是不复为官,并不躲避国计民生方面的正常选择。他只是疏淡官场名利却又深明人世大义,虽平日与好友赋诗作对,真是遇到了民生大事,他历来都不木然,仍以桑梓善举为己任。

徐定超是位难得的开明人士,他身为清廷官员,而思想上接受民主主义,成为同盟会会员。辛亥革命时期,他受命于危难之际,周旋于清廷遗老、北洋军阀和革命党人之间,力挽狂澜,为稳定浙江政局立下了不朽的功勋。温州各界有感于徐定超有功于家乡,1919年,胡调元与温州社会名流吕文起等向瓯海道提出建议,为徐定超树碑纪念。胡调元等人的提议得到了政府的重视,在旧府署前立起两块青石碑,一为“徐公定超功德碑”;一为“缘起碑”,由胡调元撰文。1921年,温州各界人士在温州江心屿澄鲜阁旧址废墟建造徐公祠并将碑刻移至祠堂前以供凭吊。胡调元这不经意的善举,竟成为后人研究温州的辛亥革命光荣历史、瞻仰和宣传辛亥革命先驱人物光辉业绩的重要平台和活动场所。

胡调元性豪饮,健谈,工诗文。他从孙衣言学时就表现出不凡的诗学功底,孙衣言尝以《沙噀》诗,由弟子和作,唯胡调元与林庆衍(林培厚之孙)诗最佳,孙衣言甚器之。

据民国瓯风杂志社《乡事纪闻》记载:“民国甲子(1924)间,灵卫庙司事某曾为此楼(探花楼)征诗……楼中尝奉敬轩、杞岩二先生神主;同时,胡榕村大令调元、李漱梅孝廉炳光诸君约同志40人于楼旁隙地筑屋三椽,颜曰陶社,楼上亦奉孙敬轩及孙仲容二先生神主。”胡调元等人创建陶社,不仅是他们敬仰先贤之心的反映,更是一种弘扬中华优秀传统文化的举措。自此,陶社社员经常聚首吟诗赋词,晨聚夕散,乐不思归。

当时陶社社员创作了大量歌颂祖国大好河山、追忆先贤、爱国恋乡的诗篇。胡调元就有《谒江心文信国祠》云:“破碎东南十四州,孤臣回首剩扁舟。黄龙出海朝廷小,白雁横江战垒秋。天水有人伤块肉,崖山无力挽横流。忠魂应恋中川寺,御笔高宗在上头。”赞颂文天祥的一片赤胆忠心。晚清至民国,旧中国遭受着帝国主义列强的肆意凌辱和野蛮蹂躏,这深深地牵动着诗友的心,他们的爱国情怀溢于言表。胡调元在《庚子秋愁》中表达了内心的愤懑:“直北关山八月秋,怆怀时局泪如流。书生不足谈兵事,巫觋何能为国谋。灯火已收娘子队,剑峰应斩佞臣头。可怜御敌无良策,又割燕云十六州。”

敬仰先贤,爱国爱乡是胡调元诗作的主流,也是他思想感情和心灵世界的呈现。宋恕称他:“豪饮好交游,慕任侠,遭世多故,南辱东败,忠愤之气,每发于诗,淋漓畅纵,类宋放翁,其诸不屑闭门苦吟,步趋四灵者欤。”