■记者 黄君君/文 王志/图

近日,常住杭州的瑞安市民吴义良向记者“报料”:“白医生不仅帮我父亲预约上级医院就诊,还亲自开车送他去,忙前忙后,比我这个儿子还要好。”他希望借助本报表示感谢。

白医生名叫白永文,是市第二人民医院的内科医生,也是一名驻村医生。“这些事,我们做医生的觉得很普通。”记者联系上白永文说明情况时,他显得很意外。究竟他做了哪些令人感动的“普通事”?他平时是个怎么样的人?带着好奇,12月23日,记者近距离跟踪采访了白永文。

为患者忙前忙后

家属“看傻眼”

吴义良的父亲吴老伯今年88岁,独自住在飞云。近一年来,吴义良经常听父亲细数白永文的好:身体不适,第一时间拨出电话找的人是白医生;要转诊,第一时间来接送的是白医生;做检查要缴费,第一时间掏钱代缴的还是白医生。

吴义良说,自从遇见白永文,这一年他明显被父亲“冷落”了。

几个月前,吴老伯转诊到上级医院做肠镜检查,吴义良第一次见到了忙前忙后的白永文。“我知道他是个好医生,但没想到这么好。”他感慨。吴老伯回忆起那天的场景,笑着说:“那天我儿子女儿都看瞪眼了,傻了。”

12月19日上午,吴老伯感觉有些不适,他又直接拨打了白永文的电话。当天中午,下班后的白永文开车赶到吴老伯家,发现吴老伯发烧后,立即带他到医院就诊。

“我现在有事都爱跟白医生商量。我还跟白医生说‘你给我当小儿子好了’。”吴老伯说。

吴义良说:“白医生跟我家无亲无故,他的一举一动,令我们相当感动。”

换位思考

他把患者当家人

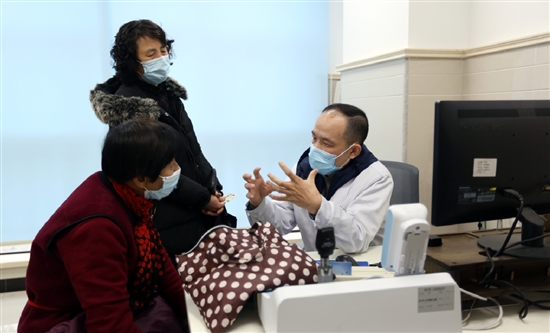

白永文今年42岁,从医已有20年。12月23日9时30分,瑞安二医的就诊高峰快要过去,记者找到白永文时,他的诊室里仍有不少患者。

白永文不高,有点瘦,戴着口罩,声音亲切,跟患者交流时总会微微向前倾,侧耳倾听。

来找白永文看病的患者多是“老面孔”,有人喊“白医生”,有人喊“永文”,口气都很亲昵。不时有老年患者拎着一大袋药咨询用法,白永文拿出一个个药盒,逐一说明,细致耐心。

“白医生,给我量个血压。”“你又来了,还有在干活吗?少干一点,可以休息了。”看到熟悉的患者来了,白永文还会拉几句家常。

“我经常来找他量血压,各方面说得很细致。”72岁的叶老伯说。

白永文每日接诊量不少,但他对待患者一直不急不躁,态度温和。他说:“换位思考一下,不把他们当患者,而是当成家人,为他们服务就能更贴心。”

白医生来了

患者安心了

瑞安二医位于飞云,除了要在门诊坐诊,白永文还是当地3个村居的驻村医生,每周三下午风雨无阻地进村走访重点老年患者。

12月23日是个雨天,撑着伞走在杜山头村,冷风拂面。“好几个患者都等着你来。你来了,他们就安心了。”同行的医生李建明说。

每到一户村民家,白永文和李建明一起给患者测量血压、血糖。得知医生来了,患者急着下楼,他们就赶紧喊“慢点慢点”;冬日寒冷,老年人穿得较多,白永文总会默默地站在老人旁边,不仅扶着他们坐到椅子上,还会帮助他们穿脱外套。

“白医生来了,我就可以少跑一趟医院。他们态度好,很关心我们老年人。”患者潘阿姨看到白永文来了,笑得很开心。

“最近有没有喝酒呀”“要多运动,保持好心情”,问诊过后,白永文总会详细了解患者最近的饮食情况和身体状态。他说,患者的心理健康,是他尤其关注的事。在他看来,一些老年患者子女不在身边,患病后容易忧虑,此时更需要医生的关怀。

当天,白永文专程去看望了家住在霞砀村的尤老伯。尤老伯夫妇是白永文的患者,此前阿婆骨折还是白永文开车送去医院。阿婆前段时间去世后,白永文一直想来看望尤老伯。

“我手红红的,会不会有事?”临走时,尤老伯又来到白永文车前。白永文拉过他的手看了看,说:“没关系,放宽心,有事打我电话,我有空就来看你。”

“来看我就好。”尤老伯看着汽车远去,若有所思。

[采访后记]

“病人有不舒服找医生,说明是信任我们;开车送他们去医院,是因为刚好我休息,又跟上级医院比较熟,我跑一下,患者会更方便。”说起自己做的事,白永文不觉得有特别之处。但记者发现,这个白医生确实有点特别。

患者一个电话,他会在下班后开车直奔患者的家;患者转诊不便,他就趁着休息带着患者去市区、甚至温州就诊;兜里经常揣着现金,患者没带够钱,他会先给垫上,当然大多数患者不会等到下次就诊再来还钱,总是早早地专程来还钱……

白永文说,他身边的同事也有像他一样的。基层医生是构筑“全民健康”的基础力量,越来越多的基层医生奔波在基层医疗服务一线,用真心、耐心、细心对待患者,患者同样回报以真情。这些基层医生不仅赋予“老有所医”更深层次内涵,也绘就了“医者仁心”的群像,全社会应回以尊重,关心爱护医务人员,形成尊医重卫的良好氛围。