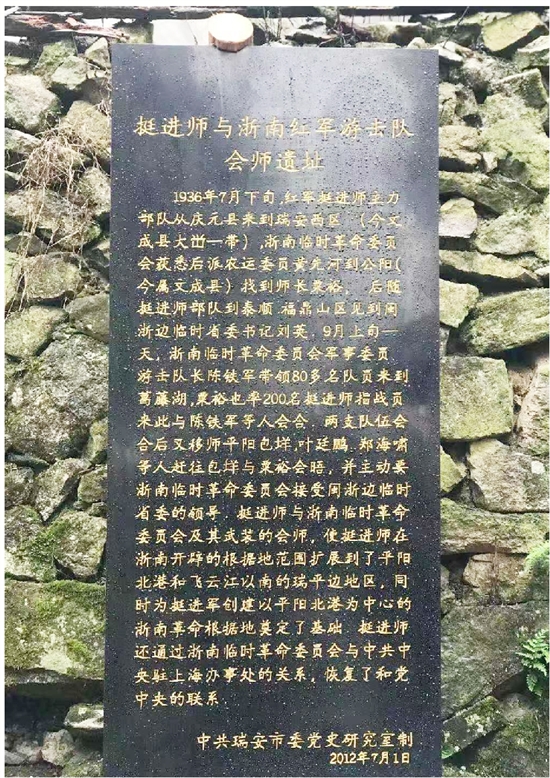

近日,记者驱车沿着盘山公路蜿蜒而上,再经一段约2公里山路,来到葛藤湖村。一块碑文树立在显目位置,上门刻着“挺进师与浙南红军游击队会师遗址”字样,记录着那段重要历史。

葛藤湖是高楼镇永安村的一个自然村,海拔700多米,山路崎岖,没有直达的公路。由于地处我市与平阳交界处,且山高林密,山势险要,在革命年代,因地理优势,它成了当年红军挺进师和浙南红军游击队会师的理想地点。“葛藤湖”,一个颇具诗情画意的地名,因两军会师之处,平添几分传奇色彩。

1935年,红军挺进师突破敌人封锁线挺进浙江,转战浙南地区。此时,原“温独支”成员叶廷鹏领导的浙南当地革命力量也有所发展,与贫苦农民联系,努力发展党员,恢复党组织,并在平阳北港和瑞(安)平(阳)边界建立了一块纵横30多公里的秘密工作地区和一支几十人的浙南红军游击队。1936年5月,他们建立了中共浙南临时革命委员会,下设瑞安、平阳县委。

1936年7月下旬,中共浙南临时革命委员会得知粟裕率红军挺进师主力从庆元来到瑞安西区(今文成县大峃一带),就派农运委员黄先河,寻找红军挺进师。在当地地下党组织帮助下,黄先河找到了粟裕。随后,黄先河随粟裕部队找到了闽浙边临时省委机关,见到了省委书记刘英。

当年9月上旬,叶廷鹏接到黄先河来信,获知已经找到刘英、粟裕,不禁欣喜万分,立即做好迎接红军的准备。按照约定,浙南临时革命委员会军事委员、游击队队长陈铁军带领80多名队员,粟裕率领200名挺进师指战员,分别前往葛藤湖并在那里顺利会师。

“当年,红军挺进师与浙南红军游击队就是在这里会师,浙南红军游击队在当地岭门沿小路上来,红军挺进师从平阳过来。相见后,双方高兴得相互拥抱。”高楼镇永安村党支部原书记曾国袍说,以前,他经常听村里的一些老党员讲起葛藤湖会师的故事。

当日,两支队伍会合后移师包垟,叶延鹏、郑海啸等人赶往包垟与粟裕会晤,并主动要求浙南临时革命委员会接受闽浙边临时省委的领导。

“红军挺进师与浙南临时革命委员会及其武装的会师,使挺进师在浙南开辟的根据地范围扩大到了平阳北港和飞云江以南的瑞(安)平(阳)边界地区,为省委把浙江革命的大后方和基本地区定在浙南奠定了基础。同时,通过浙南临时革命委员会与中共中央驻上海办事处的关系,挺进师恢复和党中央的联系。” 市新四军历史研究会会员王学柒说。

从1936年9月会师到当年12月底,浙南革命根据地建立并不断扩大,挺进师发展到1500多人,还有数千人的地方游击队和群众武装,挺进师活动范围扩大到温州、台州、金华等地30多个县。同时,各地新建起一批新的党组织,党员人数发展到3000多人。