■记者 陈异俗 吴戌慧 通讯员 黄金土 吴张瑞

一百年岁月峥嵘、初心如磐,一百年斗转星移、风云变幻……这一百年,罗山脚下、东海之滨发生了翻天覆地的变化。昔日落后、贫困的景象,早已被历史的车轮碾过,成为人们遥远的回忆。如今的塘下,城市规模大扩展、经济增幅大跨越、群众生活质量大提高……整座城镇跃动现代气息,彰显开放与大度。

这一百年,党领导塘下人民敢闯敢试,敢为人先,不断探索、不懈奋斗的历史是浙南地区发展变迁的一个缩影。

市委常委、塘下镇委书记刘建敏说,站在历史新起点,塘下镇将紧抓“高质量发展建设共同富裕示范区”战略目标,紧扣“智造商都·精彩塘下”发展导向,立足全域系统谋划,深入实施“东贵西富”发展战略,全力以赴推进塘下高质量发展,努力打造共同富裕“塘下样板”。

产业提升篇

从传统农耕迈向“数智”工业

智造产业撬动经济发展“强引擎”

在塘下,一则民谣曾广为流传:官渎串蓑衣、塘下耙螺蛳、新坊开岩宕、上马张虾虮、前庄拨大网……说的是新中国成立初期,各村对应的特色行业(俗称“地方业”)。“地方业”的兴起,让当时的塘下与温州地区其他农村相比,经济基础相对较好。

1964年,刘少奇作出“五·二七”批示,肯定了公社干部不脱离生产的做法,并提出公社和大队可以试办一些集体企业。作为当时温州地区“龙头区”之一,塘下被列为全国贯彻落实该批示、实行公社干部不脱产的唯一试验区。全区划分为17个公社,197名公社干部深入生产一线,同农民一起修水利、办企业,拓荒山、传科技,实现农业生产连年丰收、集体企业蓬勃发展、群众生活不断改善、干群关系日渐融洽。

1978年,改革开放的东风给了塘下人以无穷的力量。上世纪80年代初,塘下人冲破旧观念的束缚,搏击商品经济大潮,家庭工业、民营企业应运而生,在全国引起了巨大反响,1986年春夏,时任中央政治局委员、国务院副总理万里,中央政治局委员、国务院副总理田纪云,中央政治局委员胡乔木等多名国家领导来塘下考察。

在塘下众多行业中,有一个行业得到了长足发展——塘下汽摩配产业。

上世纪90年代,在当时的塘下、鲍田,形成颇具特色的汽摩配生产块状经济。

1996年3月26日,浙南地区最大的汽摩配市场——瑞安汽摩配城在塘下赵宅村开业;2000年,塘下镇划出23平方公里作为汽摩配产业整车生产以及配件基地;2003年10月8日,中国机械工业联合会授予瑞安市“中国汽摩配之都”的称号。

塘下汽摩配产业成为瑞安市最重要的支柱产业之一、温州市重点扶持的支柱产业,在全国市场占有率达百分之八。

近年来,以汽车关键零部件为主体的高新技术特色产业,成为塘下镇汽摩配行业优势明显的产业“王牌”。市、镇两级政府全力推进汽摩配产业发展,推出扶持政策,采取各种措施,开展名牌培育、质量提升工程。

与此同时,塘下汽摩配企业迈入“智能制造”队伍,实施“机器换人”,开启发展新纪元。海尚集团、嘉利特等多家智能车间投用,瑞明集团“5G+智能工厂”上线……一个个智能项目上马,让塘下汽摩配产业逐渐由“制造”向“智造”转变。

2020年前后,温州首个省级“万亩千亿”新产业平台和省重大战略环大罗山科创走廊,更推动着塘下乃至瑞安产业实现高质量发展。市、镇两级设立平台建设办公室,聚力引育高端智造企业,攻坚标志性产业项目落地,推进汽车零部件产业向智能化、模块化和集成化发展,高水平打造万亩空间、千亿产值的智能汽车关键零部件产业集群高地。

如今,在“万千”平台塘下产业基地内,华光年产200万套高端汽车智能感知新材料配件项目等5个产业项目正有序建设,深圳天茂汽车自动驾驶雷达系统建设项目等3个项目竣工验收,温州首个省级“万千”平台展示厅建设完毕,在今年“六重六比”专项攻坚行动中,塘下镇再揭榜6个重大项目,入驻该平台基地;科创走廊塘下板块内,拥有省级重点企业研究院1家,省级企业研究院13家,数量占全市50%;截至2020年底,共有国家高新技术企业215家,数量占全市40%,2021年上报新培育高新技术企业达60家……塘下高新产业新蓝图不断绘就。

道路建设篇

从交通闭塞到路网密布

道路建设畅通城市发展大动脉

塘下河网密布,温瑞塘河干、支流穿过辖区每一个村社,总长162公里。

据塘下年长者回忆,新中国成立前后,塘下人出行以水路为主,那时塘河上桥梁少,两岸居民串门只能通过船只,出远门只能搭船,道路交通落后,经济发展受到制约。

1978年前后,塘下区政府决定在辖域内建设塘梅路。

塘梅公路建成后,1979年塘下开出了第一辆“大篷车”——由原本从事水路货运的瑞安第三运输公司把载货卡车车厢改装而成。之后,该公司逐渐增加运营车辆,开设塘下至城关、场桥、海安、梅头(现龙湾区海城街道)等地的线路。1984年,塘下区鲍田乡农民戴桂馨等3人凑资购买大客车,从事客运,开启全县个体汽车客运篇章。

随着客运车辆的增加和经济的发展,当时的塘梅机耕路已无法满足群众出行的需求。1990年,塘梅公路又从沙石路升级换代,改建成7米宽水泥路;2000年塘梅公路第二次翻新;2002年10月塘梅公路改建工程竣工通车,道路拓宽至32米,是当时塘下最宽的道路。

城市发展,交通先行。2000年,塘下由5个小镇并为新的塘下大镇,镇委、镇政府深知道路交通对城镇发展的重要性,决定完善辖域内道路交通网。

如今,塘下道路建设驶上快车道,宽50米的主干道路塘下大道连接温州市区到瑞安,成为新的交通要道;宽44米的罗山大道连接塘下大道至104国道,和G15高速塘下互通;42米宽的中心路、32米宽的环镇西路等镇域次干路,贯穿塘下密集的生活区;甬台温高速复线建成通车……这些要道的建成,分担了104国道、塘梅公路的运输压力。

近年来,塘下镇以大交通融入大都市,拉开城市框架,接轨温瑞平原综合交通一体化建设。目前,塘岙底隧道、南山隧道、330国道、104国道改建等重大交通项目相继施工,市域铁路S2线率温州之先建成首个车站主体,“四横三纵”15条总投资约1.7亿元的镇域主干路提速推进,国泰路、华海路、凤锦路、环镇西路、东一路(一期)等建成通车;瑞安大道(二期)、中心路东延工程年内即将启动建设……

从水上交通到陆路运输,百年来,塘下人的出行方式发生了翻天覆地的变化。

如今,通过卫星遥感向下俯视,塘下五个办事处辖域连成一片,高楼大厦拔地而起,数十条路网布局贯穿其中,温瑞塘河支干流穿镇而过,一座现代化的小城市雏形基本形成。

城市建设篇

从低矮民房到高楼林立

全域精建勾勒“精彩塘下”美丽画卷

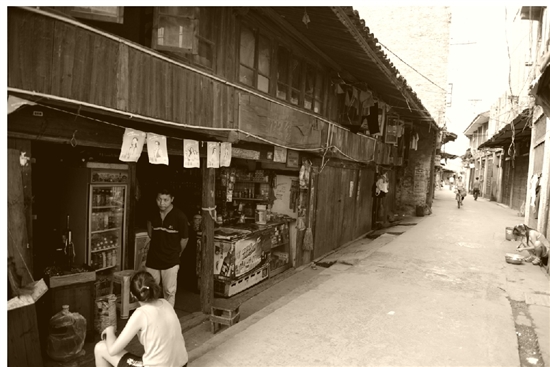

楼高一二层,木质结构,家徒四壁,曾是上世纪二三十年代大部分塘下人居住条件的真实写照。

在新中国成立后的二三十年里,塘下最常见的便是土木结构的低矮平房,面积多为三四十平方米,几代人同挤一间房极为平常,一刮台风,屋顶常常“不翼而飞”。

改革开放后,塘下镇域面积倍增,道路四通八达,塘下一些富裕的村里开始出现三四层高的水泥落地房,一楼进门是大厅,后面是卫生间、厨房,二三楼是大小卧室和阳台,房子内部墙面有大量瓷砖装饰,地面用的是地板砖,都是那个年代独有的特色。随着生活水平的不断提高,电话、电视、冰箱、录像机、电冰箱、空调等家电也逐渐填满了塘下人的房子。

2000年之后,塘下的城市建设也有了翻天覆地的变化,一幢幢高楼大厦拔地而起,一个个环境优美的花园式小区应运而生,塘下人在居住方面更加注重环境、追求品质。博霖大楼是塘下镇最早建成的大楼,2000年4月开盘,同年11月竣工;康欣花园是全国第一个新农村建设“康居工程”试点项目,2000年启动一期工程;亿嘉广场是塘下第一个商住综合体,2003年建成……

随着城镇化进程不断提速,基础设施建设快速发展,服务功能逐步提升,如今的塘下,高楼林立、商肆如织、人声鼎沸,散发着浓浓的现代商业气息,天瑞尚城、绿城玉园、恒大悦府等高档住宅更是“圈粉无数”……这数十年来,塘下人居住条件的改善,直观地佐证了塘下城市建设的大步向前,塘下经济繁荣发展由此可见一斑。

旧村改造是改善群众住房条件的重要举措,是塘下由集镇向城市转变的关键。自2004年全镇首个旧村改造项目——岑头村花园新村旧村改造启动以来,塘下镇立足实际,加快全镇范围内安置留地、旧村改造项目建设,历时17年之久的赵宅三星街团块,停滞12年之久的环镇西路、环镇北路地块等项目全部“清零”“清场”,停滞6年之久的上马村M1、A地块城中村改造项目顺利结顶。此外,仅用39天完成104国道罗凤至塘下段改建工程及沿线团块拆改项目签约,15天完成瑞安大道塘梅公路至振兴路段建设工程征收集体所有土地涉及的全部房屋签约,20天完成鲍田片区综合开发(一期)民房签约等。

塘下在由镇向城“蝶变”的过程中,正慢慢绽放光芒。近年来,该镇紧紧围绕“智造商都·精彩塘下”目标定位,规划全域,主动接轨温州大都市区主中心南部新区建设,实施六大战区攻坚、片区一二级联动开发,高质量加快中心拓展区建设,全面提升中心区生活品质;高标准建设“善居宜业优教乐享”的高品质塘河新城;高起点谋划“富美罗阳·创享未来”乡村振兴科创示范带;高水平打造万千产业城,融入5G、工业互联网和TOD未来社区建设,构建“东贵西富”的城市发展新格局,打造“城人产”融合发展新标杆。

环境变化篇

从“塘河独秀”到“全域芬芳”

环境整治擦亮美丽城镇新底色

悠悠塘河,梦里水乡。千百年来,塘河两岸商船并排、商铺林立、商贾云集,孕育了永嘉事功学派代表人物林石、陈傅良等一批先哲,也是陈卓如、蔡雄等先烈点燃革命星火之地。随着城市化进程的推进,母亲河发生了诸多变化,“六十年代淘米洗菜,七十年代水质变坏,八十年代鱼虾绝代,九十年代洗不净马桶盖”,这句顺口溜描述的情景,讲述着塘河水质的演变过程。

塘河水质的演变,也折射出近几十年来塘下全域环境的变化。“我家以前就在塘河边上,那时候到处是违章建筑,沿河还零散分布着小作坊,工业污水和生活垃圾都往河里排,经过都要捂着鼻子走。”家住塘口村的周大爷今年65岁,回想起曾遭严重污染的主塘河,感慨万分,“曾以为塘河再也恢复不到我小时候的模样了。”

2000年,温州市发动有史以来规模最大、范围最广、投资最多的河道整治工程,拯救“母亲河”。2014年,塘下镇响应浙江省委、省政府号召,启动“剿灭劣V类水”,实施截污纳管、河道清淤等八大攻坚战,全民参与、全面治水取得显著成效。

在水质明显改善的同时,塘下拆除塘河沿岸涉水违章、取缔非法污染企业,全力推进塘河沿河景观改造提升工程,结合塘河文化、塘下文化内涵打造多功能滨水休闲观光带、滨水公园等,温瑞塘河“鱼翔浅底”“水清岸绿”的浙南水乡风韵逐渐再现。其中,以陈傅良纪念馆为核心,按照“塘河人家,水乡古埠”理念,打造长约3.2公里的多功能滨水休闲观光带,成为全市治水样板示范点;上马河道护岸工程成为我市美丽河道建设示范。

为改善城市品位,建设美丽塘下,去年该镇还众筹千万元植绿,启动塘河万米滨水慢行道建设项目,未来塘河沿线景观将串点成线、连线成片,逐步形成面上成景的美丽格局。

据统计,近五年来,该镇累计投入治水资金2亿元,完成全镇雨污分流和北工业园区污水零直排建设,管道疏通维护25公里,治理河道188条、114公里;拆除违章建筑200万平方米;加快推进垃圾分类示范小区建设,完成农村厕所改造提升153个,生态化改造坟墓350座,绿化造林950亩……

保护生态环境、提升人居环境是塘下城市发展的必要前提。近年来,该镇借小城市培育试点的东风,加速持续巩固提升美丽城镇创建成果,深入开展“红动塘下·美丽我家”全域环境整治大会战,定期全面发动机关干部、基层党员、村民代表及志愿者等参与到背街小巷综合治理、田间地头乱点大整治行动中去,切实抓好厕所革命、生活垃圾分类处理等“关键小事”,绘制全域生态画卷,再创塘下“颜值”新高度。

如今,塘下将国家卫生镇、省森林镇、省园林镇、省级小城镇综合整治样板镇、省级美丽城镇样板镇等多张“金名片”收入囊中。

教育文化篇

从教育资源紧缺到文化生活丰富

文教建设谱写美好生活新篇章

上世纪二三十年代,塘下教育以私塾为主,上课往往要在祠堂、村民家等四处辗转。“念三字经、学百家姓、读千字文就是我们上课主要内容。”今年92岁的塘下五林村老人吴春祥回忆道。

新中国成立前,因国民党发动内战,教育事业百废待兴,学校处于半瘫痪状态,塘下仅有的海安两等小学堂和双穗盐工子弟小学也是如此,瑞安全县群众80%以上是文盲(据《瑞安市教育志》记载)。新中国成立后,塘下响应号召,以实施“高标准、高质量”义务教育为目标,走教育强市之路。

“因教育资源有限,小孩子都集中在各村祠堂上课,几张破旧的桌子,一块黑板就是一个学校,许多孩子甚至要边做农活边上学,因贫辍学现象相当普遍。”今年86岁的塘下退休老教师张国华说,1956年后,全市大建学校、大办教育;1985年浙江省实行九年制义务教育,1989年普及初等教育,塘下孩子普遍走进校园 ;1997年,浙江省通过国家“两基”总验收,实现基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲……此后,塘下教育得到了长足发展,教育资源也逐步均衡。

近年来,塘下学子重点高中上线率连续9年递增。此外,越来越多的塘下学子接受高等教育。教育水平的提升,不仅与群众思想观念变化有关,也是塘下不断改善教育环境,加强教育投入的结果。

近年来,塘下加大建设经费投入,陆续新建、扩建校园,不断提升基础教育硬件设施,为学生提供良好的学习环境和平台。现代化的教学楼、郁郁葱葱的树木、宽阔整洁的操场、崭新的课桌椅,各种教学设备配套齐全。同时,每个学校还办起了特色校园,注重校园社团文化的开展,丰富学生的课外生活;多所学校创建成为温州市功能室达标学校等。

教育的普及带动城市文化的发展。近年来,塘下吹响农村文化礼堂建设的号角,激发出蕴藏在群众心中的文创热情,一大批农村文化礼堂纷纷建成,成为当地的文化地标。目前,塘下已累计建成文化礼堂75个,实现农村全覆盖,邵宅书香文化礼堂成为全市首个书香文化礼堂。

数十年来,社团文化也在塘下遍地开花。目前,塘下共有摄影、音乐、书画、健身等30余个文化俱乐部、协会。今年以来,塘下镇携手各协会共同开展“庆祝建党百年”系列活动,送演出进各村文化礼堂,丰富群众的文化生活。同时,塘下纵深推进文明创建工作向基层延伸,积极推进志愿服务、新时代文明实践工作“遍地开花”;道德模范的不断涌现,使塘下这方热土时时吹拂文明之风。

文化是一个地方的根与魂,蕴藏在城乡的每个角落。近年来,塘下深入挖掘、保护并传承本土文化,陈傅良纪念馆、蒋幼山故居纪念馆,肇平垟、驮山革命纪念馆等文化新地标不断崛起,瓯窑技艺与制作、铜钟功等非遗项目传播影响力逐渐扩大。