■记者 陈成成

她是瑞安第一代妇幼保健工作者,足迹遍布瑞安城乡各个角落,为千千万万的家庭普及妇幼健康常识,护佑妇幼健康。“妇幼保健工作是平凡的,但是如果把它当成事业来做,那就是伟大的。”这句话贯穿了徐美菊的从医生涯,也是我市妇幼保健工作者真诚的担当和光荣的使命!

不怕苦不怕累 跑遍全城守护妇女健康

出生于1936年的徐美菊是宁波镇海人,从宁波卫校毕业后被分配到瑞安,1962年从事妇幼卫生保健工作。

当时,农村妇女生育普通采取传统接生方法,孕产妇死亡、新生儿破伤风等现象严重。上世纪60年代,瑞安组建了一支由60多人参与的妇幼保健工作基层队伍,在全县范围内广泛开展妇女病普查防治工作,徐美菊是其中一员。

这支队伍大多是刚出卫校的年轻人,他们牢记“为人民服务”的宗旨,不怕忙、不怕累,跑遍农村了解情况,组织培训班,分批分级传授、普及新法接生,规范消毒、器械操作等。

“我们通常是两三人一组,排摸村里的‘稳婆’(旧时接生员)情况,动员她们参加技术培训。”徐美菊说。1964年,她们排摸了全县337名接生员,淘汰了不合格的“土法接生婆”,积极推广助产责任制。除了技术培训,她们还为接生员配备了器械齐全的“接生包”,逐步形成三级妇幼保健网,使孕产妇、新生儿的健康得到强有力的保障。

作为瑞安第一代妇幼保健工作者,徐美菊等人跑遍了瑞安城乡,把党和国家的新政策宣传到位,传播先进的技术。有一年夏天,她在湖岭片区排摸情况,恰逢雷阵雨,雨水裹挟着山上的黄泥冲下来,淹没了溪中的矴步。背着器械的徐美菊一脚踩空,整个人栽进了小溪里。等到同伴将她拉上来时,她全身都湿透了。

“那时很多妇女因为长期下地做农活,患上子宫下垂。”回忆旧时的所见所闻,徐美菊禁不住红了眼眶。这是一名医务工作者深入基层最真切的体会,而想要为群众解除病痛,也正是医者的初心。正是有了这样的感触,徐美菊坚定了做好妇幼工作的决心。

热爱本职工作 为母婴健康撑起“一片天”

新中国成立以后,党和政府高度重视妇女病防治工作,先后开展了滴虫性阴道炎、尿瘘等疾病的防治,对妇女病进行早防、早诊、早治。

徐美菊所在的妇幼保健基层队伍为新任务而忙碌开了。上世纪80年代,她们对农村妇女开展宫颈癌防治免费下乡普查时,大多数群众因为不了解而颇有微词:“好好的人,没病找病”“不要到我家来,晦气”……

面对冷脸、嘲讽,她们从不放弃,从进村入户宣传动员到苦口婆心上门家访,徐美菊等人每天背着卫生药箱、带着显微镜去农村普查采样。那些年,徐美菊不知道磨破了多少双鞋子,费了多少口舌。

有一次,她们徒步去湖岭桂峰一个海拔1000多米的自然村,那里没有通公路,她们就翻山越岭、踏水过溪,忍着饥饿到达村子。一个下午结束普查工作后,她们发现一名妇女没有来,又赶到庄稼地里找到了这名妇女,不料遭到了其丈夫的强烈反对。徐美菊等人就在田头反复做夫妻俩的思想工作,最终说服这位妇女接受了筛查。待到她们下山时,已是明月当空照,回到住处时已经是深夜。

上世纪80年代,妇女劳动保护从孕期、产期、哺乳期“三期”保健到推行经期、孕期、围产期、哺乳期、更年期“五期”保健,市妇幼保健所开展了多种形式的广泛宣传,定期下厂、下村进行卫生指导。各个医疗机构普遍设妇幼保健门诊,开展孕产妇建卡、早孕建卡、产前检查、产后访视、产后42天检查等服务。儿童健康体检、儿童常见病的检查防治等工作也迎来了改革与长足的进步。

基层妇幼保健员的工作不仅要跋山涉水,也要忍受思念家人的煎熬。徐美菊的丈夫在杭州工作,经常需要下乡,两个孩子分别待在绍兴诸暨和宁波,由奶奶和外婆照顾,一家四口分隔四地。

“我需要经常下乡,开展妇女、婴幼儿保健检查,每次去一个星期至一个多月不等,待在乡间的时间比在家里要长得多。”尽管如此,她依然觉得这份工作高尚至极。在她眼里,熟练掌握每个孕产妇和儿童的基本信息,就是最大的自豪;开导每一个村民接受科学健康知识,便是最大的幸福。“妇女儿童是一个国家的未来与希望,而我的工作就是保障国家未来的健康,这样的工作怎能不让我付出一切。”她说。

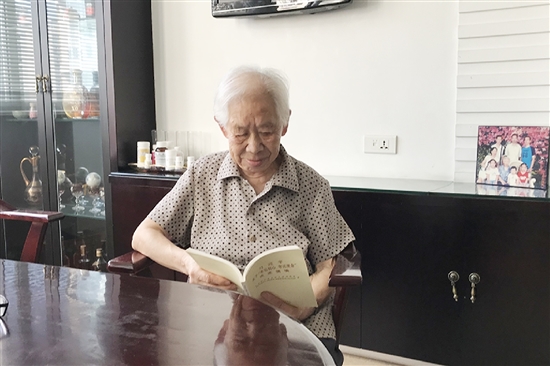

1991年,徐美菊从市妇幼保健所退休。闲不住的她又参与了《瑞安卫生志》编写工作。“书里的妇幼保健工作都是我整理的,这里的事情都是我亲身经历的,把这些宝贵的材料记录下来很有意义。”尽管已是耄耋之年,但她仍保有一颗赤子之心。

个人简介

徐美菊,1936年出生,中共党员,1958年参加工作,先后任原县计生办副主任、市妇幼保健所所长等职。她热爱医学、工作认真负责,多次获省、市级计生、妇幼工作先进工作者与积极分子等荣誉。