微雨的江南,在忠义街的巷弄里漫步,雨丝在微黄的灯光里飘落下来,飘落在雨伞上,飘落在石板路上,不知怎的,想起过去的蓑衣来了……

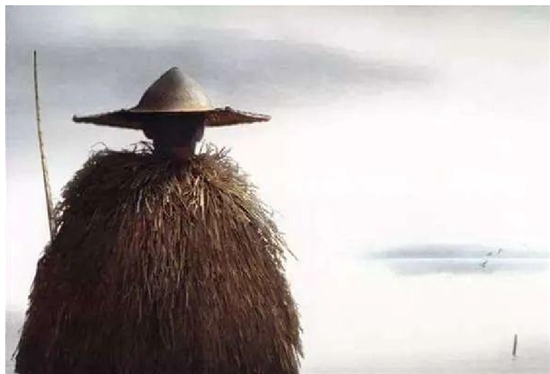

蓑衣,俗称棕衣,由棕榈纤维编制而成,是过去农人在田里干活穿的雨衣。它由上衣与下裙两块构成,不仅避雨效果好,而且空出的两手活动灵活,方便劳作。整件蓑衣好像一只大蝴蝶,两翼略上翘,中间用蓑骨做成圆领口,穿在身上,配以斗笠,活像古代身披战甲的武士,颇有几分威武之气。

以前农村里,家家户户都有蓑衣,下雨的时候穿在身上,再大的雨也不怕,抢收、播种、翻土、耘田……四季轮回,风雨无阻,不误农时。男人们穿着蓑衣,戴着斗笠,挑着一个个担子,在田间阡陌,来回穿梭,或者挥舞着镰刀锄头,飞速割刈或大力锄土,就如战士冲锋在前线,土地就是他们挥洒汗水的战场。女人们也有穿蓑衣,有时送饭到田间或者拔草喂猪仔,虽然穿起来也有几分“巾帼之气”,但棕毛太硬,穿着并不是很舒服,所以有时候宁愿用雨伞,宁可麻烦一些。蓑衣,就更像是男人的装备品。不用的时候,就挂在“板障”(木板做的墙壁)上,像陈列着出征战士的盔甲。

在农人们的眼里,蓑衣就是他们最好的“伙伴”。雨天,可以遮风挡雨,天晴了,干活累了,还可以用作睡垫,穿着蓑衣,头枕斗笠,可躺在田间地头歇息,既温软舒适,又防潮防湿,同时,编织蓑衣的棕榈所散发的特有气味,会使小爬虫和蛇都不愿靠近,故可避蛇驱虫。它与斗笠合用,立在那里,就像一个人站着,鸟雀都不敢飞拢,所以在瓜果成熟的时候,农人就把蓑衣、斗笠做成“稻草人”,以辅助田间管理,防止鸟雀偷吃。

对于穷人而言,一件蓑衣,有时候就是他们温暖的全部。它是衣服,它是睡垫,它是战友,它也是一床被子。村里有一个鳏夫,家徒四壁,连一床像样的被子都没有,蓑衣,白天陪伴他劳作,夜里就陪伴他睡眠。一件蓑衣,在寒雨潇潇的夜晚,在冷风飕飕的陋室,抚慰了多少哀伤孤寂的灵魂!

蓑衣,最早叫“袯襫”(bó shì),出现于先秦时期,《国语·齐语》“管仲对桓公以霸术”条里已提到“脱衣就功,首戴茅蒲,身衣袯襫,沾体涂足,暴其发肤,尽其四肢之敏,以从事于田野。”从农耕社会中一路走来,陪伴了农人几千年,也成了文人画家笔下的一个经典意象。在中国传统的山水美学里,蓑衣斗笠往往成了渔夫雨雪天垂钓的必需穿戴。柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”这一苍茫寥廓的江天雪景图道尽了孤寂的绝唱。“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”张志和的《渔歌子》在江南烟雨里,写出了隐逸的闲趣与恬淡的人生韵味。“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”苏轼在《定风波》中,用豁达乐观的心态化解人生的困境,无论好的坏的,全都变成了生命的风景。

在一些武侠小说或古装电影里,蓑衣通常引申出了大侠的形象,似乎成了大侠的一种道具或者伪装。金庸笔下,就有多处此种江湖侠客。如在《射雕英雄传》第一章“风雪惊变”中,如此描述丘处机道长出场的场景:“那道士头戴斗笠,身披蓑衣,全身罩满了白雪,背上斜插一柄长剑,剑把上黄色丝带在风中左右飞扬,风雪满天,大步独行,实在气概非凡。”而在《神雕侠侣》里,洞庭湖中隐居的“烟波钓叟”,整天泛舟湖上,戴着斗笠披着蓑衣,钓几尾湖鱼,摘几株莲蓬,不问武林热闹,却是一位绝顶高手,连黄药师都忌惮他三分。

瑞安话里,也有一些与蓑衣有关的有趣俚语。如“猫儿拖老鼠,大猫拖蓑衣。”这里的猫儿指猫,瑞安话也有说成“猫妞”的,“大猫”指的是老虎。“拖”瑞安话读“他”,是叼、咬住的意思,前半句好理解,后半句往往配歇后语“大猫拖蓑衣——断神气”,意思是老虎会吃人的,结果是它把人刚穿过、还带着人的气味的蓑衣当人拖走了,从老虎的角度理解,形容不体面、冇神气、不光彩。还有,比如“出膊裸着蓑衣”,意思是说难受。一件蓑衣重十几斤,硬邦邦的,又扎人,穿着就难受,何况赤膊呢!

曾几何时,蓑衣这一陪伴了农人几千年的“装备”退出了历史舞台,被各式各样的塑料雨衣、雨伞等替代,现在在乡下,已鲜少看到蓑衣了。

雨,继续在飘着。我拐进忠义街的“非遗馆”,在二楼展区的墙壁上,赫然挂着一件大蓑衣与斗笠,它仿佛在告诉我们,生活从哪里来……