■吴益敏

杨作雨(1920-1999),著名诗人,笔名洛雨,早年参与上海孤岛文学运动,晚年筹建民进瑞安组织,是瑞安文化史和统战史上都值得记取一笔的重要人物。但是,由于诗人1937年离乡直到1979年回家,这40多年的人生轨迹都在外地,随着时间流逝,这段历史也逐渐模糊。本着不被历史湮灭的初衷,笔者尝试着寻访诗人的故踪,探访他的成长道路。

一

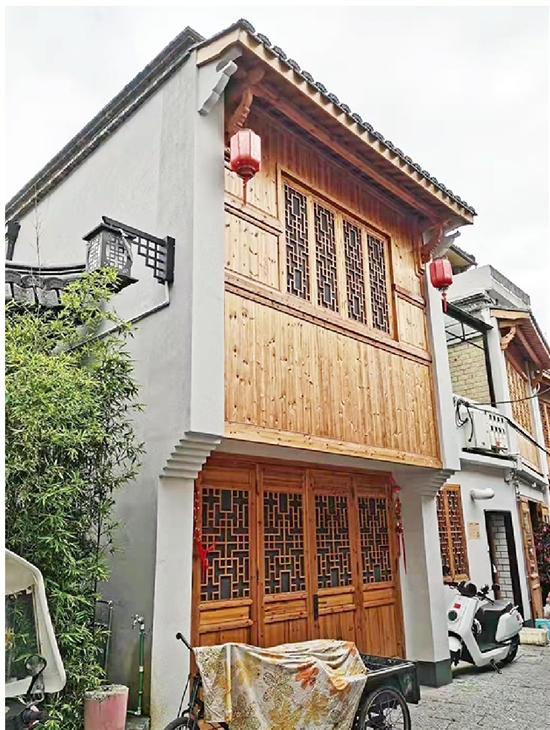

玉海街道大沙堤如今是瑞安有名的网红打卡地。它南通解放路,北接忠义街,青石板铺就的路面蜿蜒几百米,两侧是鳞次栉比的店铺,大沙堤和道院前街的拐角处,有一间两层楼的老房子,虽然外立面经过修整,但是掩不住房子已经很有些年头了。这里就是杨作雨的老宅,是他小时候成长的地方,也是他晚年的寓所。

1920年,杨作雨出生于书香世家,爷爷杨世环是瑞安清末维新派重要人物之一。20世纪30年代,杨作雨入读瑞安中学初中部,遇到了影响人生的好友孙经达。抗战爆发后,他们办起了信风刊物,在学生群体中开展抗日救亡宣传,不久,引起了国民党当局的注意。1938年,被勒令退学的杨作雨随父去上海学做生意,而孙经达留在瑞安从事地下工作,1941年,由于叛徒的出卖,孙经达不幸被捕,在狱中受尽折磨,牺牲时年仅20岁。这件事情对杨作雨的人生产生了重要影响,他对国民党反动统治表示强烈不满,并坚定了对中国共产党的信仰。

二

初到上海,杨作雨加入了同人性质的诗歌团体行列社,结识了文学界前辈巴金、柯灵、锡金等人,开始进步文艺创作。

从20世纪30年代末到50年代初,杨作雨一直活跃在上海文坛,创作了大量诗歌。根据晚年在瑞安民进入会申请书记载,他先后在《浅草》《草原》《大公报·文艺》等不下10种报刊杂志上发表诗歌,集结出版的诗集有《壁字》《灿烂的明天》。在瑞安市档案局和温州市图书馆等处,笔者在当年的期刊上看到了诗人发表的一些文字。

《壁字》和《演戏》是杨作雨的早期成名作。最初发表在柯灵主编的《正言报·草原》和锡金主编的《上海诗歌丛刊》,1995年杨作雨将之重新发表在《瑞安文史资料第十三辑》。这两首诗以诗人早年参加抗日救亡宣传的经历为素材,生动描绘了抗日救亡宣传的场景。《壁字》中“我”是一个携带“一支大毛笔”和“一壶血红颜色水”的年轻人,在壁墙书写大字报,壁墙从“拒绝”“沉默”到“接受”“不再沉默”,并主动“无声向你说话”:“敌人自海外来,想在飞云江上捕鱼,想在大罗山畔为家……啊,敌人自海外来,你有什么主张。”诗歌以拟人化的手法、故事性的描述,揭示了抗日宣传中广大民众从无知到觉醒的过程。《演戏》则是用戏剧唤醒群众的故事。太阳落山了,抗日宣传队敲起黄铜锣,招呼民众去戏台看戏。人群潮水一般涌来,条件简陋的宣传队缺少道具,于是帽子、外套、纱马褂、来福枪纷纷从台下递上来。戏台上演着《放下你的鞭子》《夜之歌》,戏台下人们群情激愤,流下了眼泪。

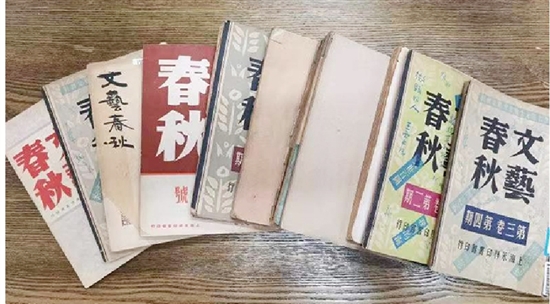

杨作雨自称是现实主义者,他的诗歌充满了对祖国的深情、对帝国主义的痛恨和对贫苦大众的深切同情。在所见不多的文字中,笔者发现,故乡是他非常喜欢用的意象。除了成名作,他还以故乡为题创作了《哀故乡》组诗。《哀故乡》发表于《文艺春秋》1947年第四卷第二期,后被臧克家选入《中国四十年代诗选》。全诗由《市景》《访问》《季候病》《债债》四篇组成,诗人描述在破败没落的故乡,人们正在经历着苦难。特别是《债债》中,大户、小户、家家户户债台高筑,穷人甚至“卖田典屋”,但是哪来的债?诗歌四段,每段都以“债、债,哪来的债”开头,随着悲愤的质问,情感步步递进,逐步揭示出“千捐万税”“豪敛强征”的背后是国民党当局的腐败统治。

三

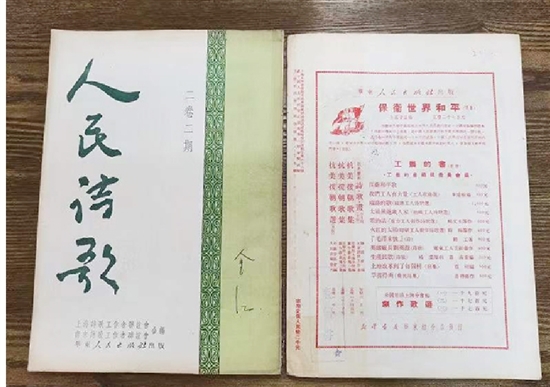

在温州市图书馆的地方文献室,笔者找到了几本出版于1950年的《人民诗歌》杂志。这是建国初期由上海诗歌工作者联谊会和南京诗歌工作者联谊会共同创办的杂志,在当时产生了广泛的影响力。

当时杨作雨担任《人民诗歌》的编辑。他感动于新生政权的成立,在举国上下洋溢着兴奋昂扬情绪的氛围中,一心想创造服务人民的诗歌语言,“今天我们人民革命斗争的生活内容是无比地丰富……为了表现今天的新民主主义社会的现实,必须有一定的新形式来表现”。

为此,杨作雨经常参加诗联组织的采风、走访等活动,深入农村、深入工矿,去挖掘新时代的新气象、新风尚。这一时期,他写了大量的诗歌评论,提出自己的见解,还创作实验性的诗歌如《粉碎它!武装日本的阴谋》等作品。

杨作雨在创作中非常强调诗歌的音乐性,他创作了很多歌曲,还多次参加诗联组织的朗诵活动,与同乡黄宗英等人一起到学校、工厂和各种群众性的集会中进行朗诵与辅导。为了培养更多的工农诗歌作者,杨作雨等人在教授诗歌写作的同时,还在《人民诗歌》上开辟“工人诗选”“战士诗选”“镇压反革命特辑”“评诗特辑”“上海红五月工人文学创作竞赛得奖作品”专辑,发表学员们的诗作,并配以点评,从而加强对工农作者的培养。

这是一段激情燃烧的岁月,杨作雨作为一名专职的文艺干部,在专业上不断做出成绩,历任上海文联及作家协会创作组干事、组长、室主任及研究员。在思想上和行动上也努力向党组织靠拢,他多次递交入党申请书,一心想加入中国共产党。

四

早在抗战后期,随着国民党的节节败退,上海滩人心惶惶,不少人劝他离开上海,但是杨作雨始终不为所动,他坚信中国共产党,并热切期盼新中国的到来,他在上海法租界屠宰场找了一个文书会计工作,并一直等到1949年解放军进城。在解放军接收屠宰场时,他交上了自己做得清清楚楚的账本。

年轻时的杨作雨将加入中国共产党视为人生理想,但是因种种原因,愿望终究没有实现。1957年,杨作雨主动向党组织要求去北大荒劳动,并在那里待了整整22年,直到1979年落实政策回到瑞安。“没有学习,只是劳动,只是应付各种琐事。”

杨作雨并没有耽于这段苦难经历。1988年,民进温州市委会想在瑞安成立民进瑞安组织。时任副主委马允伦带着杨作雨挚友、时任民进温州市委会主委马骅的亲笔信,多次到大沙堤拜访,请杨作雨出面筹建,杨作雨难却盛情,终究同意。他与彭文席、张翊中、郑建国、许希濂、施巨欢等人一起创立了民进瑞安基层组织。加入民进后,杨作雨先后担任支部主委,总支第一、第二届主委。连任三届政协委员,在1990-1997年两届政协会议上,提交提案29份,并多次上台做大会发言,他“用诗人的睿智眼光关注着瑞安的各项事业”,特别在瑞安文化建设上,他提交《关于恢复孙诒让故居原貌》《继续支持高则诚故居建立》《加强保护话桑楼》等三件提案,都在当年引起了极大的反响。党委政府高度重视,尽管碰到各种压力,但最终使得这三处文化地标建筑得以保存,成为如今瑞安历史文化名城的名片和瑞安人的重要网红打卡地。