相传炎帝时期,胶州湾一带住着一个原始部落,其首领叫夙沙。他高大勇猛,聪明能干。有一天,他从海里打了半罐水刚放到火上煮,突然一头野猪从眼前奔过,他拔脚就追。等他扛着打死的野猪回来时,罐里的水已经熬干,只在罐底留下一层白白的细粒。他用手指沾一点尝了尝,味道又咸又鲜。他又用烤熟的猪肉蘸着吃,感觉味道很鲜美,那白白的细粒便是从海水里熬制出来的盐。从此,他成了中国煮海成盐的鼻祖,盐也成了人类必不可少的生活物品。

早在东周,就有瓯人“煮海为盐”的记载。唐上元元年(674年)置“永嘉盐官”,统辖浙南盐务,瑞安盐业属于永嘉盐场。

天下之赋 盐利居半

对盐,大家司空见惯。但是在古代,盐业在国民经济中却有举足轻重的地位。唐代上元元年(674年),因为国家财政困难,盐铁铸钱使第五琦提出:“尽榷天下盐,斗加时价百钱而出之,为钱一百一十。”(《新唐书》卷五十四)就是国家对盐业实行专卖,收购价每斗十钱,加价10倍,以一百一十钱卖出,使国家获得巨额的利润,从而解决国家财政困难。实行后,“至大历末(779年),(盐利岁)六百余万缗(贯、两),天下之赋,盐利居半,宫闱服御、军饷、百官禄俸皆仰给矣。”(同上)这年,盐的利润达到600余万缗,全国赋税之中,盐业利润占了一半,后宫的开支、军饷、百官俸禄都靠它来解决,可见盐业的重要。

北宋时,瑞安盐业从永嘉盐场析出,成立双穗盐场。为什么叫双穗盐场呢?因当地有一株稻长出双穗而得名。《宋史》卷一八二称,熙宁五年(1072年),两浙提点刑狱公事卢秉权测量各盐场海水含盐量时,“温州双穗、南天富、北天富为十分”。这是古籍中有关双穗盐场的最早记载,说明双穗盐场距今至少已有近千年历史。

宋时双穗盐场的辖境为瑞安县沿海,场署在崇泰乡场桥,迄元、明、清、民国,场址未变。当时的煎盐之法,据宋赵彦卫《云麓漫钞》卷二介绍:“淮、浙煎盐,布灰于地,引海水灌之,遇东南风,一宿盐上聚灰,暴干,凿地以水淋灰,谓之盐卤。投干莲实以试之,随投即泛,则卤有力,盐佳。值雨多即卤稀,不可用。取卤水入盆,煎成盐牢。盆之制不一,有用铁者,以数片铁合成,中叠砖为柱以承之;亦有以竹为盆者。盐户谓之亭户,煎夫穿木屐立于盆下,上以大木锹抄和,盐气酷烈,熏蒸多成病。”简单地说,将海水引灌入撒满草木灰的涂地,待风干后,凿地用水淋灰,制得盐卤。再将盐卤倒入铁制或竹制的盆中,下用火,煎干即得盐。其间,釆用干莲子测定盐卤的浓度,投入即浮,说明较浓,制得盐质较好;否则,需要再煎。这种煮盐法一直延续至晒盐法的出现。由于此法用盆将盐卤煮成盐牢,故人们往往将制盐称为牢盆之利。

徐松《宋会要辑稿》第六册五二七九页记载,南宋绍兴三十二年(1162年),双穗盐场产盐额24206石,共19灶。其时1石盐约120斤,则产盐额约为290万斤。而民国《瑞安县志稿》卷七则称,明宣徳六年(1431年),双穗盐场产盐5047引(400斤为1引),计202万斤,灶丁18081丁,分为仁、义、礼、智、信等5团。明代该场产盐基本稳定在这一水平。

温州各盐场的产盐销往温州、处州(今温州市、丽水市)两府十三县,即温州府的永嘉、乐清、瑞安、平阳、泰顺五县,处州府的丽水、青田、松阳、遂昌、景宁、云和、龙泉、宣平八县。当时温州盐场的盐运往丽水,都是经过瓯江水道。所以,清光绪时的温处道员方鼎锐《温州竹枝词》叹道:“木球(筏)盐舶纷如织,都付瓯江上下潮。”美丽的瓯江上,迤逶似龙的木筏顺流而下,点点白帆的盐舶逆流而上,交织出一派繁忙的景象。

盐民艰辛 苦不堪言

官府低价收购食盐,严禁私卖,盐民生计十分艰难。

首先,制盐十分辛苦。北宋瑞安学者许景衡在《江边行》中叹道:“江边煮盐女,日垦沙中土。闻道潮干土有花,肩负争先汗如雨。”反映了双穗盐场盐民生活的艰难。明时瑞安人蔡汝修在《述作灶丁行》中作了详细的描述:“海雾濛濛春日迟,安排土具牵咸泥。咸泥牵罢运紫卤,五更出去三更归。”制卤时,顶烈日,冒严寒,餐风饮露,早出晚归。“赤日低下灶窝小,煎烧不暇归去早。但见暑气蒸毛骨,松阴极目蓬莱岛。”煎盐时,日低灶小,火熏盐蒸,暑气逼人,奢望阴凉。

其次,食盐由官府专营,为了获得巨额利润,官府一年分三次下达盐课(上交定额),季季催课,层层盘剥,盐民苦不堪言。“初课未完追夏来,工脚扑促廊头催。青芳竹片日捶击,蛆生两髀诚堪哀。”头次盐课未完成,工头就凶狠地用榔头砸门、用竹片暴打,即使两髀生蛆也不轻饶。“中限未完秋又到,秋霖那得泥常燥。煎烧无法徒受刑,再措商钱纳完票。”第二次盐课尚未完成,秋天已经到来,秋季多台风暴雨,涂泥哪能干燥,难以制得合格的卤水,也就无法煎烧,只得向盐商借钱买盐完成盐课。“末限催严冬又雪,况是赔逃又赔绝。”“三限才当完课办,万苦千辛几嗟叹。”办第三次盐课时,已经到了冬天,风雪交加,又如何制盐?也想逃课,但是哪能逃得了?只好把家里值钱的东西当了,才算完课。

再次,在封建专制制度的残酷压榨下,盐民生活艰辛。许景衡又说:“经年鬻盐盐官市,屋里藜羮淡如水。谁家溢味尽八珍,猫狗食余隨帚扫。”正是应了那句民谣“卖盐的,喝淡汤;种田的,吃米糠。”蔡汝修还叹道:“东拖西欠借无方,典卖妻儿及房屋。尽数完官无卓锥,走死他乡委沟壑。”清初瑞安人朱鸿曕在《空灶行》中也说:“东家有男卖奴去,西邻有妇逐人行。何须重吊古战场,几多白骨橫秋霜。何须更讯石壕吏,几多黑夜逾垣墻。”盐民为应付盐课,卖儿为奴,典妻从人,以至家破人亡,老死他乡。而官府催课如同杜甫《石壕吏》所描述的那样惊心动魄。

改煎为晒 进展顺利

改煎为晒,是盐业生产的重大技术进步。它可以大大地降低制盐的能耗和成本,使古老的煮海为盐焕发新机。

清末,双穗盐场开始改煎(煮)为晒。民国《瑞安县志稿》记道:“清光绪季年,海安地民以筑坦制盐,其利甚溥。辄于场桥浦下倒仰汇报筑盐坦九个,并于海安所北门设盐灶一座,开海城坦业之先。”

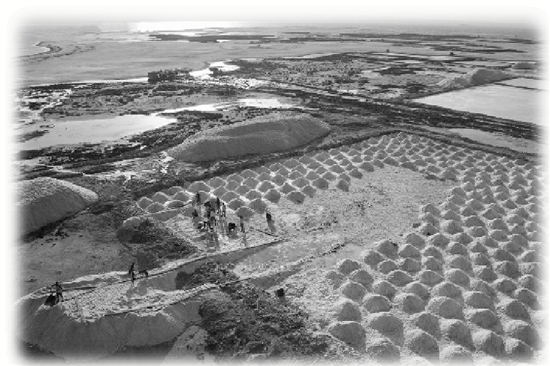

民国期间,其时改煎为晒的改革取得了突破性的进展。其制法是:晒坦的底用沙泥夯实,平铺缸片或石块,坦四周围以木板或石条,中分格,每格约10多平方米;晴日清早,挑卤入坦,卤水约高2.5厘米,经阳光蒸发,当天结晶成盐。从1930年至1934年,瑞安盐场的煎灶由276座减至115座,晒坦从1333格增至1930格,盐产量则由6667吨增到10086吨。此后,受天气等因素的影响,从1935年至1948年,双穗盐场的盐产量有3年超过1万吨,有3年低于4千吨,其余的都在4千至1万吨之间波动。

新中国成立以来,制盐技术又有新的进步。1958年8月,“流、枝、滩”制卤法在场桥试晒成功,这是流动、立体、平面三结合的海水直接制卤法,有出卤快、单产高的优点,也有造价高、能耗大、抗台风能力差、效益低的缺点。1970年,全面推广“滩晒法”,生产工艺分为纳潮、排淡、结晶、整滩等。滩晒法成本低、操作便、抗灾强、修理简便。从1970年至1979年,双穗盐场的盐产量由2755吨提高到8785吨,取得了显著的效果。此后,由于飞云江口两侧岸滩日益淤涨,海水含盐量减少等原因,盐田面积逐年减少,20世纪90年代后,基本停产。双穗盐场也光荣地完成了自己的历史使命。