4月18日晚,瑞安解放后第一任县委书记郑嘉顺在杭州逝世,享年99岁。笔者闻讯立即向郑老的小儿子郑晓群发去吊唁信息,表达一个后辈对郑老的哀悼之情。

1998年,笔者受命主编《三港激浪——高楼革命斗争纪实》时,曾多次与郑老通电话,向他了解当年革命斗争情况,还托专人向他带去我们编写的革命斗争史料,得到他的指导和鼓励。2000年1月,在《三港激浪》即将付梓之际,时年77岁的郑老给笔者邮来一幅题词:“过去,高楼梅山革命根据地是坚持瑞安、平阳革命斗争的堡垒,是中共浙南特委通向各县的重要交通枢纽。” 2021年4月7日,笔者参加“清廉瑞安”口述史采访组,请郑晓群陪同专程到杭州看望病中的郑嘉顺同志。

国文老师领他走上革命道路

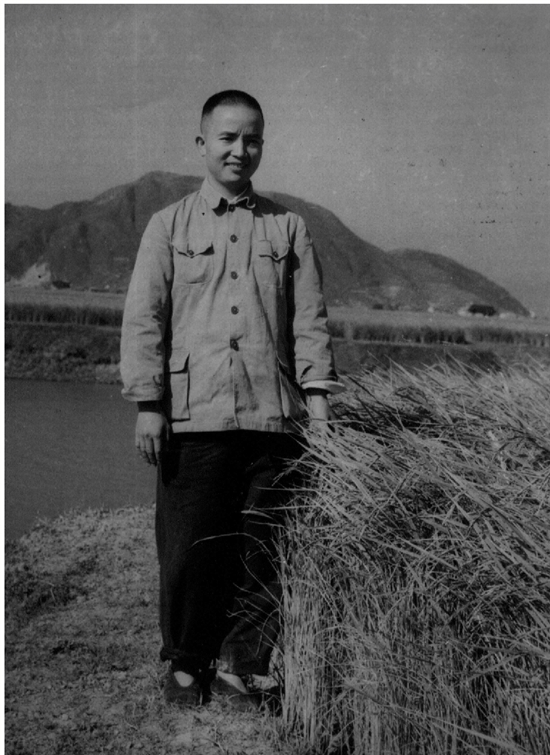

1923年12月,郑嘉顺出生于福建省福鼎县前岐镇一个平民家庭。父亲是码头工人,虽然家境贫困,但父亲对他特别疼爱,早早把他送进私塾。他很珍惜学习机会,后来以优异成绩考入前岐中心小学,并上了四年。上小学时,国文老师经常给他们讲共产党领导人刘英的故事,这让郑嘉顺对刘英充满了敬意。后来,他才知道,那位国文老师是一名中共地下党员。

就是在这位老师的影响下,郑嘉顺走上了革命的道路。那时他还小,做不了别的事,就专门传递消息、贴标语。传递消息,必须要记住上级交代的话,东门进西门出,到处串门;贴标语要先准备好标语和浆糊,夜里偷偷出门,瞅准周遭没人时,就把标语迅速贴到墙上。到了14岁那年,他光荣地加入中国共产党,还被推选为党支部书记。没多久,领导把他调到了浙南特委机关当文书,在特委书记龙跃手下工作。

一年多以后,他见到了刘英。那是1939年7月,中共浙江省委要召开第一次代表大会,他从浙南特委秘书处被抽调到大会秘书处,为省委书记刘英的政治报告收集资料,同时担负刻钢板、油印、分发大会文件等任务,他还担任刘英与各代表团之间的联络员。这样一来,他就能够天天见到刘英了。那时候,刘英30多岁,身材修长,穿便装,佩一把手枪,对部下、同事和气、亲切。

中共浙江省“一大”1939年7月21日至30日在平阳北港召开。当时平阳政治环境较好,所以省委就把这个极其重要的会议放在平阳开。会场所在地是冠尖的一幢五间二层楼房,是当地一大户人家刚造好没多久的新房子。为防止走漏风声,会议中途转移到马头岗,几天后又从马头岗转回到冠尖,并召开了闭幕式。大会闭幕前一天,刘英对郑嘉顺说:“会开好后,你就跟我去省委吧!”他这才意识到自己被刘英看中了。大会结束后,他就去了浙江省委机关,在刘英身边工作了3年。

险象环生的烽火岁月

当时,省委在丽水县前街开了一家兴华百货商店,作为交通总站。刘英穿一身长衫,公开身份是店掌柜,交通总站站长王德珊是账房,郑嘉顺是店里的伙计,负责刘英和各特委、宣传部之间的联系。

皖南事变后,刘英考虑重新回到群众基础好的平阳一带,派郑嘉顺先找浙南特委。他在平阳北港一带找到了浙南特委领导人龙跃,不久刘英就带着省委机关人员前来会合。当时刘英曾计划办一份报纸,并通知全省各地干部来腾蛟吴垟办训练班,培训办报人才。不料,因平阳县委里有人叛变,他们被国民党部队包围(平阳与瑞安边界地区当时是浙江省委、浙南特委和平阳县委的常驻地,因此成为国民党重点围剿地区)。当时革命力量还很薄弱,采取的是武工队活动的方式,经常夜行军。刘英就率领同志们突围。那时只有一挺机关枪,很多人没有武器,直到翻过一座大山才终于脱险。这次事件后,刘英打消了回到平阳一带活动的念头。

1942年2月,刘英因叛徒出卖在温州城区被捕,不久在永康方岩英勇就义。刘英被捕后,当时的环境非常恶劣,国民党顽固派利用中共浙江省委机关被破坏、各地处于单独坚持斗争的时机,集中了浙江保安团三个团的兵力,向浙南地区发动进攻,妄想在6个月里消灭共产党组织……

成功突围后,同志们转移到瑞安梅山一带活动。为了粉碎敌人的进攻,保存和发展党的力量,特委在梅山召开了紧急会议,作出依靠广大农村、发动农民、巩固和扩大游击根据地、迅速与党中央以及友邻地区取得联系、粉碎敌人军事进攻等重大决策。

刘英牺牲后,郑嘉顺随龙跃到青(田)景(宁)云(和)特区工作。1945年3月,龙跃把他调回特委机关,担任政治交通员,与杨作浩一起去浙东区党委,并通过那里的电台与中央华中局取得联系。从1945年3月到1947年12月,他们先后多次奉命去浙东、苏北、福州。郑嘉顺在此期间有过多次虎口逃生的惊险经历,比如曾化装成卖土布的商人,三赴苏北寻找华中分局汇报工作,他那时负责从浙江送信到苏北淮安的华中分局机关,传达的多是非常重要而复杂的信息。为了保证信息安全,组织要求他把2000多字的文件一字不漏地背诵下来,再把反馈意见牢记,回去传达。他怕自己不能完全准确记住内容,临行前一遍又一遍默背文件内容,直到全部记住记准确了才休息。

1948年至1952年

担任瑞安县委书记

从1948年3月起,郑嘉顺担任中共瑞安县委书记。1949年5月10日,瑞安县城和平解放。5月14日,郑嘉顺在瑞安东门大操场主持召开热烈欢迎浙南地委进入瑞安县城暨庆祝瑞安县城解放大会。浙南地委书记、浙南游击纵队司令员龙跃在大会上讲话,宣布成立瑞安县人民政府筹备委员会,任命郑嘉顺为瑞安县人民政府筹备委员会主任委员。一直到当年9月瑞安县人民政府正式成立,在此期间郑嘉顺一肩挑起瑞安县党政军一把手的重担。

刚刚进城,难免有人贪图享受。郑嘉顺多次组织县委班子和机关干部学习党的七届二中全会精神,严格执行不送礼、少敬酒、少拍掌等六条措施,要求大家保持高度警惕,防止“糖衣炮弹”的进攻。当时,瑞安农民的生活普遍困难,缺少生产资金。郑嘉顺发现塘下一带有类似互助组的劳动合作形式,就和县委一班人一起加以总结,积极倡导,因为符合农民利益,很快在全县推广开来。另外,县政府还给农民发放贷款,帮助他们解决发展生产的资金困难。

1952年12月,郑嘉顺调任温州地委常委、农工部部长,负责温州地区(那时包括青田、丽水、龙泉)的农林工作。那年冬天,他听说当时的永嘉县委副书记李云河在新桥一带搞得热火朝天,就专门去看个究竟,只见很多农民正在烧火泥准备春耕。他看了很振奋,就要求各县都搞试点,然后再在全地区推进。

1956年,他调任温州市委书记处书记兼市长(地市合并前的温州)。1959年12月,他调任省属国企浙江长广煤矿公司党委第一书记。当时,他的小儿子郑晓群就在矿上,郑嘉顺没有搞特殊,让他与普通工人一样下井采煤。

敢担当

积极催生“温州模式”

“四人帮”粉碎后,1978年10月郑嘉顺从浙江长广煤矿公司调回温州,任温州地委书记兼行署专员。他到任不久,党的十一届三中全会召开了。这个时候,其实温州农村许多地方都已经自发地分小小队,包产到组、包产到户,不少农民离土离乡,跑供销、做生意,或者办小工厂、搞手工业,农村工副业发展很快,农民收入显著增加。

1979年2月1日,温州地委常委扩大会议启动了温州改革开放的新征程。会后,郑嘉顺到瑞安等各县,传达贯彻党的十一届三中全会精神和省委全会精神。每次讲话,他都强调把党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的伟大意义,要求从温州实际出发,抓好温州的现代化建设。在同年11月25日召开的温州县委书记会议上,他在作总结发言时再次强调:要集中主要精力抓经济,扎扎实实把工农业生产搞上去。经过反复调查研究,确定两点:一是大力发展家庭工业和联户工业,发展商品生产;二是动员能工巧匠到全国各地去做工或经商。这样一来,干部群众的思想就解放了,家庭工业和联户工业很快就发展起来。这在以往是不可想象的,也是难以想象的。

但当时在整个地区,从机关到基层,因长期受极左思想影响,有相当多的干部还对此看不惯、想不通,有的甚至派工作组下去“纠偏”。这就使得工作在第一线的乡镇干部感到非常为难。1980年9月,郑嘉顺看了《浙南日报》(《温州日报》前身)编的一期内参,即打电话给报社,要求抓住一个公社干部表达苦恼的来信,做一篇解放思想的大文章,扫除农村基层干部和地县两级机关干部对农村改革,特别是对温州实行包产到户的怀疑、抵触和纠结情绪。“苦恼问题”的讨论大大推进了温州各级机关和广大干部的思想解放。最终,温州干部群众解放思想,大胆创新,走出了自己的路子。后来,温州地、市合并,郑嘉顺任温州市委书记、代市长,继续推动温州的改革开放进程,为开创“温州模式”做出了很大的贡献。1984年,他调任省人大常委会委员,直至1993年离休。

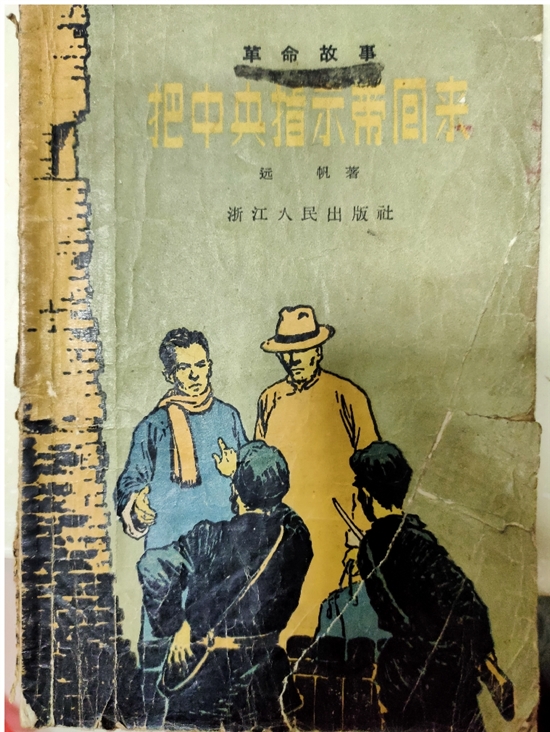

尽管少年就投身革命工作,文化知识基础较差,但郑嘉顺很注重学习。到20世纪50年代,他成了一个业余“文艺青年”,以“远帆”的笔名发表过多篇革命斗争故事,其中《把中央指示带回来》《和赤色群众在一起》《小向导》等文章,1957年被浙江人民出版社列入《革命故事》丛书出版。

郑嘉顺离休后,担任过浙江省新四军研究会副会长、浙南新四军研究会会长等社会职务,热心整理革命历史资料,对青少年进行革命传统教育。他86岁时,坐车近6个小时,回了一次平阳,应邀参加中共浙江省一大70周年座谈会。88岁那年,他还由女儿陪同,到上海参观世博会。他坚持自己打理家务,直到2011年中风住院。

在郑老身上,笔者看到了大多数从战争年代走过来的老干部的崇高品质,他为党的事业、为劳苦大众、为共产主义殚精竭虑,尽心尽力,做到了勤政一生、清廉一生,并树立了清正好学的家风,十分难得。郑老走了,但他的精神长留人间。