说到中国传统戏曲,怎么也绕不开被誉为“南曲之祖”的《琵琶记》,说到瑞安才子,怎么也绕不开《琵琶记》的作者高明(字则诚,元末明初人)。如今瑞安要打造“中国南戏故里”金名片,我们挖掘和传承南戏需要有像《琵琶记》这样追本溯源的源头戏。

继去年以《白兔记》惊艳亮相温州南戏文化季后,瑞安越剧团此次携《琵琶记》重磅归来。瑞越版《琵琶记》试演后,现场观众掌声雷动,经久不息,好评如潮。我想其成功的原因在于一个“情”字——主创人员全情投入,倾情打造。正如此戏的主题曲所唱的那样:琵琶一曲尽诉情。

《琵琶记》叙写的是东汉书生蔡伯喈与赵五娘悲欢离合的爱情故事。这是一本老戏,观众对剧情是耳熟能详的,但排老戏最忌穿新鞋走老路,老腔老调。艺术的生命在于创新。作为中国最早成熟的戏曲形式,原生态的南戏已不复存在。但这也为瑞越版《琵琶记》在创新上提供了可能。导演倪东海带领《琵琶记》创作团队在短短一个半月的时间里顶着酷暑日夜排练、精益求精,最终在7月20日晚为观众呈现了一台精彩绝伦、震撼人心的艺术作品。

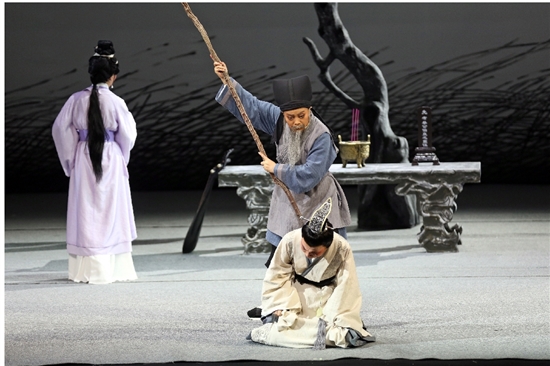

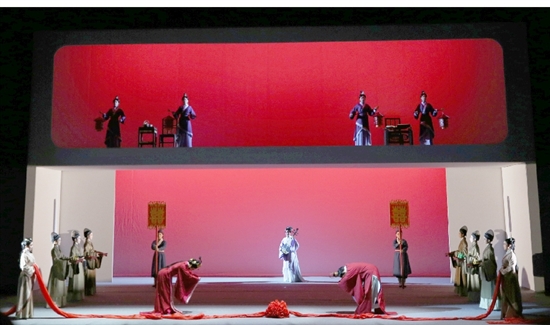

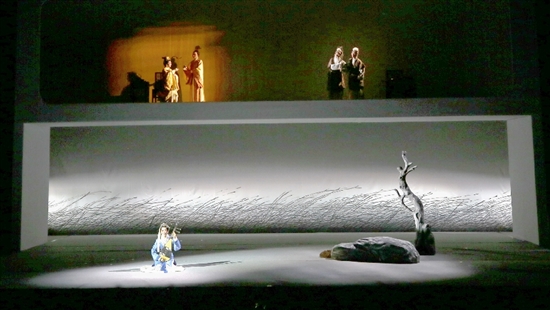

瑞越版《琵琶记》在表演形式上虽然没有采用高明原著中的“副末出场”,也没有采用传统戏曲舞台上的一桌二椅,但是在舞美上独具匠心地运用双层式架构。它上层是表现剧作家高明创作《琵琶记》和温州鼓词艺人演唱《琵琶记》的情景,它巧妙地解决了如何将二者融入剧情又不割裂剧情的难题,这也为瑞越版《琵琶记》打上鲜明的地域文化特色。

编剧在尊重原著和保留原著精华的前提下对剧情结构做了大刀阔斧的改编,由原著的42出戏压缩为8出,从而使剧情紧凑,叙事简洁,矛盾冲突集中,节奏张弛相济,更符合现代人的欣赏习惯。编剧将重点放在人物内心戏的细腻刻画上,将煽情的情节点设置在蔡伯喈与赵五娘重逢后知晓父母双亡的悔愧交加、痛心疾首的哭诉上,准确把握住了伦理剧的看点和泪点,引起观众的共情。

瑞越版《琵琶记》在主要人物形象设计上较其他版本更立体丰满。三个人物心理层次之丰富,叫人琢磨咀嚼,回味无穷。首先蔡伯喈不再是负心汉的形象,而是结合人物懦弱又苟且偷安的性格给予他的所作所为以合情合理的解释,表现其在封建强权下作为渺小个体无奈的困境。赵五娘是全剧中赚得观众最多眼泪的人物。本剧在表现人物贤德孝妇形象的同时,以唱词“权势捆住了议郎官的双脚,是功名锁住了状元公的心”突出了她蔑视权贵的抗争意识,这契合了现代人的价值观。牛小姐原本是配角,但在瑞越版《琵琶记》中,她有了几乎与赵五娘不相上下的戏份,丰富的内心戏和对手戏使得牛小姐在本剧中光彩照人。

戏曲是门综合艺术,要想完美呈现舞台作品,编导演、服道化,各个部门通力合作,每个环节都来不得半点马虎。瑞越版《琵琶记》的创作班底与《白兔记》基本一致,编剧温润、作曲徐律、唱腔设计赵斌、指挥阮明奇……主创人员二度合作,更加默契。美轮美奂的服装、化妆和道具使观众仿佛置身于东汉时期,舞美设计既有中国水墨画般的写意又不失越剧特有的清丽柔美,灯光冷暖色调的运用,大气磅礴的音乐对剧情起了推动和烘托作用。

演员的生命在于舞台,表演的魅力在于以情动人。这次的演出是对瑞安越剧团演员实力的一次大检阅,每一位演员对细节拿捏都十分到位,神形兼备。本剧的三位主演青春靓丽,男主扮相俊朗,两位女主或温婉或高贵,表演自然,真切动人。蔡伯喈的扮演者吕佳容是优秀的尹派小生,表演富有张力和激情,唱腔醇厚隽永,洒脱深沉。“可怜爹娘临终面不见,可笑是状元议郎人见羡,为儿的炊金馔玉豪门苑,爹娘饿死下黄泉,为儿的绫罗绸缎身上穿,见爹娘瘦骨嶙峋褴褛衫,从今后我再无爹娘可叫唤,只觉得心痛犹如抽刀剑”……大段的唱词将角色的心路历程淋漓尽致地表现出来,揭示了人物悔愧交加、痛心疾首的复杂情绪,生动塑造了一个“生不能养、死不能葬、葬不能祭”三不孝的蔡伯喈形象。

赵五娘的扮演者蔡婕和牛小姐的扮演者王芳芳均运用了吕派唱腔,音色甜美,委婉典雅,紧扣人物情绪,充满感染力。在牛府书房中她俩有一幕精彩的对手戏,“她原是知书达理人良善”“她原是受尽苦楚十分贤”“我看她花容失色人见怜”“我看她褴褛凄楚心中悲”“同悲戚,同悲戚”“同怜惜,同怜惜”。两位女主的飙戏让观众直呼过瘾。

“琵琶吟,珠玉声,未成曲调先有情。“对于像瑞安越剧团这样的县级文艺院团,在全国戏曲市场普遍不景气的当下,排一本大戏不仅要用心更要用情。正如蔡丽雅团长的一句发自肺腑的感慨:“没有情怀谁还在坚持呢?”让我们为有情怀的默默传承和弘扬国粹艺术的戏曲人点赞喝彩!