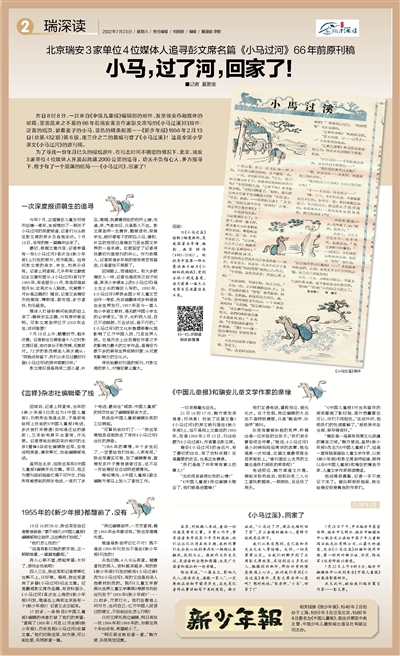

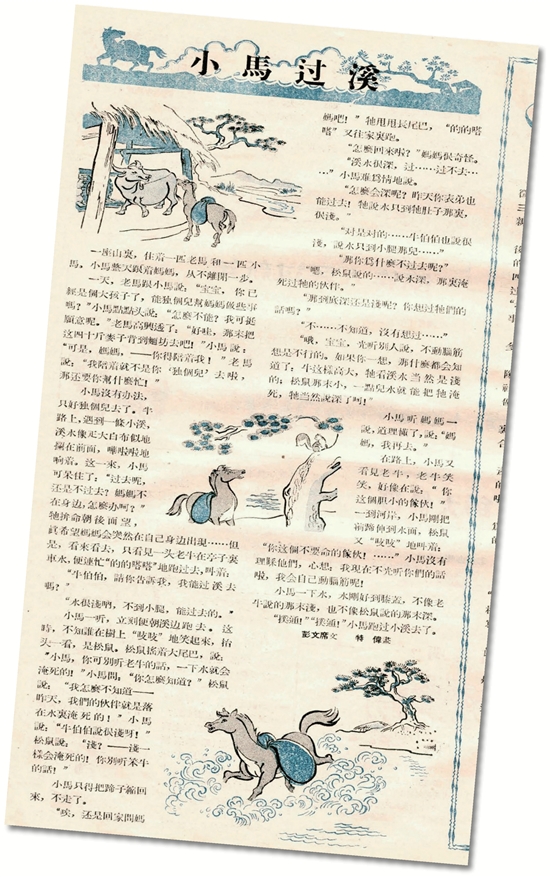

昨日8时8分,一封来自《中国儿童报》编辑部的邮件,发至瑞安市融媒体的邮箱,里面是来之不易的66年前瑞安寓言作家彭文席写的《小马过溪》扫描件:泛黄的纸页,驮着麦子的小马,蓝色的精美配图……《新少年报》1956年2月13日(总第432期)第6版,用三分之二的篇幅刊登了《小马过溪》!这是全国小学课文《小马过河》的原刊稿。

为了寻找一份年月已久的报纸原件,在刊出时间不确切的情况下,北京、瑞安3家单位4位媒体人开展起跨越2000公里的追寻。功夫不负有心人,多方搜寻下,终于有了一个圆满的结局——《小马过河》,回家了!

一次深度报道萌生的追寻

今年7月,正值瑞安儿童友好城市创建一周年,本报策划了一期关于小马过河的深度报道,记者们分头前往彭文席的家乡及各地采访。7月18日,采写的第一篇稿件出来了。

最初,根据文章内容,记者希望有一张《小马过河》首次在《新少年报》上刊发的照片,用作配图。但询问彭文席的亲友、学生,均表示没有。记者上网查阅,几乎所有文献或纪念文章均显示,《小马过河》首刊于1955年,有些显示11月,有些却是其他月份,这再次令人疑虑。究竟哪个月份是正确的?随后,记者又到瑞安市档案馆、博物馆、图书馆,多方查找,均无留底。

媒体人打破砂锅问到底的劲上来了:确保史实正确,只有原件能证明。可彭文席老师已于2009年去世,该问谁要?

7月19日上午,酷暑时节,稻禾泛黄。记者前往云周街道十八江村彭文席旧居,走访其长子彭茂桐,反复核对。72岁的彭茂桐老人再次确认:“阿爸没有留下,我们从未见过最初刊登《小马过河》的原件或复印件。”

彭文席旧居是两间二层小屋,朴实、简陋,抚摸着斑驳的栏杆上楼,书桌、床,气息依旧,只是斯人不在。彭文席老师一生清贫,酷爱读书,深爱学生,就好像笔下的那匹小马,谦和、朴实的他早已是瑞安乃至全国文学界的一座丰碑。这更坚定了记者寻找最初刊登报刊的决心。作为纸媒人,记者深信多年前的报纸肯定有留底,只是查找不易罢了。

回城路上,思绪起伏。和大多数瑞安人一样,记者也是成年之后才知道,原来小学课本上的《小马过河》是土生土长的瑞安人写的。1980年,《小马过河》荣获全国少年儿童文艺创作一等奖,先后被翻译成多种语言在全世界发行,1957年至今一直入选小学语文教材,是无数中国小学生的必学课文。“孩子,光听别人说,自己不动脑筋,不去试试,是不行的。”《小马过河》的文化形象潜移默化地影响了亿万中国人民,乃至世界人民。它是历史上出自瑞安作者之手的影响力最大的文学作品,是瑞安为数不多的具有世界级辨识度、认可度和影响力的文化IP。

寻找到最初刊登的报刊,对彭文席的家人、对瑞安意义重大。

《雷锋》杂志社编辑牵了线

回城后,记者上网查询,当年的《新少年报》已改名为《中国儿童报》,刊物所在地是北京,于是致电给网上找到的《中国儿童报》电话,多次拨打未接通(后知是迁址的缘故),又来到电商平台查询,亦无果。记者想到此前因采访相识的北京《雷锋》杂志社编辑陈运军,去电说明原委,请求帮忙,找到编辑部电话。

虽同在北京,但陈运军和《中国儿童报》编辑并无交集。那日,他正为增刊组织版面忙得不可开交,仍给所有能想到的朋友电话,一连打了多个电话,最后在“阅读:中国儿童报”的网页找到了编辑部联系方式。

热线在中国儿童报编辑孙笑的工位响起。

“可算找到你们了……”陈运军简短急迫地陈述了寻找《小马过河》出处的原委。

“1955年的事情,半个多世纪了,一定要给他们找到,人家有用。”陈运军着实可爱,加了编辑微信,直接发京片子微信语音过去,还不忘一并给瑞安这边说明进展情况。

得知情况,《中国儿童报》副主编韩方斌马上加入了查找工作。

1955年的《新少年报》都翻遍了,没有

19日15时38分,陈运军发给记者微信语音:“素不相识,《中国儿童报》编辑部两位老师,正在帮我们找呢。”

“他们怎么找的?”

“说是有影印版的数字报,正一期期地看,一篇篇地翻呢。”

两人心照不宣,燃起希望:太好了,很快会找到吧?

四人三处,陈运军和记者想帮忙也帮不上,只好等。得闲,陈运军查询了多篇《小马过河》纪念文章。记者翻阅彭文席作品集,有资料显示,《小马过河》首次在上海的《新少年报》刊发,难道在上海和北京各有一个《新少年报》?记者又忐忑起来。

17时多,一条转自《中国儿童报》编辑的消息打破了他们的希望:“查阅了1955年1月至12月全部《新少年报》,仍未发现《小马过河》这篇文章。”他们约陈运军,如方便,可以到社里,共同核查一遍。

“两位编辑老师,一页页查阅,确定1955年全年都没有。”陈运军难掩失落。

难道是彭老师记忆不对?既不是在1955年刊发也不是在《新少年报》刊发的?

天色已晚,4人分头再查。随着查找的深入,资料越来越多,有的称《新少年报》刊发时就将《小马过溪》改为《小马过河》,有的又说是后来入选教材时改的。现行《儿童文学辞典》《世界儿童文学事典》等辞书均标注刊发于“1955年《新少年报》”……21时多,万家灯火。他们在微信上问对方,也问自己:亿万中国人民读过的课文,不找到出处怎么行呢?

只好又拜托两位编辑,明日再找一找1954年和1956年的,如果这两个年份没有,希望就小了。

“明天再往前后查一查。”韩方斌、孙笑笃定回复。

《中国儿童报》和瑞安儿童文学作家的亲缘

一切来得毫无征兆。

21日14时17分,韩方斌发来信息:好消息!找到了这篇文章!《小马过河》的原文就刊登在《新少年报》上,但不是网上文章说的1955年,而是1956年2月13日,刊出标题为《小马过溪》,作者署名彭文席。

瑞安《小马过河》的金名片,有了最初的出处,有了史料依据!这是重要的史实,也是正本清源。

“我们是做了件非常有意义的事儿?”

“无法用言语表达我的心情!”

“《中国儿童报》两位编辑太敬业了,他们就是活雷锋!”

他们互通电话,喜极而泣、语无伦次。这才发现,两位编辑的大名还不是特别清楚,只是“韩老师、孙老师”地叫。

孙笑有着银铃般的笑声,听得出是一位年轻的女孩子。“我们很乐意促成这件事。”她说,《小马过河》是小时候妈妈经常讲的故事,她也是第一次知道,这篇文章最早登在自家报纸上。“能刊登这么优秀的文章也是我们报纸的荣幸呢!”

电话那边,韩方斌温文尔雅。接到求助热线后,他和孙笑二人分工查找数据库,一期期找,足足找了两天。

“《中国儿童报》对当年留存的报纸都做了影印版,图片质量都还可以,你们不用担忧。”还没开问,他把我们的忧虑都解了。“报纸原件在仓库,保存得很好。”

“瑞安是一座具有深厚文化底蕴的寓言之城。”韩方斌说,虽然《新少年报》改名为《中国儿童报》了,但是一直有版面留给儿童文学作家,以前《新少年报》和彭文席老师结缘,期待以后《中国儿童报》和瑞安的寓言作家、儿童文学作家再续情谊。

他说得很真挚,记者一字不差记下来了。借此期报纸版面,转达给瑞安深爱寓言的作家们。

[记者手记]

《小马过溪》,回家了

其实,对纸媒人来说,查询一份旧报是常有之事。日常工作中,常有读者来寻找某个年月的报纸,他们往往记不清具体日期,我的同事们也会热心地到库存处一期期认真翻找,找到为止。报纸作为历史见证,是读者的念想和慰藉,也是广大读者和报社的一份亲缘。

陈运军说,“一篇名文,影响几代人;澄清历史,温暖一家人”,一定要把这些细节留存历史,这也是记者将此事详细写下来的原因。韩方斌说,“小马过了河,现在也顺利回了家”,多么温暖的媒体人,雷锋可能就是这样子。

我们从来没想到,自己能和历史名文名人等结缘。也许,一切是冥冥注定。当我们的脚步到了云周彭文席故里,采访到这么多见证人,触摸到旧物件,那份朴素的情感便涌上心头。托付我们寻找《小马过溪》原件,是彭文席老师心愿吧?想对他说:“彭老师,‘小马’,回家了!”

7月21日下午,中共瑞安市委宣传部、瑞安市文明办、瑞安市融媒体中心联合发公函给中国少年儿童新闻出版总社有限公司,以最大的诚意,发出《小马过溪》扫描件使用申请,第一时间对韩方斌、孙笑、陈运军3位老师致以谢意。

7月22日上午8时8分,瑞安市融媒体中心收到来自《中国儿童报》的高清影像邮件。

此文此刊,献给我们瑞安寓言作家——彭文席。

说明:

为《小马过溪》绘制3幅漫画的,是我国著名导演、编剧、画家 特伟(1915-2010)。他执导中国第一部水墨动画片短片《小蝌蚪找妈妈》,受到全球小朋友喜爱,该片获第一届大众电影百花奖最佳美术奖。

相关链接:《新少年报》,1946年2月创办于上海,1956年3月迁至北京,1986年4月更名为《中国儿童报》,现由共青团中央主管,中国少年儿童新闻出版总社有限公司主办。