前些日子,午后散步路经汀川河时,隔河发现一座颇有些年代的老宅,终于近距离得见真容。

青砖门台,围墙斑驳,墙上挂有“瑞安市文物保护点 张宅上五房大院”字样的牌子。踏入院中,顿觉豁然开朗,首先映入眼帘的便是一排七间二层正屋,院子宽绰疏朗,颇有气势。

我这位不速之客惊扰了趴在屋檐下阶前头休息的黑嘴黄犬,它站立起来朝我龇牙咧嘴,狂吠不止,摆出一副要干架的样子,遭旁边的妇人呵斥后便不出声了。其老伴张伯伯闻声从屋内出来,随手拉了把椅子,与我攀谈起来。

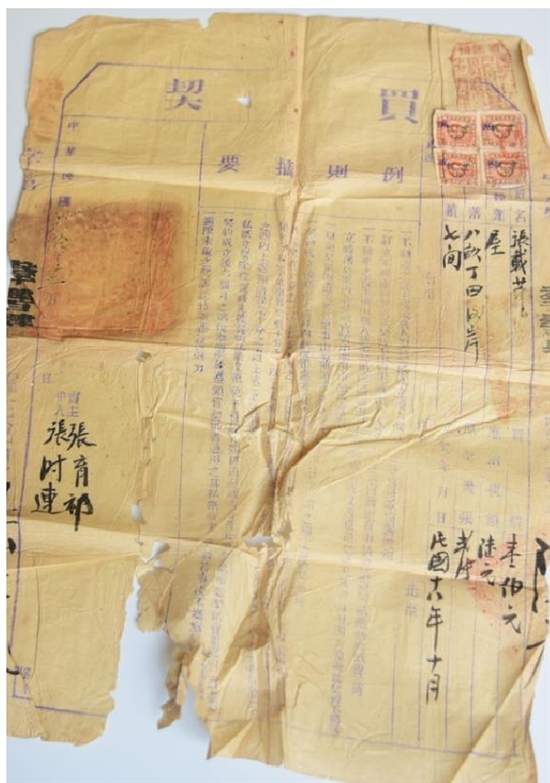

张伯伯名叫张银弟,住在老宅正间,现年75岁。这座老宅据说建于清代道光年间(另说是嘉庆年间),算起来应该有180多年的历史,历经八九代人,房子最早的主人好像叫张学敏。张银弟住的房屋并不是祖上传下来的,而是1929年10月其祖父从同村的富户张育祁手中购得,当时花了100块银元。据老人们说,富户后来不知去了哪里,有人猜测是去海外谋生了。老宅最多时住了三四十户人家,现在仅居住两三户。如今,老宅巍巍,门前已不知走过了多少人,又攒下了哪些动人故事。关于老宅的来历,以及老宅原主人,还是一团待解的谜,有待我慢慢梳理。

这座老宅是一座两进院落,坐北朝南,占地面积达1400多平方米,属砖木结构合院式建筑。从依稀可见雕梁画栋的痕迹中,能感觉得出老宅当年的辉煌和气势,门台、楼阁飞檐翘角,雕梁画栋,特别让人赞叹的是第二进院落中的走马楼,呈“回”字结构,廊道四周贯通,楼阁相连,上通下达,颇具气势。在二楼廊道凭栏远眺,目之所及皆是风景。由下往上看,胸中有丘壑,坐井能观天,捕捉日月星辰,洞悉风云变幻。

由于年久失修和风雨侵蚀,厢房已有多处倾塌,屋顶破漏,瓦片剥落,而残存的檐角倔强地向天空张望,透着一股沧桑的意境。听老人说,1958年至1960年,老房子曾被当时第八大队(汀八村的前身)征用为公社食堂,可以想像当时一村人涌到堂屋吃集体食堂的壮观场面,墙上还留有当年用于记账的黑板痕迹。2000年以来,又租给人居住、当过仓库,房屋遭受了一定程度的破坏,精美窗花被人挖走了,柱脚旁边两对石箱被盗……院内杂草葳蕤,旧檐腐朽坍塌,参差不齐,假如没有系统性的保护,再过些许年,不敢想老宅将是如何模样。

张伯伯很健谈,说夫妻俩都已退休,平时不在这儿住,只有白天偶尔会到这里休息,门前没有车水马龙的喧闹,清静得很。张伯伯早年曾在部队服役,后来当过村干部,做过生意,老伴当过畜牧兽医员,一儿两女,生活无忧。张伯伯算是上世纪70年代末最先尝到改革开放甜头的一批人,曾走南闯北,养过蜜蜂,做过废铜买卖、塑料交易,等等。在江苏做生意时,他学到了塑料成品的加工手艺,1989年创办了莘塍塑料刀条厂,成为当时塑料刀条生产的行家里手,当年的一套生产机器至今还在老宅里静静摆放着。

说到此处,老人眼里分明写满了故事。他的创业历程可谓咱温州人闯荡世界的缩影。得知我是街道管宣传的,突然两眼一亮,问:“那你懂乐器吗?”我笑称不懂。老人赶紧从里屋拿出二胡,说让我听听怎么样。他调好了弦,试了试音,然后娴熟地拉了一曲《十五的月亮》。二胡声悠扬又细长,像一条条长长的线,似乎将我的思绪拉到了过去,仿佛诉说老宅所历经的沧桑。我和老人互留了联系方式,我说以后还会常来拜访的。

留住乡土的根,留住那些被时光冷落的老房子,这是许多人的情怀,但是保留,谈何容易!我们既不能“为保护而保护”拖累城市的现代化进程,又不能忽略一些老房子的历史人文价值,所以,如何有所甄别地保护或拆除更新老房子,留住乡愁和记忆,这是摆在人们面前的一道课题。