编者按:2010年11月15日,以瑞安木活字印刷技术为载体的“中国活字印刷术”被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。

站在时间的节点,作为当年申报材料的执笔人、照片提供者及系统研究瑞安木活字印刷技术的民间学者,吴小淮老师应邀回顾结缘梨墨二十载的经历,以飨读者。

■吴小淮 文/图

从2001年见诸报端开始,瑞安木活字印刷技术走过的这二十年,可分为两个阶段:前十年,发现遗产、保护遗产、开发遗产,并将这份遗产推向世界,为国际社会所认可;后十年,加大保护与传承的力度,使活字印刷术继续发扬光大,列入浙江省重点文化标识建设项目。我作为民间人士,参与其中一些工作,并通过个人的田野调查,掌握了这项技术的传承历史,主要技术工艺与特点,传承人与传承队伍的第一手翔实资料等,并出版了学术著作和摄影画册,为这项非物质文化遗产获得国际上的承认,做了力所能及的工作,倍感荣幸。

缘起2002

接受主持策划和设立展示馆任务

2001年,《瑞安日报》这则新闻惊动了新华社,新华社播发了一则消息:“我国宋代发明的一字一模的木刻活字印刷术经过近千年的历史沧桑,并未绝迹,它仍旧以古老的风貌隐匿在瑞安一山旮旯里。一个散发着墨香的小作坊,原汁原味地保存着其原始的韵味。”

此后,国内权威报刊、电视台、电台、互联网的报道接踵而至,瑞安市领导高度关注,批示当时的市风景旅游管理局(下同)负责在木活字印刷这项技艺的集中传承地——平阳坑镇东源村建立展示馆。

2002年6月,经营一家广告策划公司的我,接受了主持策划和设立展示馆的任务。我在高兴之余,感到责任重大,马上开始前期调查和馆址物色工作。

2002年9月30日,我提交了《关于开发“中国活字印刷文化村——东源村”的可行性分析报告》,从保护和传承中国古老的活字印刷术发明应用,集旅游、传统技艺保护、历史文化弘扬及经济发展为一体,使木活字印刷技术的当代传承成为瑞安这座历史文化名城一处亮点、全球活字印刷术基地等几个方面作了分析论述,得到了有关部门认可。

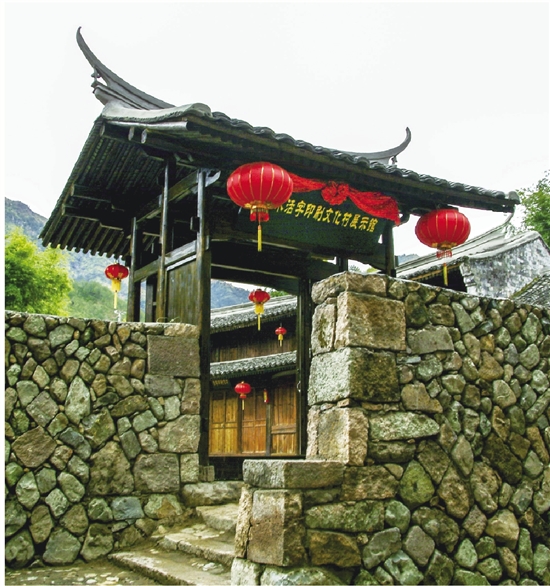

经过市风景旅游管理局和平阳坑镇人民政府耐心细致的思想工作,传承木活字印刷技艺的王氏家族二房12户人家出让了他们有着两三百年历史的祖屋,作为木活字印刷展示馆的馆址。

2003年10月下旬,我带领由本地工匠组成的施工队进场。

当时的情况是,原住户大都已搬到外面新房居住,院内荒芜,蔓草丛生,围墙残缺大半,建筑年久失修,除北厢房以外,几成倾斜、坍塌、颓败之态,修缮难度非常大,而且工期很紧。

从倾斜房屋的矫正到各种建筑材料的添置,我们本着修旧如旧的原则,就地取材、原貌恢复,最后仅用了50天的时间,完成了这座大院的修缮和布展工程。值得一提的是,修缮工作得到许多村民的帮助,比如,修缮需要大量的木料更换,村里的妇女纷纷过来帮忙削掉木料表面的树皮,为我们节省了不少时间。

2004年元旦,古色古香的“中国木活字印刷文化村展示馆”挂牌开放。2017年新馆建成并完成布展,老馆再一次做全面修缮提升,开辟体验实践场所的用途,这座王氏家族二房大院,一直见证了东源木活字印刷技术的发现、传播到跻身于世界非物质文化遗产名录这十余年的全过程。

寻访10余载

厘清木活字印刷传承“前世今生”

虽然我已完成了木活字印刷展示馆的任务,却对这项传统技艺起了追根刨底的兴趣。

以平阳坑镇东源村为主的瑞安木活字印刷工匠们是以修辑宗谱传承这项手艺的,他们被称之为“谱师”,平时都是到各地宗族祠堂上门修谱。为了取得他们传承这项技艺的第一手文字和照片资料,我依照“田野调查”这一人类学、社会学、民族学等学科研究的基本方法,拿着筹备布展时13名参加座谈会的人员名单,循着他们修谱的足迹,逐一到实地采访。

这样持之以恒好多年,累计驱车一万多公里,走遍浙南闽北地区,先后到百多个地方采访,手中的谱师名单从十几人慢慢累积至百多位,共拍摄了数万张照片,获得了大量第一手调查文字资料,摸清了这支传承队伍的基本家底。

木活字印刷技术为什么能在瑞安以平阳坑镇东源村为主要集中地传承下来?我从严谨的学术角度,正本清源,从印刷史、移民史、宗族史、谱牒学等方面梳理大的历史背景,再回到本课题,从东源村查阅王氏家族的宗谱入手,找出其元代居住在福建安溪的先祖修辑宗谱的记载,之后这个家族迁徙至平阳,清乾隆元年,一支后裔王应忠带着五个儿子迁徙至东源落脚的历史。又找到清代王氏族人以木活字印宗谱祖传手艺勤劳致富的文字记载,再结合一百多年来,查有实据用木活字印刷的宗谱实物,实证了传承历史的依据,绘制了一目了然的传承世系图。

在历史流变的过程中,木活字印宗谱技艺随着联姻和邻里关系,从东源王氏家族又逐步授艺于外姓、外村甚至外县人,在一些外姓家族中也传承了数代,我顺藤摸瓜,以严实的史料和实物为证据,也厘清了看似枝藤盘缠的瑞安木活字印刷技术传承历史和师承关系。

履约12年

见证保护传承的斐然成果

2008年的北京奥运会开幕式上,一段长达6分45秒的木活字表演,让世界数亿观众大开眼界,也让瑞安木活字印刷技术名声大振。

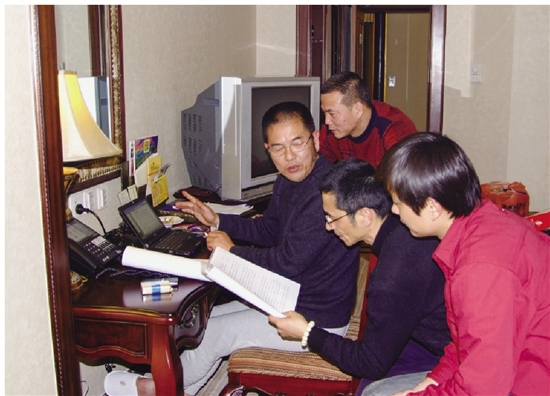

2009年1月,我接到为文化部起草“中国活字印刷术”申报联合国教科文组织“急需保护的非物质文化遗产名录”文件的任务,与瑞安市有关部门组成的工作小组赴北京,接受文化部非遗司和专家委员会的会审。在专家委员会的指导下,我们完成了申报文件初步提交的任务。回来后,我的工作还远远没有结束,从2009年到2010年10月份,不断接到文化部转来联合国教科文组织对申报文本具体的修改要求,在有关部门的指导下,我逐一修改补充,并转发非遗部门呈交。

2010年11月15日,以瑞安木活字印刷技术为载体的“中国活字印刷术”列入“急需保护的非物质文化遗产目录”后,瑞安市委市政府和有关部门出台了一系列保护和传承的政策与措施,我积极参与有关部门组织的活动,在展示馆为观众讲解,上网络直播及接受各种电视、报刊的访谈等,继续为这项非物质文化遗产做一些力所能及的工作。

2018年,中国非物质文化遗产保护中心对入选非遗名录的“中国活字印刷术”组织数字化采集工作。我受聘为中国活字印刷术学术专员,全程配合参与这项工作,并将自己积攒的数十个G的文字和图像资料,无偿提供给中国非物质文化遗产数字博物馆。

经过十余年的努力,我并先后发表了《瑞安木活字印刷技术传承历史考》《瑞安木活字印刷传承与历史记载的技艺异同考》《从木活字印刷看非遗传承的人文精神》《瑞安木活字印刷捡字口诀》等学术论文,出版了浙江省非物质文化遗产代表作丛书《木活字印刷技术》和《梨墨春秋——瑞安木活字印刷影像志》两本专著;摄影组照《木活字印宗谱》获得联合国教科文组织主办的国际民俗摄影人类贡献奖文体游艺类文献奖,并收入《人类的记忆》一书;摄影组照《梨墨春秋》获得由中国非物质文化遗产保护中心、中国艺术研究院主办的“我们的精神家园·2011年度非遗摄影大展”银奖。