■吴小淮 文/图

翻开浙南闽北各地各年代的宗谱,扉页几乎都有“瑞安平阳坑东岙(东源)村×××梓辑”的落款。“梓辑”是东源木活字印宗谱工匠对修谱全部程序的概括性称谓,明清以来,江浙、福建一带盛行修谱,由此,专事宗谱梓辑的谱师成为民间职业。

谱师,即修谱师。旧时,他们担着数十斤字盘,走村过寨入祠堂,之后梓辑食宿,都在祠堂,少则数月,多至半年。

盛世修谱。据统计,现在瑞安有谱师120余人,他们默默耕耘着二尺字盘,用祖宗留下的这份手艺,守护着中国活字印刷术这份人类宝贵的非物质文化遗产。

木活字印刷与瑞安王氏

瑞安木活字印刷技术以平阳坑镇东源村的王氏家族传承为集中地,历史可以追溯至元朝初年,距今已有近八百年历史。据东源《王氏宗谱》记载,当时在福建安溪的第十一代先祖王法懋精通宗谱的谱学和编纂,以当时开始流行的木活字到各地宗族编印宗谱,以此技艺获得丰厚的收入。

明朝天启六七年间,王法懋的一支后裔从福建安溪迁徒到浙江平阳翔源。清乾隆元年(1736年),迁徙翔源的第四代族人王应忠看中了依山傍水、适宜大家族生存发展的瑞安平阳坑,于是除留长子在翔源外,率五个儿子迁居到现在的东源村安定下来,木活字印刷技术也随着家族的迁徙在瑞安扎下了根。

它依靠家族、家庭的纽带,或父子传承,或同姓房族带徒传授。在历史流变的过程中,东源王氏家族还将这项木活字印刷技术随联姻和邻里关系,逐步授艺于外姓、外村甚至外县人,形成了一支以木活字编印宗谱的工匠队伍。

瑞安木活字印刷术的传承,维系于中国谱牒文化的传统,与民间寻根问祖的宗族情结紧密相关,所以明清以来盛行修谱。现代,无论是在乡族众,还是海外华侨和在全国各地经商、办企业的温州人,传统的宗族观念仍十分强烈。朱熹说:“三世不修谱,当以不孝论。”以孝为本的儒家思想,深深扎根在温州民间,一般每隔二三十年,每个宗族都要续修宗谱一次,此即所谓“千丁之族未尝散处,千年之谱丝毫不断”。而这一独特的地方传统,也是木活字印刷技术在瑞安一枝独秀的市场条件。

拜师学艺与谱师技能

旧时东源谱师大都是些不入仕的读书人,现代谱师们则大都没读过几年书,是地道的农民,因为祖传的手艺,让他们在十几岁少年时即操起了修谱的行当。

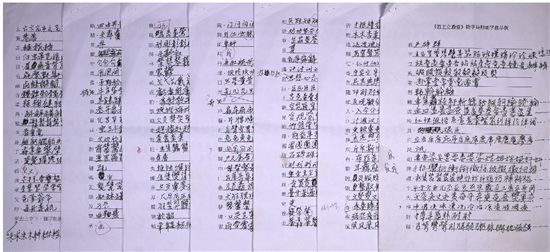

瑞安木活字印刷技术严格遵循古法,工艺十分考究,有刻字、捡字、印刷、分谱、折页、理谱、装线等二十多道工序。新徒入行,师徒行过见面礼,师傅首先口授入行三心:留心、小心、坚心。然后教授识读繁体字,背诵捡字诗,小学书法,写反体字,练刻工。基础扎实了,师傅授以全套读旧谱、识支系、排行次、开丁(采访)、誊清(理稿)、捡字排版、刷印及装订工夫。此外,还要练就熟记天干地支、甲子纪年、公历与阴历及年号对应的本领,认读古人冷僻字、假借字、异体字和避讳所使用的借代字,学习古文语法,宗谱的体例格式。

学有所成的谱师们,大多熟悉姓氏起源和宗族流变,能熟练在错综复杂的宗族支派繁衍中,准确接续新的谱系,有的还能撰写谱序谱文,知晓一些历史典故和天文地理,并主持掌握祭祀祭仪。

旧时“开局祠庭”,就是指宣布修谱的时候,宗族和谱师要在祠堂中摆开“谱局”,谱师们带上木活字印刷整套家伙,再带上生活用品,到祠堂安顿妥当,开始日夜赶工修谱。

按照古制习俗,谱师不能住在修谱宗族的族人家里,只能吃住在年代久远的小祠堂或无人居住民房里,一盏灯,一台电风扇或取暖器,伴随着他们度过酷暑与寒冬的日日夜夜。

每宗业务视宗族人丁(即载入宗谱的人数)多少(小姓数百、一两千丁,大姓一两万丁)决定工作时间,少则两三个月,多则半年一载。报酬按入谱的人丁数计算,在开丁(采访)时跟着负责修谱的族人挨家挨户收取,遇到经济宽裕人家,能够包得“利市”,类似赞助性质,一般与宗族按规矩分得一小头作奖金。

敬遵祖训和薪火传承

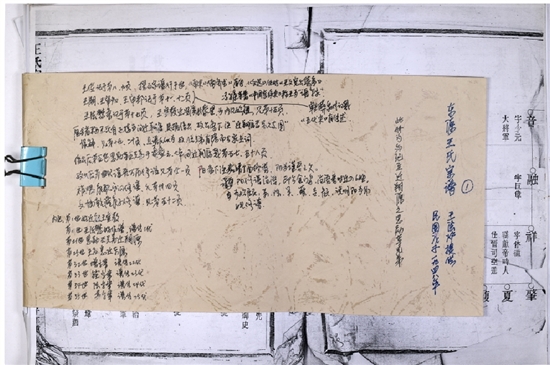

《王氏宗谱》邑庠生王宝忠的条目下有一段121字的自记,叙述了他们三兄弟继承父亲传下来的修谱手艺,成家不分灶,从清代咸丰到民国初年,以木活字印刷修辑宗谱勤劳致富的感人故事。他在自记最后寄语宗族后辈:“谱竣,略志数语,表吾父兄前后苦心,以示后昆不忘云!”

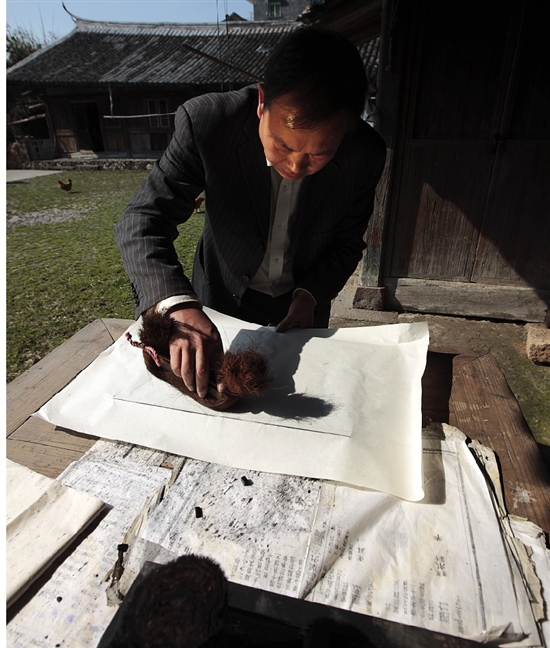

王钏巧是东源村王氏家族六房第23代木活字印刷的传人。1973年,他初中毕业谋得了一份代课教师的工作,家族一位长辈找到他说:“你去教书一个月只有20多元钱,我们家族有祖传的修谱手艺,你不如去学修谱,到宗族祠堂,人家喊你‘先生’,能吃上白米饭。”就这么一句“能吃上白米饭”的诱惑,王钏巧就跟堂兄王铨合,从学刻木活字开始,学得全套木活字印宗谱的手艺,两年后开始单独承接修辑宗谱的业务。他结婚后,又从妻子的爷爷那里传得“纸马”雕版的雕刻技艺,现在,他是木活字印刷和雕版印刷的“双料”浙江省级代表性传承人。

一生只干一件事。五十年的坚守,曾经英俊挺拔的小青年步入了晚年,一刀一刀地刻字,一版一版地排版印刷,日复一日的伏案工作,让他的背直不起来了,手上全是刻刀划破的伤痕。他26岁那年花了6000元盖起两间二层楼房,现在,又把它翻建成三层小楼房,取名“梨墨斋”,作为他的工作室。近年来,他忙于接待各地的访客,长年义务参加各种木活字印刷文化的推荐展示和技艺传授活动。

从上世纪七八十年代开始,东源村王氏家族和一批外姓家族年轻人纷纷加入了木活字印宗谱的队伍,成为这项技艺的中坚力量,其中包括国家级的木活字印刷代表性传承人林初寅,浙江省级传承人王钏巧、王志仁、吴魁兆,温州市级传承人王海秋,瑞安市级传承人王超华、潘礼洁、潘朝良、王超希、王川锐、余节安、王志新、王腾国、王法鎏等。

秉持着继承祖业、掌握一技之长的朴素想法,王其回、陈思东、王法崇、王钏亲、吴淑媚、潘燕翔、叶信锭、叶信阳等一批年轻人接续而上,成为东源木活字印刷技术的后继力量,给这项宝贵的非物质文化遗产带来了蓬勃生机。