【人物名片】

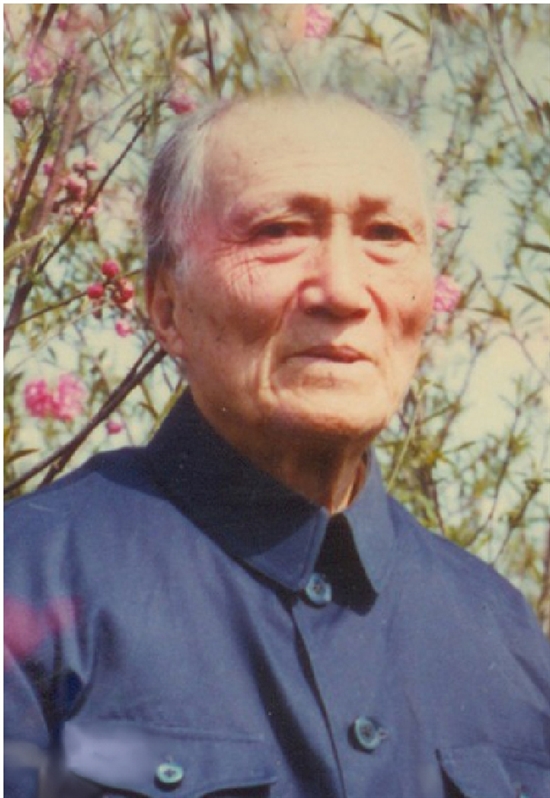

戴家祥(1906年—1998年),著名历史学家、古文字学家、经学家,字幼和,瑞安人,1925年瑞安中学旧制毕业。1926年考取清华大学国学研究院,师从王国维学习治经学和古文字学。1929年任广州中山大学副教授,1934年任南开大学经济研究所研究员。1937年回到浙江,任台州中学教员。1945年任英士大学副教授。1951年任华东师范大学中文系教授,次年转入历史系。1956年加入中国民主同盟,1986年加入中国共产党。1998年5月30日病逝于上海。

■夏海豹/文

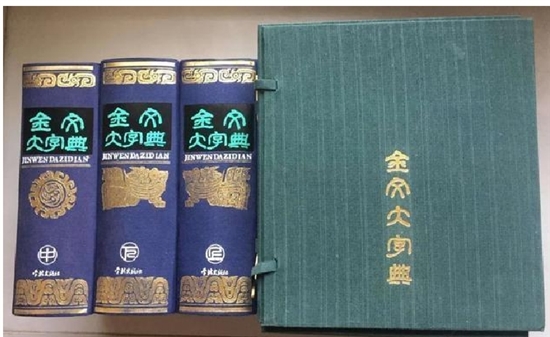

他在古文字学尤其是金文研究上的学术造诣、地位及贡献很高,被誉为“金文研究第一人”;他治学严谨、为人谦逊,与数学家苏步青、戏曲研究家王季思、考古学家夏鼐等温州近代以来出现的全国性大家比肩而立。他就是著名的历史学家、古文字学家、经学家,《金文大字典》主编戴家祥。

年少在玉海楼苦读

考上清华师从王国维

戴家祥出生于1906年(清光绪32年)3月28日,字幼和,瑞安鲍田人。他本姓周,父亲是一个贫民,长年以在海涂中捉虾蟹为生,在他出生前亡故。由于家庭贫困,被沿街乞讨的母亲以35元钱卖给今温州瓯海区梧埏镇南一村的戴家。1920年秋季,14岁的戴家祥,在同乡小伙伴王季思的鼓励下,以英语优势,被教会学校温州艺文中学录取,后来又被瑞安县立中学(今瑞安中学)录取为走读生。

戴家与瑞安孙家有亲眷关系,大儒孙诒让为戴家祥的姨公,因此在瑞中读书时,戴家祥便和王季思及姐夫诸叔琳等3人一起借住在孙家,得以走进孙家的“玉海楼”,有机会读到孙诒让的遗著。戴家祥常听人讲起姨公孙诒让的读书故事和治学方法,这对他后来的治学产生了很大的影响。一年后,诸、王二人毕业回乡,戴家祥一个人似乎不好意思再在孙家住下去,后来无意中碰到一位在瑞中任教的林铸(涤夫)先生,结成忘年之交。林先生主动把他接到龙首桥自己的家中,并把他介绍给自己的表娘舅陈琮(燕甫)做受业弟子。陈老师是个“奇怪”的知识分子,在科举时代是个廪生,深爱天文、数学,由于生平嫉恶如仇,失业在家,精神上感到苦闷。当时人们打趣说:“林涤夫爱才如命,陈燕甫嫉恶如仇,戴家祥思贤若渴”。戴家祥在陈老师门下四年,通读了《文心雕龙》《史通》《文史通义》《论衡》等,为他奠定了深厚的国文基础。

上世纪20年代,清华大学有当时全国一流的教授,如王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任、李济、梁漱溟等,群才荟萃,是全国学人向往的地方。1925年,清华大学开办国学研究院。1926年,戴家祥通过层层考核,终被录取。开学前夕,戴家祥向国学大师王国维谈了研学古文字的愿望,被收为弟子,成为王国维的最后一个关门弟子。在师从王国维期间,王国维曾对他说:“你对学问能探其深奥,不畏艰辛,将来定有出息。尤其是搞古文字,非锲而不舍不能成正果。”随后几十年,他虽然生活颠沛流离,但都不曾忘怀自己所钟爱的古文字。

长年生活颠沛流离

坚持金文研究不辍

1928年,戴家祥离开了清华大学,到中山大学任副教授。这时陈寅恪便对他有很高评价,曾三次向容庚、傅斯年力荐,称戴家祥“自幼即传渠文字学研究之习,后又从王公游,所得益深” 。1934年任南开大学经济研究所研究员,时值一二·九运动,他在学校主讲《明末清初学术代表人物》《中国历史上的学生运动》,借历史课激励学生的爱国抗争精神。”他的课,常让学生感动得流泪。

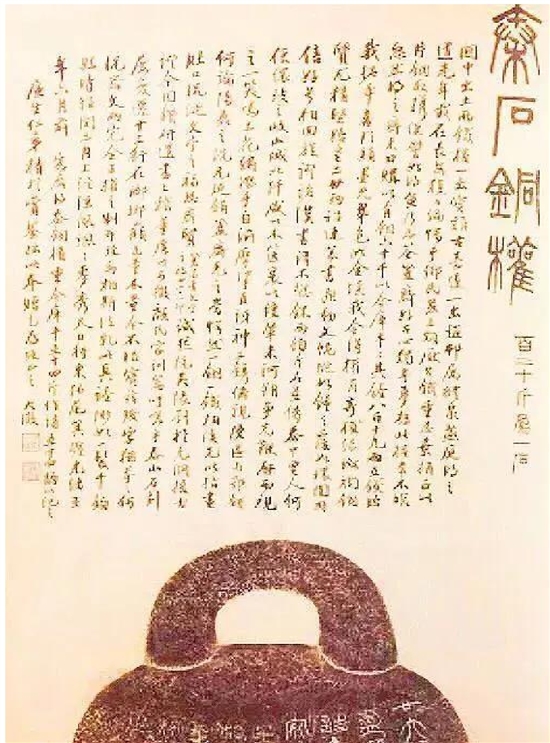

1937年抗日战争开始,戴家祥离开南开大学,来到台州中学任教。战乱颠沛中,许多资料、卡片、拓片、著作原稿大多失落,已不再具备学术研究条件。1945年,戴家祥任英士大学副教授。1951年上海筹建华东师范大学,戴家祥被聘为中文系、历史系教授,主讲《历史文选》《中国通史》等课。有了较安定的生活条件,他便一门心思投入金文研究,四处搜寻一切能见到的青铜器,仔细考证上面的铭文,他心中酝酿着编著一本《金文大字典》的计划,又积聚了很多金文、甲骨文卡片。但是,此书的编纂历程也和他此后的人生一样曲折。1957年,戴家祥被错划为“右派分子”,下放华东师大图书馆为资料员和清洁工,《金文大字典》编纂被迫中止。1961年宣布“摘帽”,“文革”时又挨批斗,数十年积累的资料、手稿及金文、甲骨文卡片被毁。

古稀之年带病工作

高龄编《金文大字典》

1978年,戴家祥的冤案得到平反,立即重启《金文大字典》旧梦,这时他已是70多岁的老人,却仍带病坚守着,还带了两个研究生。他日以夜继地抢时间,终于使《金文大字典》在1995年1月由上海学林出版社出版,全书计5680页,共收录2000多个字头的数万拓片,集历史上金文之大成,远超历代同类字典收集的字量。这部皇皇巨著从筹备到出版,先后经历了足足十六年时间,被著名学者王元化称为“具有划时代意义的巨著”。苏渊雷先生曾经说过,戴家祥先生的刚毅性格是他在人生经历中磨炼出来的,是一般学者所不具备的。他从1926年入清华研究院以来,就对金文研究充满兴趣,直至90虚岁那年完成出版《金文大字典》,其精神就像西天取经的玄奘一般勤勤恳恳而默默无闻,无愧于“金文研究第一人”的称号。

戴家祥对家乡瑞安的情愫,对瑞中的情结也很深。他从没忘记自己早年在瑞安中学读书时,是林涤夫先生将他引荐给陈燕甫老师,做了陈老师的受业弟子。1997年,他给陈燕甫的外孙、上海华东理工大学应用化学系教授鲍景旦的信中这样写道:“我所以能考取清华国学研究院,是你外公一手栽培的,而我能够走进你外公的门下,得力于林涤夫先生,我想在有生之年为涤夫先生留一点纪念……”为此,戴家祥在人生即将谢幕的时候,将平生积蓄的10万元捐献给母校瑞安中学,以恩师林涤夫的名义设立帮困基金会,感谢恩师当年的培养之恩。

扫一扫,看图文