■林云江/文

他幼承家学,喜爱读书,16岁考入浙江大学农学院;他积极投身抗日救亡运动,参与并发起筹建“瑞安战时青年救国服务团”;他从事农业生物教学与科研40多年,其在文成推广种植的蕉藕,在连年饥荒的年头挽救了不少人的生命。他就是瑞安市教界耆宿许世铮。

幼承家学

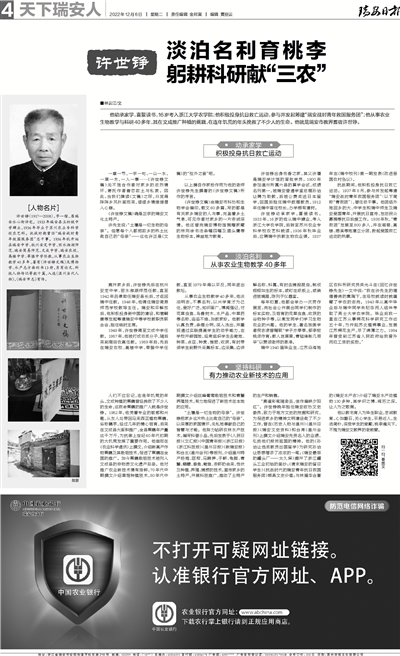

积极投身抗日救亡运动

一章一节,一字一句,一山一水,一草一木,一人一事……《许世铮文稿》无不饱含作者对家乡的浓烈情怀,寄托作者眷恋故土与私衷。因此,当我们捧读《文稿》之际,只觉得阵阵乡风扑面而来,缕缕乡情缓缓潜入心扉。

《许世铮文稿》确是正宗的瑞安文化土特产。

许先生说:“土壤是一切生物的母亲”。但愿每个人都把故乡的热土比做自己的“母亲”——这也许正是《文稿》的“弦外之音”吧。

……

以上摘自作家杨作雨为他的老师许世铮先生撰著的《许世铮文稿》所作的序言。

《许世铮文稿》由瑞安市科协和生物学会编印,载文60多篇,写的都是有关家乡瑞安的人与事,充盈着乡土气息,可见作者对家乡的一片赤诚深情。他还曾向瑞安博物馆捐赠家藏的林则徐书法条幅四幅及猫头鹰等生物标本,裨益地方教育。

许世铮出身书香之家,其父许藩是瑞安学计馆的首批学员, 1900年参加温州所属六县的算学会试,成绩名列第一,被瑞安普通学堂总理孙诒让聘为助教,后被公费派送日本留学,回国后担任瑞中数理教员,1912年任瑞中首任校长,办学颇有建树。

许世铮幼承家学,喜爱读书。1933年,16岁的他从瑞中肄业,考入浙江大学农学院,后转至苏州农业专科学校农艺科就读,1936年秋毕业后,应聘瑞中执教生物农业课。1937年在《瑞中校刊》第一期发表《改进吾国农村刍议》。

抗战期间,他积极投身抗日救亡运动。1937年8月,参与并发起筹建“瑞安战时青年救国服务团”(以下简称“青救团”),曾任总干事。他团结外地回乡的大、中学生和瑞中师生及瑞安爱国青年,开展抗日宣传,发动民众募捐等抗日后援工作。1938年秋,“青救团”发展至800多人,并在阁巷、高楼、珊溪等地建立分团,掀起爱国救亡运动的热潮。

淡泊名利

从事农业生物教学40多年

离开家乡后,许世铮先后在杭州安定中学、丽水湘湖师范任教,直至1942年吕律卸任瑞安县长后,才返回瑞中任教。1946年,他调任瑞安简易师范学校教导主任。瑞安和平解放后,他积极投身新中国的建设,和管嗣康等发起筹建瑞安中等学校教职员联合会,担任临时主席。

1949年,许世铮调至文成中学任教。1957年,他被打成右派分子,随后来到南田农高任教。1959年后,先后在瑞安农校、高楼中学、莘塍中学任教,直至1979年得以平反,同年退出教坛。

从事农业生物教学40多年,他淡泊明志,不慕名利,以兴学育才为己任,爱好广泛,知识面广,博闻强记,对花草虫鱼、鸟兽树木、水产品、中草药等名称,滔滔不绝,如数家珍。他教学认真负责,条理分明,深入浅出,并重视通过实践提高学生的动手能力,在学校开辟园地,经常组织学生去锄地、种菜、点豆、种麦、施肥、收获,有时带领学生到野外采集标本,边采集,边讲解名称、科属,有时去捕捉昆虫,制成栩栩如生的标本,或钉在纸板上,或装进玻璃里,陈列于仪器室。

每年初夏,他都会举办一次劳作展览,向社会公开展出同学们制作的标本实物,及培育的花草虫鱼、收获的谷物种子等,以激发同学们学习生物农业的兴趣。他的学生、著名旅美学者倪志凌曾赠联“学子亦莘莘,郁李秾桃须作育;教人岂草草,青毡绛帐几艰辛”以赞颂老师的恩泽。

瑞中1940届毕业生、江苏沿海地区农科所研究员洪光斗在《回忆许世铮先生》一文中说:“我在许先生的循循善诱的熏陶下,在母校就读时就蕴藏了学农的志向。1943年从高中毕业后与瑞中同学朱杞华两人结伴考取了英士大学农学院。毕业后我一直在江苏从事棉花科学研究工作近五十年,为开拓苏北植棉事业,发展江苏棉花生产,尽了绵薄之力。1984年曾受到江苏省人民政府给我晋升两级工资的奖励。”

坚持科研

有力推动农业新技术的应用

人们不应忘记,在连年饥荒的年头,文成种植的蕉藕曾经挽救了不少人的生命,这救命蕉藕的推广人就是许世铮。1952年,他凭着专业的敏感和兴趣,从友人处带回马来西亚植物蕉藕,俗称藕芋,经过几年的精心培育,后来在文成县大面积推广,全县蕉藕年产量达千万斤,为抗御上世纪60年代初期的大饥荒发挥了重要作用。他继而在《农业科学通讯》上撰文,介绍新高产作物蕉藕及其栽培技术,促进了蕉藕在全国的推广。如今蕉藕栽培技术被列入文成县的非物质文化遗产目录。他对推广农业新技术情有独钟,70年代中期撰文介绍草菇种植技术,80年代中期撰文介绍巨峰葡萄栽培技术和青蟹养殖技术,有力地促进了新技术在本地的应用。

“土壤是一切生物的母亲”。许世铮把家乡这片热土比做自己的“母亲”,以深厚的家国情怀,无私地奉献自己的智慧与才能。他努力钻研农林水产技术,编写科普小品,先后发表于《人民日报》《文汇报》《中国青年报》《浙江日报》《浙江科技报》《温州日报》《新瑞安报》和台北《温州会刊》等报刊,介绍温州特产杨梅、瓯柑、马蹄笋、子鲚、龟脚、青蟹、蝤蠓、香鱼、鲥鱼、赤虾的由来、性状及种植、养殖、捕捞的技术,宣传家乡的土特产,开展科技推广,推动了土特产的生产和销售。

“莫道彩笔随老去,佳作偏映夕阳红”。许世铮晚年担任瑞安政协文史委员,致力于地方文史的挖掘和研究,为促进家乡的精神文明建设做了不少工作,曾在《历史人物与温州》《温州日报》《瑞安文史资料》和台湾《温州会刊》上撰文介绍瑞安先贤名人的业绩,弘扬他们报效祖国的精神。他的《孙诒让选派教员出国留学》为研究孙诒让思想增添了浓浓的一笔;《瑞安最早的罐头厂——太久保》揭开了浙江罐头工业初始的面纱;《清末瑞安的留日学生》《抗战时代的瑞安青年抗日救国服务团》颇具文史价值;与林福华合著的《瑞安水产志》介绍了瑞安水产动植物130多种,其学识之博、阅历之深,让人为之敬佩。

他以教书育人为毕生职业,忠诚教育,心如磐石,关心学生,平易近人,生活简朴,深受学生的爱戴,桃李遍天下,不愧为瑞安文教界的老前辈。

[人物名片]

许世铮(1917—2008),字一楷,居瑞安水心街许宅。1933年瑞安县立初级中学肄业,1936年毕业于苏州农业专科学校农艺科。抗战时期曾任“瑞安战时青年救国服务团”总干事。1936年秋开始在瑞安中学、杭州安定中学、丽水湘湖师范、瑞安简易师范、文成中学、瑞安农校、高楼中学、莘塍中学任教,从事农业生物教学40多年,著有《许世铮文稿》及博物学、水产志方面的书13册,另有论文、科技人物传记等数十篇,入选《温州当代人物》,《瑞安市志》有传。