■夏海豹/文

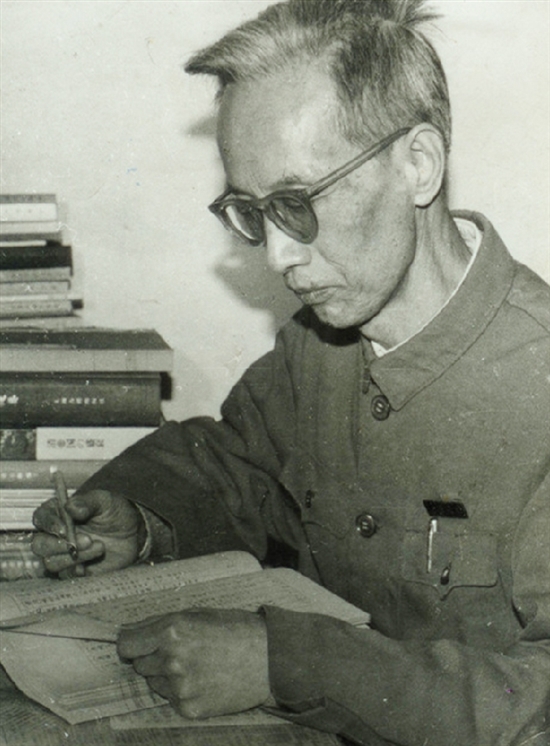

中国历代私家藏书的命运,大抵难逃水火之灾、战乱兵燹、政治禁毁等厄运,能保留下来的寥寥无几。把私家藏书整理后捐献归公,让更多的人使用,这不失为私家藏书的另一种圆满。瑞安的玉海楼也不例外。1947年以后,孙氏后人分批将孙衣言、孙诒让收藏的大部分书籍捐献给浙江大学图书馆、温州市图书馆、浙江省图书馆和北京图书馆。据了解,玉海楼藏书中的手稿本和手校本,大多归浙江大学图书馆收藏,而最早开始整理这批书籍的是孙诒让的外甥、南京大学历史系教授洪焕椿。

深受外公孙诒让的影响

自学成为业界翘楚

晚清时期的瑞安有不少文化望族,洪氏家族与孙、黄、项三家并称为瑞安“四大家族”,但洪氏家族知识群体的术业传承取向却有其独特个性。洪氏肇始祖洪琦出身商贾,清初从安徽宣城、徽州一带南下浙南经营宣纸、徽墨、布匹等生意,后来定居瑞安南门,其后裔则聚居在县城林宅巷、柏树巷、后河街一带,人丁十分兴旺。300多年来,洪氏子孙繁衍,代有知识群体。

孙氏、洪氏两大家族交往密切,孙诒让育有九子二女,长女早夭,次女名瑜,嫁给了洪氏家族的洪锦波。1920年夏,当他们的长子洪焕椿出生时,外公孙诒让已离世十二年,舅父孙延钊提携他在学术道路上成长。在这过程中,孙诒让高深的学术造诣和严谨的治学精神给了他深远的影响。

洪焕椿在瑞安念完小学和初中后,孙延钊便把这位外甥带到温州,让他改在温州中学读书。那时候,孙延钊正担任籀园图书馆馆长,这个图书馆是为纪念孙诒让而创办的。洪焕椿经常到图书馆读教科书以外的书籍,并在舅父的启发下对文史产生了浓厚的兴趣。高中毕业后,洪焕椿非常想到大学深造,无奈战火阻断了他的求学之路。凑巧的是,这时候孙延钊被聘为浙江省立图书馆馆长,就又把他带在身边,让他一边工作一边读书,等待机会再上大学。

洪焕椿在浙江图书馆工作了4年,从普通馆员晋升至研究辅导部主任。这期间,他撰写、发表了数篇读书心得,并通过自己钻研,完成了一部《孙籀公年谱三编合校录》。当时,洪焕椿看了三部有关孙诒让的年谱,觉得都有失实之处,需要做些校订工作。这些校订的稿子从1943年9月2日起,陆续在《前线日报》副刊《图书评论》上刊载,但没有全部刊完。这项工作在提高洪焕椿的独立工作能力以及如何利用文献资料进行考订等方面很有益处,等同于试作了一篇大学文科的毕业论文。1944年,开明书店还出版了一部他撰写的《怎么利用图书馆》一书,该书很畅销,印了一万多册。

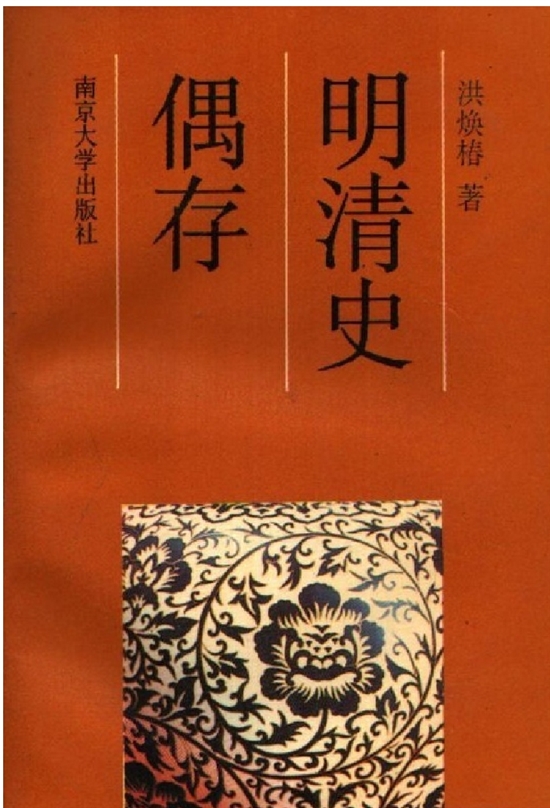

抗日战争胜利之后,洪焕椿在1946年随浙江图书馆从青田南田山迁回杭州。不久,孙延钊在浙江通志馆任总纂,洪焕椿被聘为分纂,两人又在一起从事《浙江通志》的编辑工作。在通志馆工作的大多是年长的学者,这让洪焕椿有了很多学习的机会。洪焕椿后来对身边的人说,在浙江图书馆工作的四年多时间,相当于让他补学了四年的大学文科;在浙江通志馆的三年,实际上是当了三年的文科研究生。此时,洪焕椿学识大长,《杭州地理掌故著述考》《孙诒让先生的生平及学术贡献》《明清浙江之三大书院》等论文颇见他的才华,并为他后来完成《浙江地方志考录》奠定了扎实基础,《浙江地方志考录》成书后经修订为《浙江方志考》,系洪焕椿的代表作。后来,洪焕椿又编写出版了《浙江文献丛考》一书,同时还为纪念其外祖父生平、整理地方文献作出了贡献。正是在孙诒让的影响下,洪焕椿在学术上取得了丰硕的成果,成为一名著名的明清史、方志学和目录学专家。

专注明清史教研

精通江南经济史

1949年5月,杭州解放。这年初冬,洪焕椿应聘到南京金陵女子大学任历史系助教。新中国成立后,洪焕椿抓紧时间系统学习了马克思主义理论,中国通史和新民主主义革命史。1950年秋,开明书店约洪焕椿再写一本《图书馆与文化学习》。他在两个月内就把书稿写成寄出,于1951年6月出版,初版就印了一万五千册。这是他在新中国成立后出版的第一本书。

1952年,全国高等院校实行院系调整,洪焕椿被调整到南京大学历史系工作,从中国古代史助教、讲师做到副教授、教授,一直工作到病逝。在日后的教学、科研中,洪焕椿把工作的重点,从中国古代史逐步转向明清史,先后开过《明清经济史》《明清史史料目录学》《明清农民战争史》等课程。1958年,洪焕椿发表了《关于明代资本主义生产关系的萌芽问题》的论文;1960年,他主编了《中国资本主义萌芽问题讨论集》一书。

20世纪80年代前期,在洪焕椿的努力下,南京大学历史系牵头,围绕着中国资本主义萌芽问题,组织召开了一系列全国性的大型学术讨论会。在广泛学术交流的基础上,他先后主编了《明清资本主义萌芽研究论文集》《中国资本主义萌芽问题论文集》等专业的论文,为推动资本主义萌芽问题的深入讨论作出了巨大贡献。这期间,他自己还对明清的江南社会经济,特别是苏州地区的资本主义萌芽,包括会馆、手工业工匠、市镇发展等一系列问题,进行了详尽细致的研究。

晚年顽强抗击病魔

工作到生命的尽头

“文革”期间,洪焕椿的几个子女都下乡当了知青,他经常教育子女们要珍惜时间,多学点知识,将来能够为国家效力。20世纪80年代初期,正当洪焕椿为夺回被十年“文革”损失的时间而努力工作之际,癌症已悄悄来到他身上。1981年8月13日,洪焕椿第一次做了胃癌切除手术,他的胃被切除4/5。患病期间,洪焕椿就在病榻上一直带病坚持工作,一边挂吊针一边在稿纸上奋笔疾书,最多一天能写5000字,60万字的专著《浙江方志考》就是在医院里定稿的。此外,他还强支着病体上台讲课,一直干到去世,也没有退休。

1982年以来,洪焕椿还完成了《浙江文献丛考》《明清社会与江南经济》《明清苏州农村经济资料》等专著,5年内他带病撰写了300万字的文稿。1986年7月1日,中共南京大学党委作出决定,授予洪焕椿“优秀共产党员”称号;同年9月,国家教委又授予他“全国教育系统劳动模范”称号,洪焕椿的事迹在南京大学引起强烈反响。

1989年4月,身患癌症多年的洪焕椿,凭着顽强的精神,一次次同死亡展开搏斗,在第三次走进手术室之后,病情恶化,病逝在南京,享年70岁。

生命到了这种境界,释放就尤其显得香气浓郁。追寻洪焕椿的人生足迹,我们发现:一位文化大家的出世,既离不开他所处的时代和环境,也离不开个人的天赋和努力。

【人物名片】

洪焕椿(1920年—1989年),瑞安人,1939年瑞安中学初中肄业。南京大学历史系中国古代史研究室主任、教授。毕生从事地方文献、明清史、江南经济史和中国农民战争史的教学和研究工作,著有《五四时期的中国革命运动》《浙江文献丛考》《浙江方志考》《明末农民战争史略》《中华民族杰出人物传》等。