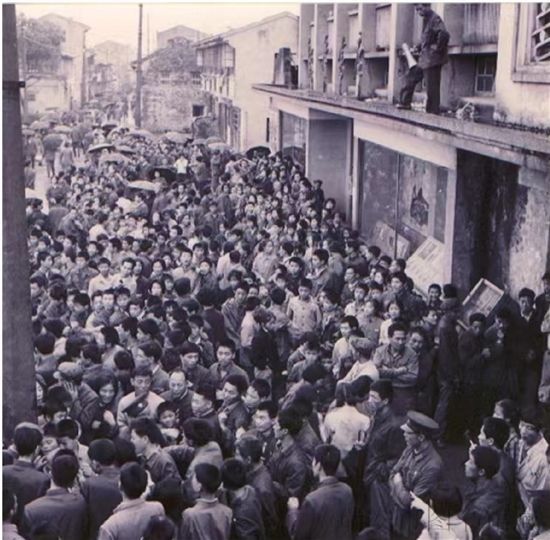

作为一个“小镇做题青年”,在离开大学校园很多年后的今天,乡音未改鬓毛衰回到了当初起步的故乡瑞安。有人给我看著名摄影家刘显佑先生拍摄的一张黑白旧照片:瑞安新华书店前人潮涌。刹那间,我几乎呆住了,时光仿佛凝固了,又仿佛缓缓倒流到1978年。我在那人群中寻找自己,说不定我就在那人群中。不,我一定在人群中。那是我们在连夜排队购买《数理化丛书》,从照片中年轻人的脸上,可以看到如饥似渴追求知识的需求,想通过高考改变命运的欲望。

恢复高考后,有一个说法叫新三届,说的是77、78、79的高考生。曾经有两套书,虐了这三届学生,让他们爱不得恨不得,恨它,却梦寐以求,朝思暮想,一旦得手就手不释卷。这两套书,一套是《数理化丛书》,另外一套是樊映川的《高等数学讲义》。

停止高考的那些年,没有数理化书,当时全国中学教材普遍是《工业基础知识》和《农业基础知识》。一旦恢复高考,我们该如何应试?

1977年,上海科技出版社从苏步青那儿得知要恢复高考,当机立断决定重版1960年出版发行的《数理化自学丛书》。1977年高考前一个月,只来得及重版了一册代数。1978年全部出齐了包括《代数》《物理》《化学》《平面几何》《立体几何》《平面解析几何》《三角》共17册。全国新华书店都出现了抢购潮。印刷厂也是日夜赶印,仍然供不应求。为了买到这套丛书,在新华书店门口出现了全家总动员、连夜排队抢购的壮观场面。我是学文科的,所以我只需购买数学,其他理科生是全家出动,彻夜轮流排好几个队。

《上海出版志》记录了这套《数理化自学丛书》的销量:共发行435万套,合计7395万册。实际上远不止这个数,很多省份向上海借了版型自行印刷。

我们考上大学后,教材奇缺。我的数学书是学校自行编写的油印本。对知识如饥似渴的我,想方设法买到1964年版的樊映川主编的《高等数学讲义》上下册和习题集,是二手书。当时我并不知道这是工科教材,只知道废寝忘食看书做习题。上食堂排队也带着习题思考。有一次做完习题抬头发现天已经黑了,食堂关门了。那时食堂关门就意味着这一夜要饿肚子。

这套书非常适合自学,所以我自己啃完了这套书,并且把书中的难题偏题都做完了。几十年来《高等数学讲义》再版数次,累计印刷千万余册。其编者樊映川先生早已离世,而其著作至今仍伴随着一代代大学生的学习和成长。就像词典一样,现在的高数书,还是在那本基础上修订的。学过的人,都不讲《高等数学讲义》,说起高数只说樊映川。“樊映川”,已经成为一个代表符号。

其实影响那一代人还有一套书:许国璋英语。除此之外,我自学的英语课本,是英语老师给我的上世纪六十年代的旧课本,但是与樊映川高数不同,这几本旧英语书习题没有答案,我自学后,英语老师给我额外改习题。这样,我从迈进大学门时不识ABC的文科生,转换了频道,凭着良好的数学和英语成绩考上了名校经济管理研究生。

一张旧照片让我热泪盈眶,尽管事后通过向刘显佑先生求证,这张照片拍摄的场景并非购买《数理化丛书》,而是早一年1977年毛选第五集发行。谁能想到,时隔一年后,新华书店门前再一次掀起购买书籍的高潮,而且有过之而无不及。正是因为这套丛书带来的影响,许多人的命运由此改变。

新华书店门前人潮涌,那是对知识的渴望。如今新书汗牛充栋,计算机网络更是带来很大的便利,但是人们追求知识的愿望永远不会改变。