■余盛强

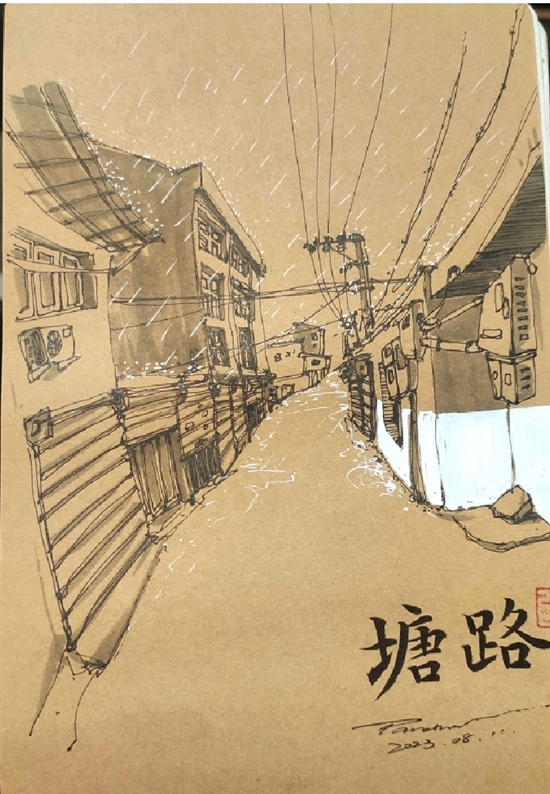

出了巷弄,便是塘路。

秋日阳光透过铅灰色的断云,在塘路两旁破落、爬满青苔的墙体上投下丝丝缕缕、深浅交错的光影。路上行人寥寥,店铺冷冷清清,依然保持了原来的市井气,仿佛时光被定格了一般。我漫不经心地徜徉着,塘路窄窄长长,弯弯曲曲,好似已到尽头,穿过路口,拐过角落,却柳暗花明又一村。

家门口的这条老路,乡亲们亲切地称为“老塘路”。塘路并不宽,仅三四米,勉强够两辆三轮车通行。但它的长度非常惊人,如果在高空俯瞰,犹如一条蜿蜒游动的长龙,它不仅贯穿了香桥、南潮、寨下等几个村子,向南延伸,一直通往汀田、莘塍、上望、东山等地,往北接连鲍田、海安、场桥等地,直至龙湾、永强,总长不下20公里。在上世纪90年代商业街通行之前,塘路一直作为温瑞平原上不可或缺、名符其实的经济交通“动脉”,也是家乡人的求学之路、谋生之路。

曾几何时,天刚蒙蒙亮,几声鸡鸣打破了乡村的宁静。“丁零当啷”,这时候,塘路上传来熙熙攘攘的声音,担筐卖菜的,到下垟干农活的……勤劳的村民纷纷踏上塘路,开始了忙碌的一天。父亲早早出门,要到塘路附近“大屋”门口的理发店干活。我使劲地揉了揉惺忪的双眼,起了床,跟在父亲后面,跑出屋去。

一出巷子,一个大庙赫然在目:杨府殿,我们管它叫“杨老殿”。杨老殿的墙高高耸立,龙头的翘角挑了出来。香炉上插满了正在燃烧的香和早已燃尽的香柄。每逢农历初一和十五,各地香客络绎不绝,前来祈福求安。

“走哪嬉啊?”我似乎看到,杨府殿边一间很不起眼的“店儿”,阿松公正和善地与每一位路过的熟人、香客打招呼,咧着嘴笑。每次走上这条路时,脑海中总不自觉地浮现出许多曾经熟悉的面孔,比如阿海、阿六、阿土等,当然印象最深刻的便是阿松公。

阿松公,绰号“躺白松”,是位残疾人,国字脸,颧骨高,剃着“杨梅头”,格外清瘦苍白,酷似小时常玩的街霸游戏里的角色“阿里斯咕”。他手脚残疾,特别是右手严重萎缩,呈蜷曲状,抬手时总是微微颤抖。他的“店儿”是一个神奇的聚宝盆,店虽不大,却摆着一个个透明的玻璃罐罐,里面装着“稻杆绳”“冬瓜条”等零食,小木柜子里摆满大前门、牡丹等各种品牌的香烟。打我记事起,阿松公就静静地守候着塘路边这爿狭小的几乎转不开身的“店儿”。

若是有人来买东西,他用略微抖动的右手抓住柜台某个位置,然后很费力地拄起身体,用力扭开装有零食的透明罐罐。这几个动作要花去常人两倍以上的时间。但是只要一打开玻璃罐盖,那沁人的芳香就直往人鼻孔里钻。

一次阿松公在铺子里弄了个抽奖箱,我破天荒地抽中了一等奖。奖品是一套水彩笔,阿公的脸色有点复杂,旋即开怀大笑:“娒,好好念书,将来中状元! ”“嗯,我会好好念书! ”

在“店儿”拆迁若干年之后,阿松公也悄然离世,带走的还有谜团一样的身世。如今的我,用文字告诉阿松公,我有牢记他对我的嘱托,好好念书,好好工作!

“杨老殿” 西靠我的祖屋“大屋”。有着400多年历史、占地20多亩的大屋,在上世纪90年代中后期已被拆除,大屋几乎荡然无存,只剩下边角寥寥数间老房子。取而代之的是一条宽阔笔直且繁华的商业街,塘路的功能和地位亦被新建的商业街完全取代。塘路与商业街平行,相隔仅几十米,却俨然两个不同的世界:塘路静谧深幽,商业街热闹繁杂。

从“杨老殿” 往前走,便是“下塘头”。印象中,这里便是塘路最繁华的地带,店铺一溜儿排开,打铁铺、酒厂、米厂、包子铺等,不过这些店铺如今大多改头换面了。驻足此处,仿佛还能看到路边米厂的门口村民排起了长龙,等着碾新米;酒厂里的白烟裹着香气滚滚而出,缓缓散去;“叮叮当当……”打铁铺里传来有节奏的敲击声,铁匠们赤着上身抡起手中的大锤,砸在通红的铁块上,黝黑的皮肤上尽显力量之美……

我不清楚塘路的历史到底有多久,只晓得很久很久,老人们说起码几百年以上,最早是一条海堤。

老人们说,塘路往东曾是滩涂和汪洋大海,西侧是村民聚居区。四五十年前,塘路东侧只有寥寥几间房子,人们称作“棺材坦”“坟坦”。据《温州地理》等文献记载,塘路,最初作为一条海堤,始筑于北宋元丰年间,距今900多年。此后,勤劳的先民捍海筑塘,向大海要地,进行围涂,在旧海堤以东处又修建了新海堤。新海堤落成后,人们又在海堤的外侧围涂造地,就这样一环环地往外推移。而旧海堤走得人多了,慢慢便成了一条路。这大概就是塘路形成的由来罢。

如今,“塘路东”密密麻麻全是房子了,有学校、菜场还有超市等,再往东还有科创园、小微园、高速公路等非常现代化的元素,而轻轨正在加快建设中,不日将会通车。于是不禁感叹,我们的先辈们就是从山脚跟开始,向大海叫板,经过艰苦卓绝的奋斗,使沧海变桑田,才有今天这景象啊!

走过万水千山,心中仍然惦记着家乡那条窄窄的长长的塘路。塘路上的往事并不如烟,虽然落寞而沉寂,却早已定格成永恒的美丽。