马屿文昌街全长1.2公里,横贯马北、马南和岩头三个行政村。上世纪九十年代,城镇化浪潮席卷神州大地,马屿作为瑞安市西南片中心镇迎来了大建设、大开发时期。新的路、街、巷如雨后春笋般冒出来,为便于区别,也顾及历史,镇上的人把原先已有的文昌街叫“老街”。后来,马屿人干脆用“马屿老街”替代了文昌街街名。

扑朔迷离建街史

商贾云集人气旺

文昌街东起飞云江边的文昌阁,西至岩头山南麓,由上街、中街和下街三段组成,街道路面宽3米左右,共有334个门牌号。这条街建于何时,兴于哪朝,因史料缺乏,至今无人能给出答案。地方史学爱好者认为有三种可能:

一说兴建于南宋绍熙年间。文昌街东起点上有一建筑,名为文昌阁,它既是街名的出处,也是文昌街上一处重要景观。据立于文昌阁内的石碑刻文所述,文昌阁建于南宋绍熙辛亥年(即1191年),距今832年。文昌阁原为三间两层木结构飞檐亭榭式古建筑,历史上曾多次修缮。1949年夏天,一场罕见龙卷风将文昌阁夷为废墟。1975年,华侨捐资在原址上修建了一座石柱六角凉亭,起名“清风亭”。2002年马北村村民集资拆亭重建三间三层仿古阁楼。

文昌下街92号一高姓居民家院子里有一口古井,井口之上扣着一块圆形青石,水井四周是水泥地。青石井栏直径63厘米,高47厘米,壁厚8厘米,上沿刻有“宋绍熙辛亥置”六个字。这里现为瑞安市文物保护点。据居住古井旁的高姓老人介绍,水井水质不错,上世纪八十年代前,周边居民都用此井水做饭炒菜。即使到了本世纪初,仍有邻居打水洗菜洗衣服。它成为文保点后,大家才停止了取水。

客观地说,“一阁一井”时间指向明确,历史沿革脉络清晰,但笔者认为这两处古迹证明不了文昌街的起源。一地一物产生年代,要凭翔实的史料印证,或者古人明确的文字记述。

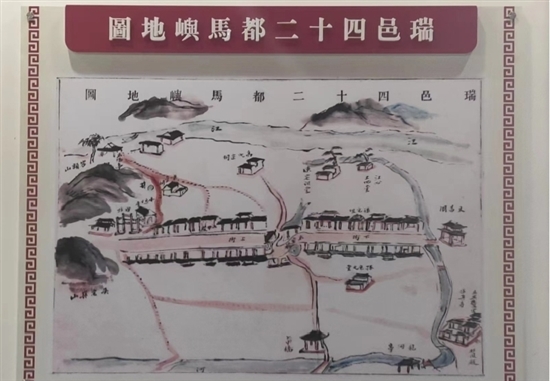

明代中期建街说。此说依据是一张地图,即《瑞邑四十二都马屿地图》。在马北村文化礼堂中,张贴着一张长1.5米、宽1米的《瑞邑四十二都马屿地图》。据村民介绍,此图于40多年前在马屿公社办公楼一堆旧资料中被发现,村文化礼堂落成后,把原图按比例放大张贴于此。图中所标识的文昌街主要地标,与现实基本相符。史书记载,明初乡村治理实行里甲制,到明代中期,因人口增加,经济发展,乡村管理难度加大,遂在里甲制基础上,又设置“都”机构,600户为一都。查历史资料,明代中期,马屿这一带曾称四十二都。如能认定此图为真,那么文昌街的历史当在500年以上。

三说兴建于清末民初。这个观点,被街上年长的老人广泛认同。他们认为,在没有确凿史料证明的情况下,这个说法比较靠谱。文昌中街振盛便利店王姓店主今年67岁,他说,他家上溯五代都住在这里,文昌街历史绝对在百年以上,但准确时间给不了。

笔者年少时常去文昌街买东西,1973至1975年在马屿区中学读高中,晚饭后常去文昌街溜达。记得那时街道两旁是清一色木质结构的一层半落地房,街的前半段路面由小石块铺成,从木家桥头开始往东的路,铺的是大块条石,因时间久远,走的人又多,条石油光锃亮,下雨天脚踩石头会打滑。石块缝隙中有积水,走着走着,会被溅一身脏水或稀泥。

街上集中了居(村)民办事机构和生产生活物资销售网点。马屿公社办公楼、银行分理处、税务所、卫生所、农资商店、粮店、米厂、烟糖酒商店、布匹店、旅馆、电影院、戏院、农贸市场等等,分布在上街和中街。上午6时到下午5时,整条街人气爆棚,购销两旺。

改革开放后,文昌街又成为马屿经济发展的前沿阵地。马屿“四个一”特色产业(一个蛋糕箱、一副眼镜、一双皮鞋和一床棉被),大多从这里起步,走出瑞安,走向全国的。第一个蛋糕箱就诞生在文昌上街,多年后成为马屿第二大经济产业——食品机械产业。眼镜也是在文昌街交易试水后,发展壮大起来,成为马屿第一大经济产业的。马屿皮鞋则起步于文昌下街那一带低矮的厂房中,它们在这里完成了初创。

当年的文昌街就是马屿工农业物资交易中心,是附近十里八乡生产生活保障基地,是马屿地方经济发展的重要推手。

繁华落尽归本真

旧街遗迹引人思

开建—兴起—繁荣—式微—冷清,国内许多县城、乡镇的老街,在不断地重复着这一规律。虽然成因不一,过程不同,但结果是一致的:成为住宅生活区。

马屿文昌街由盛转衰有三个原因。

上世纪九十年代,飞云江中游修建了马屿飞云江大桥,紧挨文昌街的飞云江黄岙渡停运,来往于荆谷、梅屿、顺泰方向的人和货物改走飞云江大桥,文昌街客流锐减;镇前街、三马路等新兴商业街强势崛起,镇商业中心南移,经营户成批弃旧从新;文昌街路窄房旧,货物进出不便,安全隐患较多,影响了商业活动。这些因素导致文昌街工作机构和生产生活服务网点搬的搬,撤的撤,关的关。

上世纪九十年代后期开始,文昌街慢慢退出商业街行列,恢复住宅生活区本色。如今走在文昌街上,除了安静之外,还能看到街道两旁,高矮不一、新旧相间、错落无序的各式房子。笔者将它总结为“四代同堂”。第一代木质结构一层半的落地房,量最少;其次是上世纪七八十年代盖的两层砖砌水泥落地房,量也不多;占大头的是第三代3至5层的落地房,下街最多,上街次之,多数建于上世纪九十年代;第四代是本世纪的房子,六七层,套间居多。中街尚有一部分店铺开门营业,多销售中草药和日常生活用品。

文昌街曾经满街木房,满眼标语。这种用红色颜料粉刷到木房子上半层木档板上的宣传标语,随着旧房拆建、破损维修,已所剩无几。从东到西,现仅存27处,但仅有4处标语语句是完整的。可以预见,随着第一代房子退出历史舞台,仅存的几处遗迹也将消失。

木家桥头在文昌街中段,曾经是最繁华最有故事的地方。这里有一座连结中下街的石桥,三块长方形大石板铺在南北走向的大水沟上,每块石板长4米,宽0.5米,三块并列放在一起,组成一座桥,名叫木家桥,桥周围这一片统称木家桥头。桥下这条水沟有1米深,附近老人总是告诫子孙,千万不要在桥边玩,尤其不能在桥南的水沟边玩,不小心掉到沟里就没命了。民间传说,桥南这边水沟是鲤鱼头,鲤鱼张着嘴呢,掉进嘴里的肉,哪有不吃的道理。桥北的水沟是鲤鱼尾,掉在那儿,也就被鱼尾巴扇两下,有的救。大约在1980年,因为道路硬化需要,桥被拆,沟也填了。

木家桥头北面是双屿北路,当年马屿最大的农贸市场(菜场)就在这里。这儿离飞云江马屿码头很近,海鲜一上岸直奔菜市场,省力又保鲜。不过,市场里成交量最大的还是附近农村产的蔬菜及山区产的干货。多数商户在棚内经营,少数提篮在露天叫卖。每天凌晨5点,经营户布货基本到位,6点以后,菜场内外人头攒动,热闹非常。午后消停几个小时,晚饭前一段时间又热闹起来,周而复始,天天如此。木家桥头南边,包括木家巷弄堂里一大片,是柴火交易的市场。一捆捆、一垛垛的干稻秆、木头爿、干树枝和茅草柴,从四面八方汇聚于此,挨挨挤挤,叫卖声讨价声,此起彼伏。知情者介绍,这里每天的柴火交易量在2万公斤左右。

文昌中街的马屿电影院,仍在原地挺立着。长期的风霜雪雨侵蚀,外墙已经斑驳,与周围其他建筑物排列在一起,显得格格不入。当年,这里可是集镇和农村文化生活大本营,十里八乡的人赶到这里,为的是体验一下室内看电影。越剧电影《红楼梦》、朝鲜影片《卖花姑娘》放映期间,电影票要提前5天购买,有的人没买到票,就站在墙外听声音,任凭管理人员驱赶,就是赖着不走。两部影片连续放映半个月,仍满足不了观众要求,遂加映,再加映。进入上世纪八十年代后期,由于影院设备陈旧,经济效益直线下降,无奈于1992年彻底关闭。之后因股权纠纷,股东意见不一,拖至现在。

文昌上街27~41号的三益烟糖酒店,给笔者印象很深。当年,店里出售的商品需要票证,这种票证唯城镇居民户才有,我跟同学们都是农村人,没资格购买。那时物资稀缺,看见这么多好东西心里痒痒的,晚饭后就常来店里转悠,同学们开玩笑说,“过过眼瘾”啊。

文昌上街38号一条小巷往北走6米,可以看到两口大水井,水位很高,人蹲下,伸手即可捧到水,水质很好,甘洌微甜。井旁住户林奶奶介绍,此井在上世纪五十年代初由附近居民合力挖建,水源来自岩头山山泉。没安装自来水前,文昌上、中街的居民就仰仗这两口水井供水。每天早上4点就有人来打水,6点以后就排起长队,半个小时内若能轮到,那算幸运的。这两口井,现在仍发挥作用,附近居民洗菜洗衣服和大扫除还到此取水。

往西走15米就到了马屿供销社生产资料商店。5间连排平房仍在,只是紧闭着门,既没经营,也没住人,空闲着。过去这里专卖农具、化肥、农药、柴油和煤油。乡村农民是这里的常客,他们到了马屿集镇,一般都要来这里一趟,瞧瞧看看有没有自己想要的物资。

从某种意义上说,文昌街是马屿集镇规模由小变大、城镇化率快速上升的标志,是马屿社会发展和进步的表现。虽然如今已大变样,但对于很多马屿人来说,这条老街及随着老街流逝的岁月,将永远存在记忆深处,挥之不去,历久弥新!