■记者 陈成成 陈瑞建 通讯员 张海成

院前急救系统承担着市民日常急救和突发事件救援等重大职责,是公共卫生与安全应急体系的重要组成部分。

今年以来,市120急救指挥中心以承接省委改革办群众天天有感“微改革”中“院前急救一件事”改革试点为契机,织密织牢全市急救“生命网”,积极构建县域一体、多跨协同、线上线下联动的院前急救服务机制,建成全域“10分钟急救圈”,打造“快速响应、精准定位、全程互动、一路畅通、实时报销”的院前急救“瑞安模式”,让群众真切感受医疗服务的高效与便利。截至今年11月,我市院前心肺复苏成功率达9.78%,同比增长39.9%;其中,脑复苏成功9例,成功率达5.0%,同比增长81.78%。院前急救平均反应时间从原来的10分2秒缩短至9分10秒,较全省平均用时快4分51秒。

“1+18+N”

“县域一体”急救服务体系逐步完善

“以前的院前急救提升工作只是在‘点’上做文章,成立联盟以后,就能把全市的急救资源与力量联合起来,使工作开展更加有序、协作更加到位。”市院前急救联盟理事长、市人民医院副院长夏时春在院前急救联盟成立仪式上如是说。

今年5月,由市120急救指挥中心领导、市人民医院牵头,全市18家急救站点挂靠医疗机构共同联合组建院前急救联盟。该急救联盟的成立,为我市应急救援医疗专业队伍搭建了一个培训学习、沟通交流的平台,将大幅提升区域应急医学救援水平和能力,更好地为群众健康保驾护航。

市120急救指挥中心主任曾晓秋介绍,我市采用的指挥型120体系,缺乏对一线急救人员的培训师资,急救联盟里有三甲医院的加入,可以依托其医疗师资力量开展技能培训、学术交流,“这就像130多名一线院前急救人员给自己请了‘家教’,帮助提高急救能力”。

近年来,我市积极打造三级急救网络,由1个县级急救指挥中心、18个镇街级急救站点和N个村级医疗机构组成的“1+18+N”三级院前急救专业服务体系正在逐步完善。市院前急救联盟为18个急救站点提供资源共享、协作交流的平台,同时向村社延伸急救服务网络,对村社卫生室、诊所等基层医疗机构690名医护人员开展集中培训。

依托院前急救联盟医疗师资力量,市120急救指挥中心多次举办院前院内急救能力提升项目培训班,通过理论及技能竞赛、院前多站点综合演练等形式,提升院前反应能力,畅通院前院内衔接流程;组建院前急救骨干队伍,下沉各急救站点开展“一对一”精准帮扶,通过全程参与方式掌握站点日常管理、人才培养、技术提升等情况,全面梳理问题并给予指导,提升新设站点、薄弱站点急救水平。

通过“下沉式”培训,畅通医疗急救“微循环”,激发出基层院前急救的“新动能”。尤其是在围绕打通急危重症院前急救的“最后一公里”工作方面,在盘活现有医疗资源基础上,创新工作方法不断满足患者院前医疗急救服务需求,为城乡群众健康托底。

在完善专业急救团队的同时,我市全力推进建立网格化急救志愿队伍,以村社为单位,吸收村社干部、村社医疗机构医护人员、热心村(居)民等群体成立急救志愿者小组,每个小组不少于3人,统一纳入“急救互联”志愿服务App在线管理。配强急救设备,AED配备列入年度民生实事项目,基本覆盖学校、商场、政务等人流密集场所,共建社会急救生态。今年,全市新增培训急救志愿者5414人,建成村社急救小组495个,AED累计布点228台。

“零等待”“零时差”

急救服务流程衔接更加顺畅

王大爷(化名)年逾七旬,今年的一次急救经历,成为他人生中难以忘怀的记忆。

今年11月,王大爷因身体不适,在市中医院住院治疗。11月8日19时29分,他毫无征兆地出现了左侧肢体麻木的情况,医生马上为他做了CT检查,显示脑梗,需要120急救转院。中医院急救站救护车接到王大爷,急救医生迅速为其评估病情后,马上向市人民医院瑞祥院区急诊科发起院前院内协同救治请求。同时,急救医生通过视频会诊功能开展院前院内视频连线。瑞祥院区急诊医生迅速介入病情会诊,并做好接车准备。19时48分,瑞祥院区急诊科接收患者王大爷。通过前期及时介入预诊,院内前置准备充分,王大爷到院后第一时间获得救治。整个抢救过程相比传统送医救治,至少缩短了20分钟。经过紧急脑部溶栓手术,王大爷恢复良好。王大爷这段有惊无险的经历,得益于我市构建的院前院内救治机制和信息化流程,实现了院前急救“上车即入院”。

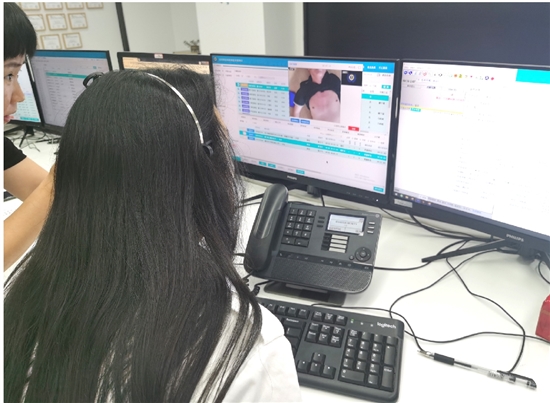

快点,再快一点,更快一点,这成为市120急救指挥中心不断自我加压奋进的目标。在做好日常急救工作的同时,该中心积极研究完善院前急救体系建设、急救服务流程衔接、信息化建设等各项工作,层层联动,让急救服务流程更加顺畅。同时,我市院前急救运用5G技术,搭建院前急救系统与二级以上医疗机构信息对接通道,实现病人基础信息、车载视频、生命体征数据、车辆位置信息一屏集成,急救指挥中心、急救车、医共体三方互联互通,对疑难杂症病患进行提前分诊、远程会诊指导,做到“上车即入院”“急诊室前移”,提高危急重症患者救治成功率。

市人民医院瑞祥院区急诊科主任潘光华表示:“‘上车即入院’改革实现了信息化精准赋能,急救医生在救护车上就可通过院前院内协同救治平台,将患者信息传送到院内,进而实现病情提前预警、院内人员提前准备并获得院内专家团队支持。患者在送上救护车的同时,相当于已经‘入院’,大大缩短了患者的等待时间,为院前危急重症患者开辟高质量救治的‘生命绿色通道’。”

接到报警后,救护车到达现场前的“空档期”,一定程度上可能会延误最佳抢救时机。为了让抢救节点前移,今年,我市院前急救上线了急救优先调度系统(MPDS),涉及胸痛、脑卒中、心搏骤停等33种医疗预案,调度员按照预案标准化流程向呼救人询问病情,迅速评估判断后分级调派,并将患者信息同步发送至急救人员,从电话接通开始调度员实时指导求救者或家属实施现场自救,实现院前急救“节点前移”。

市120急救指挥中心调度科科长黄华美表示,MPDS系统启用后,急救便从接通电话开始。调度员在获取地址、伤病情等相关信息,迅速派出救护车的同时,按照标准流程与呼救者沟通,根据33个标准预案电话远程指导现场人员自救互救。调度员还可以根据病情分级,优先调派急救资源救治急危重症患者,实现急救工作“节点前移”,弥补急救车到达现场前的“空窗期”,为患者赢得黄金抢救时间,从而提高抢救成功率,降低死亡率。

急救节点前移“零等待”,院前院内衔接“零时差”,这些举措大大缩短了急救等待时间。为了减少急救援助阻碍,我市充分调动社会急救资源和力量,急救调度系统连通“急救互联”志愿服务App、“AED地图”,调度员通过系统向事发地500米内的在线志愿者一键派发救援请求,志愿者通过App接单响应后获取报警人、最近AED设备的点位路径并与调度员保持全程沟通,实现快速到达、精准施救。

“零堵点”“零次跑”

多跨协同让急救服务更加高效便捷

急救,从接听电话开始。市120急救指挥中心调度室实行24小时值守制,一年365天“在线”,年均受理急救电话10万余次。

在日常工作中,120调度遇到的情况非常复杂,有些来电接起来没声音,回拨无人应答,无法确定报警人是不能说话还是误拨;有些电话接起来有声音,但没讲几句就断了,回拨处于关机状态;有些电话确实发生重大事故,如智能车碰撞后自动报警,但回拨无人接听,找不到事发地等。遇到这些情况,调度员会在多次回拨急救报警号码无果后,联系110指挥中心报警协助。110根据所报警情,逐级上报,经过多道程序,才能大致确定急救报警人位置。整个过程大约耗时1至2小时,有时甚至要花费数小时,这无疑增加了成功抢救危重患者的风险。

借助“院前急救一件事”微改革,市120急救指挥中心与多个部门加强联动协同,创新特殊群体精准找人机制。针对特殊群体“不会说”“说不清”的问题,获批电信手机定位权限以消除定位盲区,并打通民政、卫健、残联、公安、大数据等部门数据壁垒,全面归集65岁以上老年人、聋哑人两类群体的紧急联系人等信息,建立“医警联动”信息推送机制。接到特殊群体呼救后,同步通知亲属或村社干部快速上门救援。目前,全市已有25万人纳入特殊群体联系人图谱。

“今年11月,我们曾接到一个报警电话,母女吵架误伤了母亲,但救护车派出后,却找不到报警人提供的地址,回拨电话又无人接听,我们通过医警联动找人机制,通过110指挥中心反馈的亲属联系方式,成功与报警人及其亲属取得联系,确保该患者及时送医。”曾晓秋说,院前急救新模式启用以后,进一步提高了我市医疗急救能力,为患者和伤员赢得抢救时间,实现瑞安120医疗急救“加速度”。

考虑到急救车在驾驶过程中遇到交通拥堵导致延误危急患者施救问题,我市建立调度端、车载端、交警端三方联动机制,急救指挥中心受理派单重特大救治警情后,急救车车载端自动生成当下最优行驶路径并触发“E路护航”申请,交警指挥中心审核通过开启护航,根据实际路况采取行驶路径上临近红绿灯控制、路面警力配合调整交通秩序等护航措施,合力实现“零堵点”。

“‘E路护航’系统上线后,可算是解了我们驾驶员最担心的事。”南滨急救站驾驶员贾雷亮表示,接到急救任务后,驾驶员和医生最担心的就是路阻问题,尤其是患者病情危急的情况下,现在有了“E路护航”,驾驶员可以在出发前就向系统发出请求,交警部门收到护航请求,通过实时跟踪急救车位置和行驶路线,调整交通信号指示,为急救车形成畅通行驶的绿波带。“印象最深的就是上个月的一个傍晚,我们接到一个老年患者,急需送市人民医院抢救,但当时正值晚高峰,我们在得知消息后就马上启动了‘E路护航’,等我们行驶到飞云江大桥时,发现往日的堵点不见了,车流都被交警提前引流了,当时真的既开心又激动,我一踩油门,很快就把患者送到了医院。粗略算了一下,起码比平时节约了一半的时间。”贾雷亮开心地分享了这一段经历。据统计,开启“E路护航”后,与之前相比较,急救车全程路段下平均时间可以减少45%,高峰期市区路段下平均时间减少更多,达60%以上。

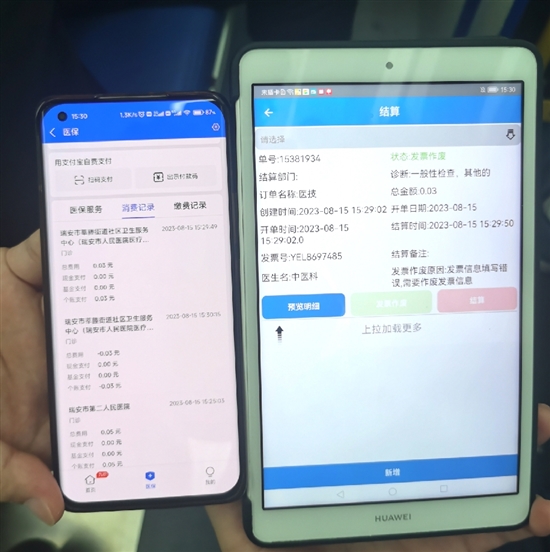

为方便患者,我市还结合“最多跑一次”改革目标任务,率全省之先探索实施院前急救费用报销“零次跑”。“通过急救车上的信息化建设,让市民免于奔波,也丰富了结算方式。”曾晓秋介绍,今年以来,市120急救指挥中心积极与医保等部门对接沟通,建立院前急救费用实时报销机制,实现车内医保实时报销,解决院前急救费用“先行垫付、事后报销”给患者带来的不必要麻烦。

在医保、卫生健康等部门的大力支持下,市120急救指挥中心创新开展5G网络院前业务,实现与各医疗机构专网无线连接。今年10月,全市18个站点的院前急救车辆全部配置医保刷卡系统并投入使用。我市120急救指挥中心正常运行的急救车车厢内都有“本车辆可医保结算,支付宝、微信充值”的电子屏幕提示,车内配有相应的结算设备。截至11月底,我市院前急救产生实际医保刷卡报销金额5.7万余元,265人次实现院前急救费报销“零次跑”。