2023年12月26日下午,冬日的暖阳斜照着瑞安市区第一巷“何洛夫宅”,随着中共瑞安市委副书记、市长秦肖宣布“西泠印社书画篆刻院瑞安基地开馆暨西泠印社温籍会员作品展开幕”,与会西泠印社名家,省、温州、瑞安等领导与各界人士一起见证西泠印社书画篆刻院基地正式落户瑞安。

西泠印社创立于清光绪三十年(1904年),是我国现存历史最悠久的文人社团,有“天下第一名社”之誉。“天下第一社”为何青睐小城瑞安,把书画篆刻院基地落户瑞安?西泠印社社委会副主任秦陶在致辞中道出原委:“温州瑞安,建县近1800年,学风鼎盛,英才辈出,素有‘东南小邹鲁’之称,涌现了陈傅良、叶适等一批永嘉学派的代表人物。晚清以来,瑞安金石文字学人才蔚然,孙诒让、戴家祥等瑞安学者古文字学研究影响深远。同时,瑞安与西泠印社、浙派篆刻也有着深厚的历史渊源。”

选择瑞安,除千年古县,深厚的人文底蕴外,更重要的是瑞安与西泠文化关系源远流长。下面让我们走进瑞安与西泠深厚历史的那些人与事。

瑞安人与浙派篆刻名家交游埋下西泠文化的种子

端木国瑚(1773—1837),字子彝、鹤田、井伯,晚号太鹤山人,祖籍青田,娶瑞安陈氏为妻,两个女儿嫁瑞安洪、许两大望族。其子端木百禄娶瑞安学前林氏,赘居瑞安。道光十七年迁居瑞安,端木国瑚为瑞安端木氏始迁祖。

嘉庆元年(1796),端木国瑚被时任浙江学政阮元所相识,招至敷文书院就读,后与浙派篆刻代表人物、西泠八大家陈曼生、赵之琛等人为阮府幕僚,彼此成为好友,其诗文、金石深受他们的影响。其子端木百禄在父亲的影响下同样酷爱金石、诗文,与赵之谦等诸多浙派篆刻名家交游甚密,也为百禄篆刻诸多印章。

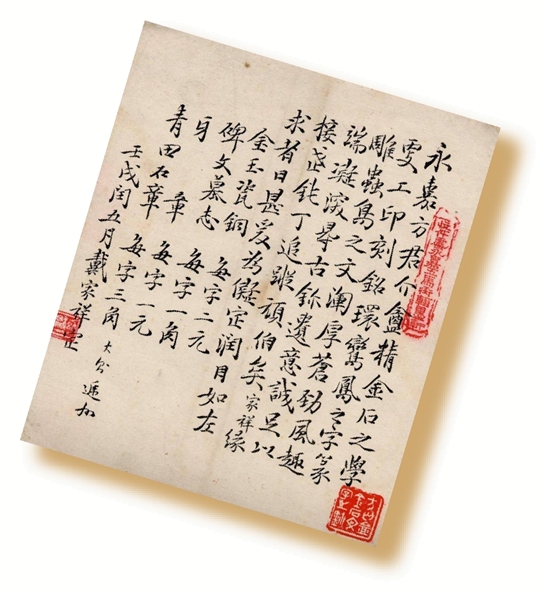

1916年,端木氏姻亲后人林大同,把端木父子遗存印章拓辑成为《瑞安林氏印存》。林大同(1880—1936),字同庄,瑞安人,学前林氏。在上海南洋公学就读时,与项骧、于右任、李叔同、徐无量等为同班同学;宣统元年(1909)日本学成归国后,历任浙江铁路公司工程师、浙江省水利委员会主任兼技正、钱塘江工程局局长、钱塘江岸工程处处长兼浙江水利局局长等职。林大同与马一浮、李叔同、彭逊之、马夷初、夏承焘等名流友善。林大同善书法,用笔颇磔,得章草之神,与马一浮相似,同受沈寐叟的书学影响。

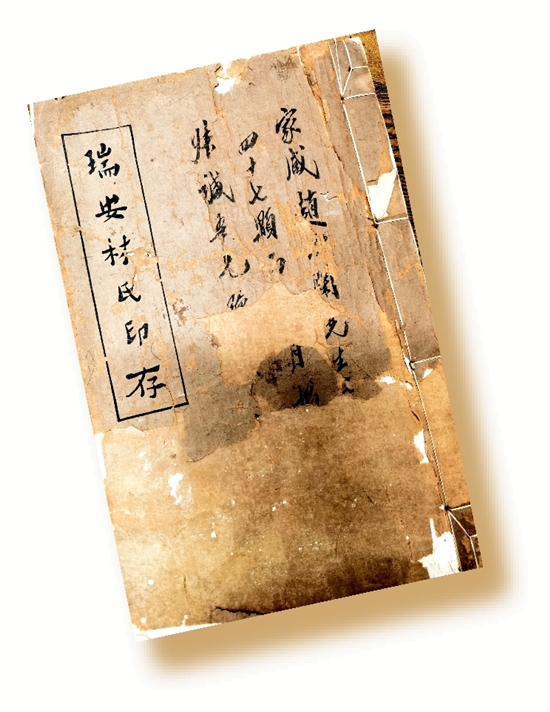

目前,发现《瑞安林氏印存》留存第一册、第三册。第一册收录赵之琛为端木国瑚镌刻23方印章;第三册收录陈曼生为端木国瑚篆刻,赵之谦、钱松、徐三庚等为端木百禄篆刻,端木百禄为友人篆刻及钟以敬为林大同篆刻的印章,共53方。端木氏与浙派篆刻家广泛交游,埋下西泠文化的种子,而《瑞安林氏印存》留存成为瑞安与西泠文化源远流长的一个实证。

瑞安孙家与杭州丁家的交游不断延续着西泠文脉

西泠印社创始人之一——丁仁家祖上以藏书著称,家有“八千卷楼”藏书楼。传至祖父辈丁申、丁丙,其藏书更为痴迷。

咸丰十一年(1861),太平军破杭州,文澜阁《四库全书》遭到严重毁坏,丁氏兄弟为抢救、搜集和修复文澜阁本《四库全书》而不懈努力,先后抢救得《四库全书》九千余册。

同治三年(1864)六月,文澜阁遗书暂贮杭州府学尊经阁之后,丁丙请当年文澜阁主事者陆光祺绘图以纪其事。浙江巡抚左宗棠大为感动,挥题《书库抱残图》,莫友芝作篆书“书库抱残图”五字题其端。

同治六年(1867)六月,孙衣言应好友丁氏兄弟邀请为之卷后题写画记叙。在众多名家题写中,“而时论者独以衣言文、莫友芝篆额、李鸿裔、王先谦之诗,称四美焉”。

至孙诒让、孙延钊辈与丁家仍然保持联系。孙诒让并结交了众多国内金石文字学大家,如潘祖荫、张之洞、端方、吴大澂、王懿荣、罗振玉等。孙延钊任浙江图书馆馆长与浙江通志馆总纂时,通志馆在北山路上与西泠印社一湖之隔,与西泠印社交往甚密,1947年、1948年曾两次参加西泠印社雅集。留存的《书库抱残图》是孙家、瑞安与西泠文化源远流长最好的见证。

万灵蕤与诸多印人交游见证瑞安与西泠的深厚友谊

万灵蕤(1907—1975),字瑞药,是近现代瑞安少有的一位才女,诸艺并擅,工小真书,尤擅毡墨。清末大臣、金石学家黄绍箕的外甥女,近代篆刻家万季海(万隽选)之女,近代著名学者、金石学家、收藏家湖北潜江易均室之妻。

黄绍箕(1854—1908),字仲弢,又字穆琴,晚号鲜庵,瑞安人。黄体芳子。清末大臣,清流健将,著名藏书家、目录学家。其学识宏通,海内共仰,与孙诒让有“二仲”之目。曾任张之洞幕府,与端方等关系甚密。博学能文,精于金石书画、目录、方志之学,妙擅篆籀。

万灵蕤从小随父学习金石拓墨,归易均室后拓墨技艺日增,后又问学于西泠王福厂,日后金石拓印技艺精湛。易均室善收藏金石拓片,并在拓片上题跋钤印答谢朋友。其大部分拓片为灵蕤拓墨,钤印“灵蕤传古”。1940年12月,沙孟海应易均室之请作《延光四年砖跋》:“……潜江易均室万灵蕤夫妇方主余行莴,然余言。万夫人手拓数本此其一也。”方介堪、王福厂、唐醉石等收藏有万灵蕤夫妇赠送的拓片。清末,万季海在湖北新军任职时,与王福厂、唐醉石等有交游。王福厂、唐醉石、方介堪等为万季海及万灵蕤夫妇篆刻诸多印章。万灵蕤与西泠名家的交游,见证着瑞安与西泠文化的不断赓续,见证着瑞安与西泠文化的深厚情谊。

《白鹃楼印蜕》见证瑞安与西泠印社的深厚金石情

戴家祥(1906—1998),字幼和,少名鹃,素好白鹃花,书房称“白鹃楼”。瑞安人,著名古文字学家、金文学家。

方介堪(1901—1987),字溥如,原名文渠,又名宣浙,后更为岩,别署介庵,以字行,斋名玉篆楼、晚香堂,温州人,瑞安女婿。西泠印社早期会员,曾任西泠印社副社长,近代著名书法家、著名篆刻家。

13岁的戴家祥在五马街翰墨轩第一次遇到了18岁的方介堪。两人志趣相投、一见如故,开启了一生的金兰之交。此后,方介堪陆续为戴家祥篆刻了106枚印章。1942年7月,温州第二次沦陷,戴家祥为了保护方介堪印章,偷偷将其所有作品埋藏土下,并种上杜鹃花做标记,这批珍贵印章得以周全。

1987年,方介堪与世长辞。戴家祥把自己长期珍藏的方介堪为自己篆刻印章全部赠与方介堪的后人,并希望有机会争取单独出一集《白鹃楼印蜕》。1993年《白鹃楼印蜕》终于出版问世。出版时,把1964年郭沫若、马衡两位大家为印蜕题跋附录其中。《白鹃楼印蜕》是篆刻大家方介堪为戴家祥篆刻印章拓辑而成一本印谱,见证了两人长达七十载的金兰情,见证瑞安与西泠的金石之情。

唐醉石为瑞

安金石篆刻

艺术发展产

生积极影响

唐醉石(1685—1969),原名唐源邺,字李侯,号韭园、醉龙、醉石、焦鹿翁,堂名醉石山房、休景斋。湖南长沙人。中国现代篆刻第一人、20世纪中国篆刻大师。19岁时,他与王福厂等创办西泠印社。

西泠印社成立时,唐醉石热心印社社务,并积极劝说外祖父将其别墅的庭院一隅“小盘谷”捐献给印社。他曾两度任职国民政府印铸造局,新中国成立后曾任湖北省文物管理委员会主任、湖北省文史研究馆副馆长、东湖印社社长等。

他一生颇为坎坷。1940年秋,重庆遭受日军轰炸,唐醉石被迫举家离开重庆,辗转至温州,最后到达瑞安,暂居草堂巷项骧家。

项骧(1880—1944),字传臣,号微尘,瑞安人。与李叔同、马一浮、于右任、徐无量、林大同等为南洋公学特班同班同学。留美学成回来后,逐步走上政坛,官至国民政府财政部次长。1944年11月逝世于草堂巷家中。

唐醉石尽管流落他乡,作为印人,手始终不离刀。在瑞安,唐醉石刻了好多印章。1940年,刻“亿年七十犹强健,尚得闲行十五春”白文印,边款:“此白香山句也。余行五十有五,刻以记岁月。庚辰冬日避兵项氏史草堂中,唐源邺。”刻“唐达明”白文,边款:“醉石为明儿刻。庚辰冬至,在章安史草堂。”他时与瑞安名流多有交游,为民国军政要员、瑞安姚琮等刻过印章等。

在瑞安暂居一年,第二年迁居温州市区,1945年9月,唐醉石举家迁至上海。唐醉石在瑞安、温州暂居尽管时间很短,但与瑞安、温州名流和印人有广泛的交游,这无疑对那个时期温州、瑞安的篆刻艺术的发展产生了积极的影响,赓续着瑞安与西泠文脉。