■余盛强

1月13日,由腾讯副总编辑、《舌尖上的中国》编导陈晓卿执导的纪录片《我的美食向导》温州篇,一经播出,成了街头巷议的热点话题。其取景地之一、位于瑞安市汀田街道的张宅上五房大院,原本是一座名不经传的百年老宅,因为此片也“出圈”了。只是许多人不知道的是,片中张勇说的爷爷、此宅曾经的主人,就是瓯风社社员张宋庼。

而这番考证,得从2022年10月,笔者在《瑞安日报》上发表的一篇散文《巍巍老宅,门前走过多少人》说起。

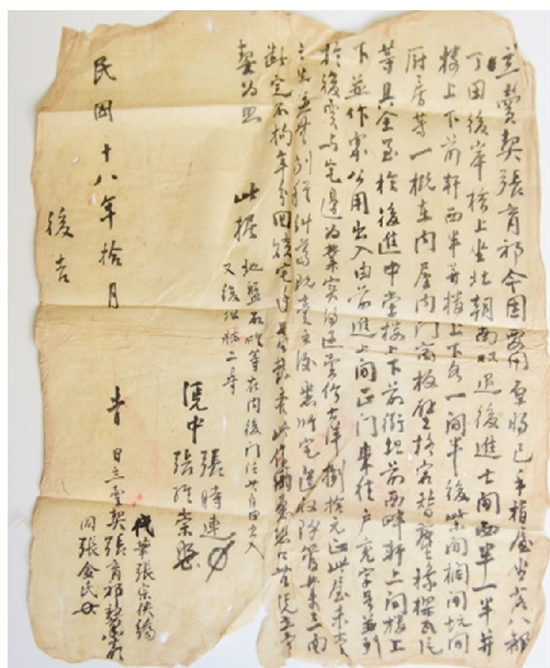

一张百年房契牵出一段家族史

文章刊发后不久,笔者便接到一位徐姓朋友的电话。

他看到了文中所提的房契,凭直觉觉得这座老宅的原房东“张育祁”很可能就是他的外公张宋庼(又名张扬)。因为他外公的谱名叫“张毓祁”,与房契中提到的“张育祁”方言音同。但他不是很肯定。这便引起了笔者浓厚的兴趣。

笔者在那篇文章中写到,“卖屋后富户不知去了哪里,从此杳无音信,有人猜测是去海外谋生了。”这只是村民们的猜测,事实不一定如此。但有一个事实是,自从“张育祁”卖房之后,在地方上便杳无音信,而现实中的“张毓祁”则迁居到了瑞安城关,也就是徐先生所提的“迁居汇头街(现西小街)”。他遍查族谱,也没有查到另一个叫“张育祁”的人。而瑞安人在生活中,也常将同音字通用。不管是代写文书之人笔误,或是“毓”字与“育”通用,这个张育祁极大可能就是张毓祁。

为进一步印证有关情况,笔者一行人特意走访了张氏族人,翻阅了老族谱等相关资料。经核对,一本手写族谱上记录着“毓祁,字宋庼”,但没有任何地方记载“育祁”,这就进一步明确了“张育祁”就是“张毓祁”的主张。如果这是确切的,也就证明了张宅上五房大院即张宋庼祖居的观点。

“以前完全不知道,一直住在温州鹿城。小时候我母亲也很少提及我外公,我也没概念。近些年,她才时不时地说起这些事儿。”徐先生说,母亲提到外公很了不起,是位大学者,在汀田老家有一座很漂亮的祖宅,可惜后来卖掉了。之前一直无确切的信息,而作罢,现在才慢慢知道了老房子的来龙去脉,家族的情况才渐渐清晰起来。”由于其母亲年事已高,88周岁高龄,体弱多病,且行动不便。他决定在母亲的有生之年尽可能多地搜集一些材料,整理家族的历史,也算是了却她的一桩夙愿。

张宋庼其人其事

再来谈谈张宋庼。关于张宋庼的现有资料不多。之前《瑞安日报》曾专题刊登了八位瑞籍省文史馆员的文章,他便是其中之一,亦是瓯风社副理事兼社员。

张宋庼,名张扬,字宋庼、毓祁,出生于1903年9月,卒于1969年12月,别号“冀父”,又号仙岩山农, 出身书香门第,自幼师承瑞安拔贡生俞春如先生,师从文献学家、语言学家李笠。张宋庼中学毕业后专治国学,曾任温州籀园图书馆馆员、武汉大学图书馆中文部编目主任、之江文理学院图书馆馆员、永嘉济时中学教员、瑞安修志馆协纂等职。

张宋庼注重乡邦文化,热心地方文献搜集、整理、编纂工作。他还酷爱古文学和书法,喜爱古籍收藏,对古籍及碑文及版本有较深造诣。著有《仙岩山志》八卷、《黄鲜盦先生年谱》《知不足斋年谱》《孙仲容先生著述略说》《宋庼笔记》等,1933年籀经楼铅印四册。但现在传世之作可能只有民国二十二年(1933年)所纂的《仙岩山志》八卷。

民国十九年(1930)9月,瑞安县图书馆协会在瑞安杨衙街(今忠义街)成立,这应该是当时全省唯一的县级图书馆协会。会长孙芙士,副会长张扬(张宋庼),执行会员李笠、胡经、曾约、陈准、林庆云,1937年协会曾向国内藏书家、学者征得一批典籍,浙江省图书馆协会会刊民国26年4月号上曾刊出《瑞安县图书馆协会征书启》。抗日战争时期,与宋慈抱、俞春如等人一起编纂《瑞安县志稿》。

1936年10月,浙江省立图书馆承办了一场文献展览会,省内共分9个展品分会,负责展览会展品的征集。温州地区的展品征集活动在温州展品分会副主任孙延钊的安排下,在张宋庼等人的努力下步入正轨。孙延钊提到瑞安的展品征集陈、张、林三人经手,办得很有条理,搜集到不少有价值的乡间碑碣、照片等文献资料。10月19日,温州展品分会提供的展品全部顺利抵达杭州。11月1日,浙江省文献展览会正式开放。展出了向省内外征集的图书文献文物6000种、2万件,展出共18天,观众达到76000余人次,大获成功。在展览之初,孙延钊与刘绍宽在籀园图书馆进行了一次会话,谈到了展览筹备的具体情况,“午后至图书馆,会晤孙孟晋,言文献展览之筹备,瑞安由陈穆庵、张宋庼、林志甄三君经手,甚有条理,搜得宋元明乡间碑版颇多,名人照片有数十纸,资本皆出林君,亦难得云。”

徐先生给笔者出示了一张摄于1936年的照片,是瓯风社成员的集体合照。当时张宋庼作为瓯风社成员之一与其他15位温籍雅士在仙岩合影留念,其中包括刘绍宽、池志澂、宋慈抱、梅冷生、林损等。1933年11月20日,温州各县学界名流、学者在瑞安杨衙街(即今忠义街)利济医学堂求志堂,组织成立瓯风社,推举林庆云为总理事,张宋庼、陈准为副理事,陈谧为总编辑,梅冷生、宋慈抱、陈仲陶、孙延钊、李孟楚,外加夏承焘6人为编辑。1934年10月至1935年12月,瓯风社出版《瓯风》杂志24期,刊发地方文献,一时有“伊洛危微宗未坠,永嘉经制学弥恢”之誉。

文人中,张宋庼治学方面严谨细致,但在做实事上似乎表现得比他人更加“多管闲事”,更愿意带头。上世纪三四十年代,张宋庼曾先后提议修复探花楼、募集重修话桑楼,均得以实现。友人宋慈抱在《重修记》中赞其“宋庼乃独能望古遥集,为此扶衰振靡之举,其识见可谓超轶万万矣。”

还有一件“多管闲事”的事儿,便是劝挚友方介堪收徒,而这个徒儿正是如今大名鼎鼎的书画家林剑丹先生。

60年代初,年仅十八九岁的林剑丹给前辈张宋庼刻了一方“张宋庼假观记”,张宋庼当时受方介堪、梅冷生邀请,在温州市文管会及博物馆工作,帮忙整理古籍图书,方介堪时任馆长。张宋庼看后大吃一惊,直夸后生刻得好,后私下给方介堪过目,“这个人不教,你教谁啊?”并称这样的后生若引导一下,将来一定大有成就。

后来,在方介堪的家里,当林剑丹提出拜师的要求时,方介堪便痛快地答应了,还为这个原名“林克桂”的学生取名为“林剑丹”。经名师指点后,林剑丹的篆法刀法的章法在几年内突飞猛进,名声大振。方介堪仅凭张宋庼的“一面之词”就收了林剑丹为徒,可见方介堪对张宋庼的信任和尊重,他们之间的情谊深厚,也从另一个方面说明了张宋庼的慧眼独具。

上世纪50年代,新中国各项事业百废待兴,特别是文化事业亟需社会各界的大力支持。张宋庼经梅冷生、方介堪邀请,到江心寺帮助温州市文管会(后为温州博物馆)帮忙整理古籍图书工作。张宋庼将家中藏书、藏品悉数捐给了博物馆,充盈了博物馆的藏品。如1955年8月25日,张宋庼将珍藏的南宋徐德宝妻潘九娘子买地券捐赠给了当时的温州地区(市)文物管理委员会。1958年温州博物馆成立后,它正式成为温州博物馆的藏品。1956年,在俞春如的组织下,张宋庼、宋慈抱、李孟楚、唐澄士等人将收藏的私家书籍共计一万余册翻晒、整理、编目,成为如今瑞安市博物馆藏书中的精品,给我们留下了丰厚的文化遗产。

因此,张宋庼1963年9月被浙江省政府聘为省文史研究馆馆员(文史字第890号),时任浙江省省长周建人签发聘书。

从张宅上五房大院到籀经楼

张宅上五房大院是清代建筑,为张宋庼祖上张学敏(字岳铭)所建,建于清代道光年间,至今已200多年。

祖屋保存较为完整,占地面积1400平方米,整体建筑为合院式砖木建筑,房屋分为前后两退,屋顶建筑结构为硬山式。门窗上有镂空雕花图案。柱础石为圆形青石,部分雕有花卉祥瑞。由于年代久远,大院的房屋构件,花格雕饰有所破损,但其建筑主体和风格的神韵气度仍然存在,跨入大院仍能深深地感到“豪门老宅”和张氏家族昔日的荣光和气派。老宅从前也许曾“门庭若市”,从那被踩踏凹凸不平的地砖和门槛可见一斑。伫立走马楼的中央,仿佛能听见历史沧桑的回响。老宅以清代建筑的风格,两百年来矗立在汀川河畔,见证了历史的滥觞,又感受民族的绵绵延续。

至于张宋庼是否在张宅上五房大院里出生,其父张载琨何时携家眷迁居瑞安城关。这些我们已不得而知。一般认为,张家迁居瑞安城关时间应该是1903年之前。1903年9月,张宋庼出生,1904年,父亲张载琨离世。迁居城关之后,家人将空出来的房子出租给同村的张载勤。

据张氏族人介绍,按宗族习惯,每年分春分、秋分两个时节进行祭祖和摆酒,由五房人家轮流出资摆酒。即便迁离此地最初一段时间,张家与宗族仍有联系。每年遵照宗族的习惯,出资进行祭祖摆酒。直到1929年,张宋庼将自家所在的西厢房以100块银元的价格转让给同村租户张载勤,才渐渐与宗族失去联系。如今,房契至今还完好无损地保留在张载勤的后人手中。

张宋庼转让房产的原因,最主要的说法是,张宋庼及家人长年在外打拼,无暇顾及家乡房产。

有关资料还显示,瑞安学界名士、《张棡日记》的作者张棡与张宋庼为叔侄关系。张棡在《张棡日记》里多次提及张载琨、张宋庼父子。“午后雨。至五弟琨弟处吃圆真酒。”张棡先生在日记里提到了1888年正月里的一天,他赴张载琨家吃了“圆真酒”(琨弟指的是堂房弟弟“张载琨”,即张宋庼父亲)。说明张棡与张载琨家来往还是较为密切的。

张棡称张宋庼为“犹子”,也就是侄子的意思。我们查询张氏族谱等资料,发现张宋庼家族属于“第五房”。张学敏,字岳铭,膝下共五个儿子,分别是景濂、景槐、景煜、景培、景鏴,往下辈分分为景、时、载、毓、子……张宋庼属第五支景鏴公支系毓字辈,而张棡属第二支景槐公支系载字辈,与张载琨同辈。因此,论辈分,张宋庼是张棡的亲房侄子,要喊张棡为“伯父”。

张宋庼的迁居地在瑞安城关汇头街,现地址在西小街63号,亦是颇有名气的“籀经楼藏书楼”,曾有大量藏书。这座楼房由主楼和厢房组成,主楼为五开间二层单屋檐楼房,穿斗式梁架。二层用略向外挑出的平座,代替了过去传统做法的廊檐,属西小街上众多老门台中颇有艺术价值的建筑。据推测,张宋庼从小便在此地长大,读私塾,度过了懵懂的童年和少年时光,并走上艰辛的求学之路。

在汀田翠阴洞的岩壁上,至今还留着张宋庼、方介堪与温州学界名流同游翠阴洞的印记,“共和戊寅(即1938年)二月偕瑞安陈逊之、陈绳甫、陈穆盦、张宋庼、林志甄同游,永嘉方岩题名。”由方介堪刻字留念,永嘉方岩即方介堪。

“新荣记”掌门为张宋庼嫡孙

国内餐饮界,提起“新荣记”,恐怕大家都不会陌生,这是一个具有全国影响力的餐饮品牌。而其掌门人便是现年56周岁的张勇先生,也就是张宋庼的孙子。

2023年10月6日上午,当他和陈晓卿带着摄制组跨入汀田张宅上五房大院的大门时,院子里立刻沸腾起来了。突然来了拨“拍电影”的大咖,难怪人们感到新奇,而静谧的老宅似乎很久没这么热闹过了。但群众也懵了,不晓得这座宅院究竟要发生什么事情。

陈晓卿是张勇多年的好友,在片中,他对张勇说,“认识你快15年了,第一次知道你祖籍在温州。”张勇表示,自己出生在台州临海,父亲农校毕业就下放到临海,然后安家在临海。

陈晓卿、张勇两人时而在堂屋正间闲庭信步,时而品茗,闲谈家族的历史、老屋的过往以及温州美食。

张勇虽然10多年前陪父亲来汀田找族谱,也是知道祖宅在汀田,但跨入这座大院还算第一次。提起这次结缘,却离不开表哥徐先生的帮忙(张勇的父亲与徐先生的母亲是亲兄妹)。

“对我的感觉,温州的味道,就是小时候我爸爸的味道,虽然我们不是生在瑞安,但其实吃的都是瑞安的菜。”

张勇此次力荐好朋友陈晓卿导演到他的祖居拍摄,当然是与自己内心深处的祖屋情怀是分不开的。为了摄制好专题,张勇也是专程从上海赶到这里。其实从其祖父辈开始,他们家就离开了这座宅院,而如今他便像阔别已久的在外游子。

丝丝缕缕的阳光从屋檐瓦当的缝隙中漏进宅院内,与汀川河畔的百年老宅形成了一次完美的交汇。

张勇先生在檐下驻足,深情地凝望老屋的一砖一瓦、一窗一木,似乎听到了车马声沸、朗朗书声在祖屋大院里回荡,唤起了他内心深处的缱绻愁绪,仿佛穿越到了一个世纪之前。

(文中图片及相关资料由徐先生、何光明、张强提供)