1

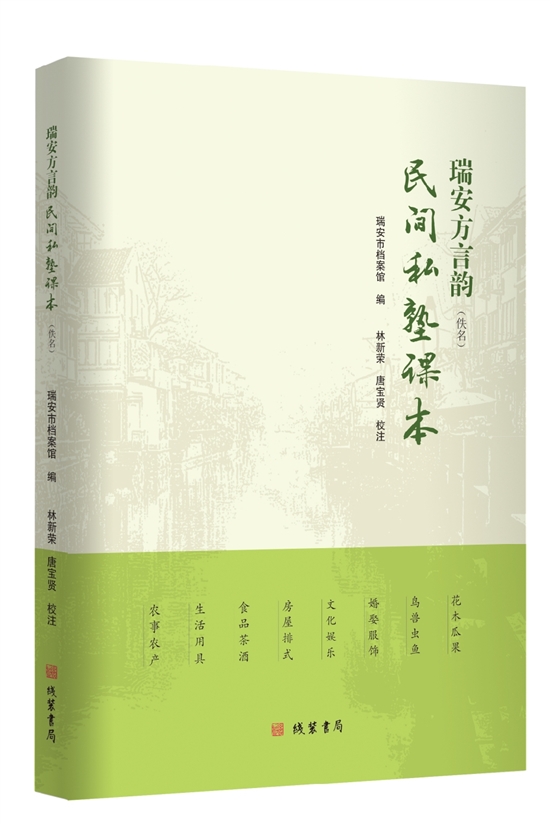

此书得于荆谷七甲村的朱珍楣先生。2011年,我着手收集地方文化资料,准备编辑一本《荆谷风情录》。荆谷是一个已经消失的地名,原来是瑞安市一个知名农业乡,现被并入陶山镇。

最初他送我复印本时,我并不重视,只在其中选了21首诗,编到我的书里。据他说,这是新中国成立初期,荆谷民间流传的私塾日用课本。我问他,这教材是谁人编写的?他说,教材出自陶山唐宅的一位私塾先生。我细观之,内容包括花果草木、飞禽走兽、四季农事、生活器皿、文房四宝、婚娶习俗等几大类。形式以绝句为主,诗不讲究平仄,押的是瑞安方言韵,这有点出乎我的意料。我试着用瑞安方言咏之,念起来竟抑扬顿挫,朗朗上口,这是正宗的地方方言教本哦。

2

教材属手抄本。这可能是当时的印刷成本高,学童买不起,也可能根本就没有印刷本。所以待我深入整理时,发现错别字与不合规的简化字(也可能是我不理解的缘故)特别多,弄得我头昏脑胀。但它的流传,自有它的特色。珍楣先生说,当年的荆谷乡,书声琅琅,学风甚盛。妇女虽不识字,耳濡目染,也能信口吟来。这就让人惊讶了,它为什么会如此深入人心呢!?

3

试着总结一下这本教材的特点:

一、贴近农村的生活与劳动,把课本民俗化与人文化。

《婚娶》卷,有这样的诗句:“花轿出堂迎新人,笙箫鼓乐闹盈盈。行郎随后搬妆奁,孩童在前挑彩灯。”“更有一人担唱笼,投门对贴赏花银。点心吃过锣催促,花炮三声轿归门。”“不觉东方日已红,男整衣衫女整容。二人步出洞房外,厅堂上面拜姑翁。”诗作四句一节,排列齐整,从抬花轿,搬妆奁,到挑彩灯,投门贴,放花炮;再到酬宾客,入洞房,写的是惟妙惟肖,又通俗易懂,描尽了婚礼的整个流程。这样有趣的内容,不受田间农户的喜欢才怪呢!

又如《农工歌》:“三月浸种是清明,打秧撩秧满田青。隔岸犁田好通插,池塘处处听蛙声。”诗行间,清风拂面,秧苗青青,蛙声阵阵,有满怀的农耕时代生活与风俗。

“四月清和气候佳,豆老麦熟菜籽黄。敲豆打麦割菜籽,挷岸补晚收棉花。”诗里把农事和季节联起来,把内容与生活联起来。我猜想,私塾先生教读这些诗时,是很有成就感与画面感的,让学童既懂得了节气,又知晓了农事。村里的妇女听久了,跟着念也就不奇怪了。

二、诗里借用与化用不少名家名句,典故颇多。

《花果草木》卷:“早梅消息报江南,先占群芳雪里开。桃李满园春意闹,一枝红杏出墙来。”群芳,指的是各种美丽芳香的花草。诗的末句,就直接借用了叶绍翁《游园不值》“一枝红杏出墙来”,读起来贴切又自然。

“水菱弓背角头尖,冻柿蒸梨软似绵。春去海棠花欲睡,秋来金橘味嫌酸。”第三句“春去海棠”,就典出唐明皇与杨贵妃。细读此句又化用了苏轼的“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆”之句意。

“长笛一声人倚楼,吹笙台上凤凰游。曲终人杳湘灵瑟,江上琵琶枫叶秋。”首句借用唐赵嘏的《长安秋望》诗句,二句化用《列仙传拾遗》中“萧史善吹箫”故事,三句典出舜帝、娥皇、女英的传说。尾句又化用了白居易《琵琶行》中“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”。这些都反映了编写者,具有出色的概括能力与深厚的文学修养。说真的,这本教材的典故还不是的一般多,就不一一列举了。

三、方言入诗,富有歌谣味,又能引起人们的兴趣,方便于传播。

如“冻柿蒸梨软似绵”“秋来金橘味嫌酸”二句,冻柿,指的是经霜的柿子,是方言叫法。嫌酸,也属日常口语。又如“槐花黄后桂花香,水面行根九莭菖。”黄后,即凋谢、掉落的意思。属于正宗的本地方言。如“鲜酒生津晚时梨”,鲜酒,本地方言,指的是家酿的米烧或糟烧。这样的例子,《厨房器皿》里尤其多,若干年以后,这些方言说不定就失传了。

四、在歌谣式的诗里,融入日常生活知识。

如“灶前瓜细即丝瓜,粗式竹篮用篾黄。”瓜细,本地方言俗称,指的是作种子用的老丝瓜里的丝络,农户将其用作洗碗布。蔑黄,竹的第二层称蔑黄,头层,称蔑青。这句是说,锅灶前的瓜细就是从老丝瓜里取出来的丝络,可以用来洗碗,蔑黄一般都用于制作粗式的竹器。

又如“案上墨盘藏砚瓦,灶前汤罐用铜锅。客来先把面盂进,后用茶壶并酒壶。”砚瓦,即砚台。汤罐,又称嵌罐,指嵌在镬下灶膛边的铁制罐子。面盂,方言俗称,即脸盆。这句是说,家里如果来客了,要在脸盆里放上温汤,先让客人洗把脸,再泡茶,最后用酒壶里的酒招待客人。这样教出来的学童,还不怕没教养缺礼貌吗?

五、个别诗作具有一定哲理,颇发人深思。

《昆虫》卷里:“蝉鸣黄叶汉宫秋,笑杀螳螂强出头。悟到庄生蝴蝶梦,方知身世即蜉蝣。”庄生梦蝶是古代著名典故。蜉蝣,即蜉蝤,因其生存期短,常用来比喻微小的生命。此诗借助昆虫的特有现象,发了一通人生感慨,给人以深刻的启示。

4

诗是越读越有味,在认识到它的价值后,我决定把它整理出来。这本民俗化、人文化,蕴含着古人生活痕迹与气息的,又能够给人以音韵美感的手抄本,是一本难得的地方教材。它既具有实用性,又具有趣味性。仿佛过去山村里常见的牧童短笛一样,信口无腔,却清越而悠扬。

5

但校注起来又何其难哦!

岁月的更替,导致生活方式与农具的流变与消逝,以及对农耕生活理解的偏差,给注释增加了难度。按我的合作者唐先生的话,这本课本应该是陶山山下村唐宅数代塾师的集体之作,所以各个年代的痕迹都能看到,有时还很明显。比如说,后期增加的电灯:“烛头自来机器巧,铁丝引电夺天工。”对于本书,我们只能说是尽力了,尽心了!敬请方家批评指正。