■陈良明

无论是领导、专家还是兄弟学校,以及香港、台湾的客人,他们来瑞安中学参观时,对一所中学保存如此丰富的珍贵古籍往往表示惊叹不已,肃然起敬。

瑞中古籍藏书是与百年名校的厚重文化最匹配的一张金名片,是镇校之宝,早在创办伊始,创始人孙诒让就重视图书资料的购置……

人祸国难,新中国成立前瑞中古籍留存少

瑞安中学前身是学计馆,开办之初就设有书报借阅室,这里就包括部分古籍图书。1931年胡旭先生当校长时期,永嘉籍学生胡××因学期考试不及格,对学校不满,放火烧掉图书室,最后被判刑、赔款。学校图书室没有了,古籍也没有了。

1939年,王超六先生担任校长时期,他向社会上热心教育的人士征集图书。当时黄氏后裔黄宗洲将其祖父黄绍第之藏书数百册,慷慨捐赠给瑞中图书室,由工友吴鹤卿(温州人)负责整理,装订补充,斐然可观。

1941年4月19日,温州第一次沦陷,日军登陆瑞安。瑞中的图书(含古籍图书)、仪器被移藏于西门的探花楼(今在瑞中校园内)。避难结束回来,发现图书、仪器荡然无存。王超六校长痛心疾首并撰《四一九事变本校图书馆黄氏赠书遭劫感言》。

所以,新中国成立前几场空前的人祸国难,学校应该已没有可观的古籍留存。

王从廉与瑞中古籍的三个来源

瑞中古籍收藏发生重大改变,是在新中国成立初期,这里不得不提一个人——王从廉先生。

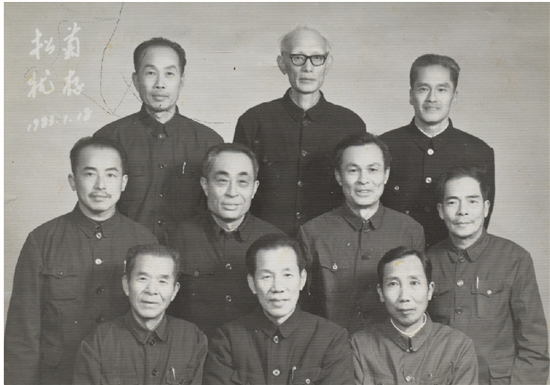

王从廉(1923—1994),乐清高园村人,系南宋状元王十朋的后裔,1949年毕业于浙江大学历史系。1951年8月,温州地委专署任命王从廉担任瑞安中学副校长,主持学校的工作(当时县长张洪勋兼任瑞中校长),次年2月又兼学校教务主任,至1954年8月。

作为当时校务工作的实际负责人,王从廉深知学校图书资源的重要性,出于努力改善办学条件的责任担当,对文化育人的自觉以及毕业于浙江大学历史系所具备的自身专业学养,他对古籍珍贵价值有敏锐判断甚至喜好,不遗余力重视古籍的收藏与整理。在国家正处在国民经济恢复时期、在学校经费十分困难的情况下,王从廉还是下决心挤出一定数量的款项去购买书籍,其中就收进了两批古籍书。这是瑞中古籍来源之一。

1951年冬至1952年春间,瑞中教师董朴垞、林炜然等发现城关申明亭巷胡宅大楼一座楼房内存放着几万册古籍,即向王从廉反映。胡氏家族是瑞安的书香门第,胡调元是晚清进士,担任过金坛县县长,为晚清至民国期间温州、瑞安的文化名流。胡氏家族先后有胡演元、胡哲民两人出任瑞中校长,胡哲民先生的儿子胡雨是瑞中著名的数学老师,先教数学,后教英语。胡调元故居是民国时期瑞安的一栋两层洋房。

王校长获知后立即实地调查,并向县长张洪勋报告,要求将这些古籍划归瑞中,以便发挥其作用。

温州市图书馆馆长梅冷生先生得知后,就到瑞安来,要把这批古籍运到温州图书馆去。王从廉得知这个消息,据理力争,他说:这批书是瑞安人民的,希望由瑞安文化教育部门保管使用,特别是瑞中缺少图书资料,其中有复本的可拿些去。

梅冷生先生认为王从廉说得有理,也就没有强求。“梅君顾念该县文风一直较盛,而玉海、蔘绥两处图书又已尽数捐献省、市。故凡遇市馆已有的版本,包括善本,和未刊抄本,都留交该县文物馆。复徇瑞中校长王从廉同志之请,以其余复本充实该校图书馆。”(林炜然:《纪念温州市图书馆开馆七十周年——并追怀梅冷生馆长》)。

王从廉又将此事向当时温州地委宣传部部长郑伯永同志作了汇报,也得到他的同意,将书留给瑞中。因此瑞安城关镇人民政府就按地委和县委的意见处理了这批古籍,即将其中的复本运到温州图书馆。作为互惠支持,温州图书馆日后也拨了部分古籍图书给瑞中。

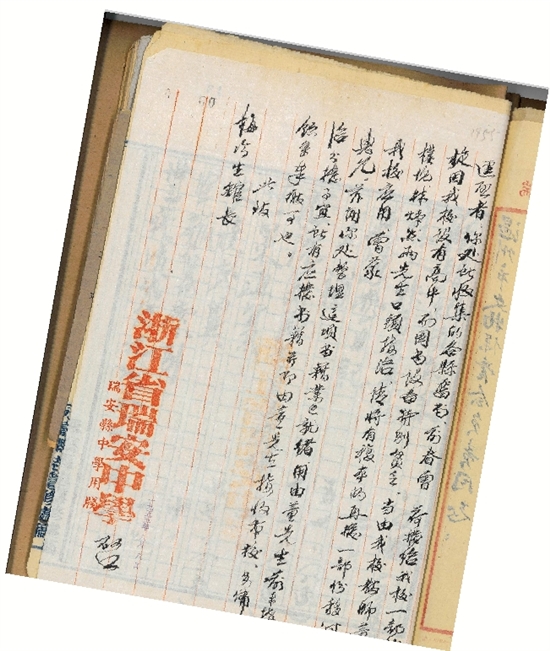

这段历史被文字记录了下来。“浙江省瑞安中学致梅冷生函:迳启者。你处所收集的各县旧书,前春曾荷拨给我校一部分,旋因我校设有高中,而图书设备特别贫乏,当由我校教师董朴垞、林炜然两先生口头接洽,请将有复本的再拨一部分移付我校应用,曾蒙惠允。兹闻你处整理这项书籍业已就绪,用由董先生前来接洽分拨事宜,所有应拨书籍并即由董先生接收带校,另备领条奉缴可也。此致梅冷生馆长。浙江省瑞安中学启。一九五五年八月八日。”(温州市图书馆档案,藏书建设类,F7,第60页)。

这部分被运到瑞安中学图书室的书,有三万册左右。这是来源之二。

王从廉收集古籍来源之三是瑞安县文教科。

新中国成立初期,瑞安县文教科封存一些古籍,未能发挥作用。王从廉向县文教科提出把这批书划归瑞中使用,得到了县文教科同意。同时划拨的还有几只老木柜。

瑞中古籍留存,离不开这些老师的守护

1966年,瑞中成了瑞安造反派汇集的中心,学生停课闹革命。有红卫兵认为图书馆里有许多古书是写帝王将相的,是“四旧”,要烧掉,受到教师的制止。

1967年武斗开始后,武装连的一些学生爬窗进图书馆偷书,有的偷去换芽糖吃,有的把藏在科学馆暗室的珍贵古籍拿去卖到竹巷口蔡××旧书店。当时还有一种说法,古籍卖给南门头咸货店包虾皮,虾皮不会“抽纳”(潮湿)。

古籍损失最惨重的,是因为武斗中有四个造反派学生死亡,造反派们要建一座“三忠春梅”纪念碑(四个死亡学生名字中各取一字),经费不够,要把图书馆里“最封建的东西”古籍卖掉。在这关键时刻,体育老师杨化强挺身而出,做了一件功德无量的事!

据杨老师回忆:“某一天,瑞中图书馆的徐秀鸿老师悄悄告诉我,一批瑞中造反队学生打算到瑞中图书馆拉旧书,说那些古籍、老书都属于封资修的‘四旧’,要拉到旧货站收购掉……徐秀鸿老师说已有近两万册图书被卖掉,还有一万多册,大部分是古书,正装好放在麻袋里,可能明天会拉去卖,问我能否有办法转移保护。我一听,大吃一惊。正好那天造反派到外面开批斗会了,校舍里空无一人,我赶快到厨房拉来一辆板车,去厨房找到食堂老伯施光尧,两人一连拉了五趟,把三十多麻袋图书拉到瑞中分部宿舍(林庆云故居)存放起来,上面用草柴盖好。一直保存到瑞安中学正常复课后,才由徐老师重新拉回瑞中图书馆保存。这件事完全是凭我的直觉,主动去做的,造反学生对我也还好,未予干扰纠缠。为瑞中保留下一批珍贵古籍,我颇感欣慰。”

上世纪六七十年代的那场浩劫,瑞中图书馆的图书损失惨重,其中古籍图书从三万多册减少了一半多,而这些留存的古籍,也成了如今瑞中古籍藏书的家底。

1979年6月,瑞安县委为王从廉先生平反,恢复政治名誉,1986年享受离休待遇。获平反后,他又回到瑞中,牵头整理古籍,开展清理粗分、分类入架、查漏补缺、登记造册等一系列工作。

瑞中的古籍收藏离不开董朴垞、林炜然、王从廉、徐秀鸿和杨化强等老师的贡献,没有他们慧眼识宝,瑞中就没有今天的古籍留存。

瑞中是怎么被评为省古籍重点保护单位的

尽管自上世纪八十年代开始,瑞中古籍就已整理分类,但并没有采取特殊的保护措施,古籍与普通的图书一样,放在敞开的书架上,结果出现蒙灰虫蛀,损坏日益严重。

2011年11月,浙江省古籍保护中心副主任徐晓军带领普查组一行5人,到瑞中进行古籍保护的调研,笔者负责接待。专家们看到一所高中保存如此多的古籍很是惊讶,同时指出很多古籍虫蛀严重,对古籍损坏情况与保存环境十分担忧,建议学校改善古籍保护条件,建设规范化的古籍室,争取申报浙江省重点古籍保护单位。

省重点古籍保护单位需要几个硬指标:古籍总量达两万册以上或善本古籍1500册以上;要有一个古籍专用书库;配一个专门古籍保护人员等。当时学校的古籍14797册,善本1868册,符合了其中一个条件。

2012年笔者就任校长不久,启动了古籍室的装修。

瑞中古籍室装修借鉴了浙大西溪校区的风格。我们去浙大参观,负责人听说我们是瑞安人,来自孙诒让创办的瑞安中学时,特别客气,因为浙大图书馆古籍收藏在高校中有让人望而生畏的实力,主要来自孙孟晋先生把玉海楼8000册纸比金贵的善本、珍本的捐赠。

书柜也是根据浙大提供的信息,到杭州富阳一家高档的仿古家具厂,采购百年老樟木加工的书柜、书桌。

万事俱备只欠东风,学校还缺乏专业的古籍保护人员。经打听,温州市图书馆专业人员陈伟玲,是浙师大古典文学研究生毕业,年轻优秀,已是温图的骨干,她自己也有调动的意愿。看来是急需又合适的人才,但学校没有用人指标。怎么办呢?学校打了一个申请报告给市编办,要求给学校增加两个用人指标,一个是科技小发明的辅导老师,因为瑞中科技创新教育是学校的一个品牌,在全国有相当大的影响力;一个是古籍图书专业管理员,瑞安中学有珍贵的古籍图书14000多册,急需整理保护。报告送到了市人民政府,当时的李无文市长大笔一挥:同意!

陈伟玲于2013年9月调入瑞中,她在温州图书馆也是青年骨干,为人做事与专业水准都很棒,领导、同事对她评价很高。温图的卢礼阳先生对她的调离至今还心疼不已。

陈伟玲说:“我调来的时候,硬件、装修等均已完工。我的任务就是开始整理古籍,当时主要面临两个问题,一是除尘,二是排列。

关于除尘,实际上我们的古籍虫蛀挺严重的,虫蛀后形成的黑乎乎的比沙子还细的颗粒,抖一下就有很多掉下来,看起来有点恐怖。温州图书馆和瑞安博物馆的古籍,我都接触过,他们有专门的库房,也有专人打理,中学的保管条件肯定不能跟他们相提并论,所幸,在一万四千七百多册的古籍里,没有发现活虫,这或许得益于学校搬到新校后,给书架的每层铁皮搁板上放了一块樟木板,起到了很好的防虫、驱虫的效果。我采用最原始的办法去除尘,用柔软的排笔一页页地去刷,每天需要全副武装,身穿蓝大褂,戴上头套,再戴两个口罩,一天下来,即使戴了两个口罩,也挡不住一鼻子的灰,手部皮肤脏兮兮的,干巴巴的,就这样如老僧坐定般,在人迹罕至的六楼日复一日地做着除尘工作。这是我从未有过的体验,也成了脑海里至今挥之不去的印象。

至于排列,1979年3月王从廉老师已经整理了一本古籍登记簿,按照丛书、经部、史部、子部、集部排列。王老师1945年夏以公费考入浙大文学院历史系,文史功底非常深厚,曾经是瑞中的副校长。这本登记簿是他亲笔手书,字迹遒劲,版本鉴定很有造诣。六楼的古籍大部分是按照他的登记簿排列的,由于老校搬到新校,部分古籍位置混乱。除尘后,我把所有的古籍按照他的登记簿的顺序进行编排,顺利搬迁到新的古籍室。

2014年9月开始古籍普查,在浙江省古籍保护中心的指导下,按照全国古籍普查平台的要求录入相关的信息,拍摄并上传古籍定级和破损等级的书影。2015年年底完成古籍普查。古籍普查经费有4万多元,全部用于购买古籍樟木夹板、防蠹纸等。”

2014年瑞安中学被浙江省人民政府、省文化厅评为第二批古籍重点保护单位,当时全省只有13家(目前全省有16家),瑞安中学在全省所有中小学里是唯一获此殊荣的学校。

古籍保护工作做好了,有了规范化的古籍室,起到了筑巢引凤的作用。陆续有单位、校友把手头保存的少量古籍捐给学校。有的古籍由于保护不善,虫蛀严重,再不及时处理与妥善保管就会变成一堆拿去收购也没人要的废纸。有的老校友说:“这几本古籍我百年后,十有八九会被子女当废纸卖掉的,还是放在这里物尽其用,有价值,也算我对母校的一点贡献。”

现在瑞中图书馆古籍藏有量已达到17000多册,在温州市排名前三。前四名分别是温州图书馆、瑞安玉海楼(瑞安博物馆)、瑞安中学、温州大学。

瑞中被评为省古籍重点保护单位后,得到了省政府的10万元奖励,结果只见文件,始终不见钞票,原来有关部门的同志闹了个大乌龙。经办人员看到古籍保护就想到了玉海楼,把钱毫不犹豫拨给了瑞安博物馆(玉海楼)。当瑞中追溯到钱的最终落脚点,提出要回这笔资金的时候,博物馆同志很客气地回复:钱都花光了,谁知道拨到我们单位户头的钱不是我们的啊!负责拨款的小年轻说,古籍保护的钱当然是玉海楼的嘛,怎么会是瑞中的呢?我真没想到!这很像两个和尚打架,谁也抓不到辫子,责任撇得全零清。没办法,就权作瑞中对瑞安文化事业的一份贡献。同时我们作为瑞安市图书馆的联盟单位,瑞中古籍藏书在瑞安市图书馆晋级评审中发挥了重要的加分作用。

我国古代文献典籍是数千年历史的重要成果,蕴含了中华民族的精神价值、思维、想象力和创造力。这些古籍是中华文明传承的见证,也是人类文明的宝贵财富。古籍不可再生,具有文献、版本、艺术、学术和文物价值。保护好古籍对文化传承、民族情感、民族精神、国家统一和社会稳定至关重要。来访的客人多数对瑞中有如此丰富的珍贵古籍惊叹不已,但也有来宾对古籍的价值及保护不以为然,认为在数字化的今天,花那么大的代价保护这些故纸堆有必要吗?对此还真不好解释,有时候,笔者就给他们讲一个段子:古籍这东西就像女人的貂皮大衣,花那么高的价格买回,一年未必穿上一次,但挂在衣柜里代表了自己的身份和生活档次,一种优越感在全身膨胀。