你嫣然的一笑/如含苞待放/你的美一缕飘散/去到我去不了的地方/天青色等烟雨/而我在等你/炊烟袅袅升起/隔江千万里……

一曲《青花瓷》,一抹江南烟雨色。拂过四季的风,赏过四海的景,都不抵故乡的一草一木,一河一桥,还有故乡的老街人家。

我的故乡在林垟水乡,一个有着“浙南威尼斯”之誉的小镇。水之润泽,赋予了故乡活力与灵动,而故乡的老街则是富有诗情画意的历史长廊,积淀了丰厚的历史文化底蕴。

细雨霏霏的江南,如同一幅轻描淡写的水墨画,素净简洁。烟雾笼罩了整座小镇,老街也浸在水雾里,透着深刻的古韵在雨里轻述,传递出水墨山水的韵致,氤氲着一种江南水乡的朦胧与素雅。石桥下,黑白瓦间,有了宁静,有了安详,有了行云流水般的舒适。村姑们在河埠头淘米浣衣,洗洗刷刷,悠悠荡荡的小船来来往往,桨声欸乃,吟唱一支江南特有的水韵调。

淅淅沥沥的雨,丝绵一样细细密密地铺下来,流过瓦当,落于檐下,在青石的缝隙里,滋长着美丽的草木,织出绵长的回忆。烟雨的江南,撑一把伞漫步老街,此地适合安置心灵,此处适合听雨回忆,往事的余香弥散于木屋瓦檐下。假若出来匆促,无需为忘带雨具而心焦,烟雨下老街的一番诗意,自会抚平你眉间淡淡的愁绪。落雨之时,便是留客之意。房檐下,小窗边,眼之所见,皆是风景。几人因雨而遇,闲话家常,避雨听雨,方言细软,雨中檐下的光阴从不会显寥长。

穿过烟雨,老街的门面已不再是往昔的模样。湿润的石板路,不记得谁曾来过,谁又挥着衣袖离去,只是在流淌的光阴里,诉说着那些经年如水的故事。

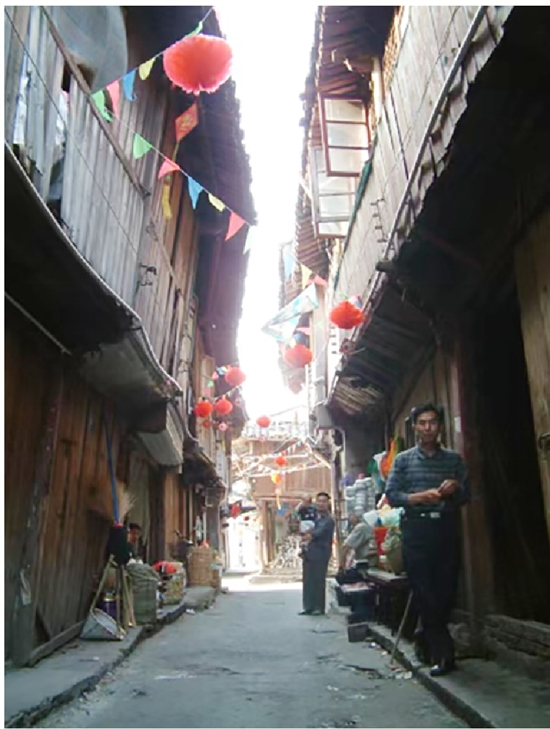

老街沿河临水而建,狭小幽深,街铺屋檐几近相连,有些相距甚而不到一尺距离,屋檐紧挨着屋檐,店铺依傍着店铺,形成了著名的“一线天”街景,恰如乡民们对老街最形象贴切的描绘:“街顶一线天,店堂面对面,青石铺金路,店后依河边。”

在“老林垟人”的记忆里,老街车水马龙,河埠头上船头连着船尾,停满了载满货物的木船,鳞次栉比,热闹非凡。药铺药杵声声,遥想当年金家两位名医老街坐堂问诊的情景。布店花色斑斓,门庭若市,欢声笑语的场景历历在目。每逢过节,老街便成了欢乐的闹市。年三十年糕制作的金元宝、金秤砣摆满柜台。杂货店,军绿色解放鞋摆放齐整列队相迎,喜气洋洋的年画摆出,红彤彤的日历挂上,映照出红红火火、热气腾腾的生活。中秋佳节店堂小物件琳琅满目,小摆件小巧玲珑,工艺精湛,围观者甚多。美食铺更是让人驻足:风仙、巧食、灯盏糕、白糖(也叫麦芽糖)、枇杷梗、炒米糖,那些记忆中的美食,贴着故乡的牌子,如今忆及,仍是令人回味无穷。

老街见证了我们这批70后林垟孩子的成长。各类杂货铺,药店,糕点铺,文具店等等,在孩子们的童眸里,老街长得似乎看不到尽头,深得如岁月一样绵远悠长,一家接一家的店铺仿佛永远跑不完看不够。最大的店铺,我们管它叫“供销社”。一放学,只要耳畔有风儿捎过“供销社”的声音,我们便会牛皮糖似的黏着,乐颠颠随着大人在各店铺前流连,即便没买什么也无所谓,主打一个眼饱。

老街曾是“瑞平两县万全垟农村的商贸中心”,它无疑就是块聚宝之地,附近阁巷、榆垟、谷垟、郑楼村民红白喜事都要赶到老街来买办。每至稻熟时节,人便更多了,老街上人头攒动,肉铺鱼铺杂货店顾客盈门,烟雾漫漫,人声鼎沸。锅里漂着油亮亮的油卵,猪油糯米糕香气腾腾……那些美食小吃好像都被滤过镜,罩着一抹柔和的光线,令人的心为之颤动。咬上一小口,牙齿总会有一股轰轰烈烈的香味在打着激灵。记忆中的老街,是油卵飘来丝滑的甜香,是河虾细嫩滑口的鲜味,是柔软的棉花被弹得暖烘烘的气息,是一种世事安稳的气味。老街的时光,童年的每天,温暖且迟慢。

街角的文具店是一间木制结构的二层楼,是我们一帮孩子常光顾的,喜欢趴在柜台边眼馋着花花绿绿的本子、各式各样的笔,一块块裹着透明纸的橡皮擦,散发着沁人的香气。彼时上初中的我,是文具店里的常客。从川河街出来,一路小跑过林中街,拐进老街,直奔文具店。听着耳机里的《青苹果乐园》,眼眸直勾勾地盯着墙壁上挂着的钟楚红、翁美玲、小虎队的海报,来回辗转的眼眸中不知磨蹭了多少光阴。待脸皮磨薄了,方从兜里掏出零票,换一本不知看了多少回的笔记本,摩挲了一遍又一遍,珍宝似的捂在怀里。十五岁那年,用攒了许久的零花钱买了一本带锁的笔记本,将复杂的心事偷偷地藏于其间,将波折的际遇记录纸面,它带着老街的记忆,无时无刻不存在于我的生活。一次又一次地迈进文具店,每一次都徘徊在眼前的“斑斓”里,里面有构筑的梦想,有蕴藏的惊喜,在乌黑的瓦檐下,聆听岁月之声穿过自己的身体,发出清亮的回音——故乡的老街,是我们挥之不去的记忆。

有着数百年历史的老街,如今在现代文明的脚步声里,于时代巨变的历史画卷中,往昔繁华虽已不复现,却仍独守一份安然与恬静。在外求学、工作,离开故乡数十年,老街成了我思乡的符号,青石板上的纹路,斑驳墙面上的刻痕,“一线天”的街景,都已化作一份情结,一种乡愁,一处精神家园。

在喧嚣的人群中,忆江南的一条老街,此心安宁、平和与满足。