■虞秋生

1966年3月的一天清晨,天空铺满霞光,大地生机勃勃。一艘汽轮拖着4只满载天井垟周边村庄乡民的客船,从曹村启泥潭码头起航,向目的地仙降上埠内河码头进发。这艘被大家称为“曹村轮”的内河交通工具,在1966年3月至1986年3月这20年间,把马屿与仙降两地的乡民和货物源源不断送出飞云江南岸,把外地客人和商品接到江南大地。它不仅给约计130万人次的群众出行带来便利,还带动了飞云江南岸经济文化的繁荣。

近日,笔者在曹村镇老人协会会议室,与5位知情者一起,追忆着当年曹村轮的诞生、运营和退出情景,几多兴奋,几多感慨,往事如潮水般穿越时空奔涌而来。

河港起波澜

驶来曹村轮

瑞安境内内河客运起步较早。

《温州市志》记载,光绪三十一年(1905)7月,瑞安士绅项湘藻(1858—1918)和项芳兰(1859—1909)兄弟集资创办了永瑞轮船公司,经营瑞安至温州的内河航运。1914年,永瑞轮船公司与平安轮船公司合并,组建瑞安通济轮船公司,项湘藻担任公司经理,在经营瑞温塘河航运基础上,开通了瑞安至平阳(经瑞平塘河)、瑞安至平阳坑(经飞云江)的内河航运。1950年,瑞安通济轮船公司与温州招商局轮船公司公私合营,改称温州内河轮船公司,全面负责温州境内内河航运管理。

曹村港(也叫曹村河),由曹村片7平方公里范围集雨向外排泄自然生成的沟渠,经人工疏浚成河,由南向北流进飞云江。因河道坡平水缓,泥沙淤积,宣泄不畅,早些年致使浙南大粮仓天井垟涝旱连连。《马屿镇志》(待出版)载,1962年冬天,马屿区委动员曹村、篁社、江浦和江溪四地劳力18万人次,将西起丁岙村、北至三株松村,长4.5公里的曹村港主河道进行彻底开浚,完成土石方24万立方米,使河面宽度达到30米,河深为4米。从此,洪水畅快淋漓地排入飞云江,解决了马屿区南片连年涝灾问题。1963年4月,潘山翻水站建成投用,飞云江水注入曹村河,使河道不再有枯水期,也确保了天井垟无旱情。

上世纪六十年代初期,飞云江南岸交通还不发达,乡民外出靠脚板,运货靠扁担。偏远又仄逼的曹村一带更是人出不了山门、货出不了乡村。瑞安县交通部门根据曹村港状况,急群众所急,在1965年秋,与温州内河轮船公司瑞安分公司商定,开通曹村至飞云上埠内河客轮。交通部门负责建设轮船停靠码头,轮船公司负责购置动力汽轮、客船及日常运营。

施绍美,曹村镇曹东村人,今年77岁,曾多年担任村党支部书记。据他回忆:“那年我18岁,常到村庄周边转悠,看到曹村粮站石山外启泥潭在建码头。十几个建筑工人和村民一起挖土方,平场地,垒石块,抹西门汀(早期的一种水泥),速度挺快的,没几天,码头就弄好了。听工人们嚷嚷,航线上其他17个停靠码头也用这种办法,在1965年冬天都要建好。”

1966年3月,曹村轮正式启航。一艘120匹马力的动力汽轮拖着4只客船从启泥潭缓缓驶出。船过河港掀起层层波浪,冲击堤岸发出阵阵涛声,汽笛声划破寂静天空,给沿岸乡村带来希望。船舱里的乘客,个个把喜悦挂在脸上,迎接新生活的到来。

旋桨犁水忙

人货达三江

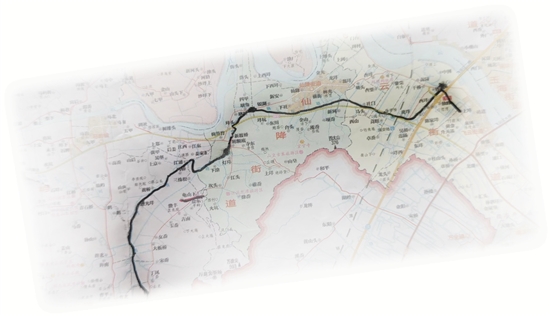

从曹村镇启泥潭码头到飞云上埠内河码头,直线距离约16公里,而轮船驶的河道,弯弯绕绕,忽北忽东,实际距离约为30公里。轮船以每小时13公里的速度航行,加上停靠时间,单程航行大约需3个小时。

刚开始那三四年,航线停靠码头18个,分别为:曹村启泥潭、许岙垟心亭、三株松、下涂,过了新渡桥,船离开马屿区范围,进入仙降水域,经过塘角、垟坑、下社、樟树桥、木车、社门、徐库桥、高旺、吴桥、东垟、彭桥、前金等12个停靠点,最后到达终点——飞云上埠内河码头。

1969年冬开始,马屿区内又增加了丁岙、增家垟、女岙和垟头4个停靠点,至此,曹村轮单程停靠点达到22个。

这些停靠点中,有3个点上客比较多。第一个是启泥潭码头。它汇集了东岙、南岙、南堡、曹东、曹西、曹南、曹北、西前、碗窑和上都等10村的出行村民;第二个是新渡桥码头。垟头、坊额底、仙皇竹、姜家汇、浦西、江东、江西、后姜、上郑、团社、树排头、上京、上垟、大坑和新渡桥等15个村的村民,都在此上船;第三个是许岙垟心亭。这个停靠点的人流来自大板桥、宋岙、姜山、许岙、协山、马岙、鹤一和鹤二等8个村庄。相对而言,当时隶属仙降区的十几个码头人流要少些。

为合理安排群众上船,轮船返航时,在新渡桥码头“放掉”两只客船,将另外两只客船带回曹村,第二天,轮船在曹村启泥潭码头带两只客船出发,到了新渡桥码头,把昨天停放此处、现已上客的两只客船带上,一起驶向目的地。

轮船在曹村启泥潭的出发时间,夏秋早上为5时15分,春冬早上为6时。为给群众进城办事留足时间,飞云上埠码头返回曹村的时间,夏秋为下午2时整,春冬为下午1时30分,这也可以保证群众天黑前到家。

单程票价为2角6分钱,1980年1月起调整为3角。票证为纸质,上船前买好,中途有人查票。

夏秋人多、货多,有时会再加挂一只客船。每只客船船舱设靠椅于两舷,船客相向而坐,中间摆一条长坐凳。一般先到的人会坐靠椅,后来的坐长凳。每只客船能容纳40人,4只船总容量在150人左右。当年乘船的人大致为:走亲访友和外出游玩的;进城进货送货的;提篮挑担售卖农家蔬菜的;到城关学习考察开会的;为乡村集体企业跑供销业务的。

今年78岁的陈瑞林是曹东村人,他说:“坐曹村轮,最大感受就是热闹。船舱里有摆棋局的,有玩三张牌的,有肩膀挂着箱子卖冰棍的,也有脖子上吊个大四方格卖香烟糖果的,有挑箩筐敲打麦芽糖的,还有打长筒唱莲花的,偶尔还能碰到词师唱鼓词,像《倭袍传》《刘氏大娘游四门》《徐大娘望牢》就听过两次。”陈瑞林说,“走江湖卖膏药的人,叫卖声很大,买的人很少。船舱里就像乡镇小集市,烟火气特别浓。”

船通百业兴

山乡气象新

交通好百业兴。曹村轮穿行于马屿和仙降的河道,汽轮螺旋桨搅动的不仅仅是寂静的河流,给沿岸农村生活的冲击也是巨大的。曹村轮驶过,飞云江南岸大地悄然发生变化。

外出的人多了,村庄“活”了。马屿区江南片农村,早年因交通问题,村民基本上生产在田间,生活在庭院。如今曹村轮来了,抬脚可走四方,村民自然就坐不住了。亲戚朋友间可以走动了,学校师生能外出参观了,想看县城风景的,也变得容易了。曹村轮运行20年,运送城乡居民保守统计在130万人次以上。

买卖兴旺了,农村经济出现好势头。内河航运开通,货物跟着流动起来了,尤其是曹村街开店做生意的店主,可坐船直接去瑞安城关南门和黑河臀,甚至是温州市区进货,当日可往返,比原来步行去马屿,靠碰运气搭车进城、拿了货折返,时间大大缩短,成本也大大降低。上世纪七十年代,曹村有20家制作喜糖的作坊,它们就是依靠曹村轮的便利,把生意做起来的。曹村曾以大量出售小猪仔闻名于外,平阳、苍南客户原来是先到马屿,然后步行至曹村,买好猪仔,雇人挑到马屿,再想办法运回去。曹村轮开通后,买猪客直接坐船到曹村,方便了很多。曹村三面环山,山货较多,如笋干、番薯干、萝卜丝干和番薯枣等,过去自晒自用,现在外销换钱了。农家自留地里产的蔬菜,自给有余,也可以坐船到新渡桥垟头街卖个好价钱。货物进进出出,农村经济由此就发展起来了。

推动了文化交流。曹村轮开通后,当时隶属马屿区的曹村、篁社、江浦和江溪四地中小学,经常组织师生,去瑞安城关西砚山烈士陵园凭吊革命先烈、到华侨电影院观看爱国电影、到瑞安剧院观看越剧演出……一些学校还组织教师到城关中小学观摩交流,以提高乡村学校教学水平。与此同时,越来越多的村民乘船到瑞安城关和温州市区游玩,大批市民也坐船到山皇寨、常宁寺和圣井山等景区旅游。这种双向互动式的接触交流,带给农村的直接影响,就是文化得到了丰富和提升。

船小故事多

回忆暖心窝

小汽轮载的是乘客,穿行的是河道,承载的是许许多多令人难以忘却的故事。

船费买了书,靠步行回家。林元浦,曹东村人,今年80岁。他对50年前的事记忆犹新:“1974年冬天,我在曹村小学当民办教师。周末去瑞安城关玩,在解放路新华书店看到一本《浙江民间草药》,是我盼望了很久的书,高兴得不得了,想把它买下来。打开钱包一看,还有3角5分钱。这本书定价2角,如果买了书,回曹村的船费就不够了。犹豫了好一阵子,最后下决心买了书。渡飞云江花了3分钱,剩下1角2分钱,我把船票买到平阳万全倒树桥码头,上岸后,步行过风门岭,翻过大步山,足足走了1个多小时才到家。”

东躲西藏送桐油。改革开放前,曹村村民办了一些手工作坊,生产老百姓日常生活物资。今年67岁的周良榜,曹村人,是一名退休教师。他在电话里告诉笔者:“我父亲是开桐油作坊的。我上初中时,开始帮他干活,把榨好的桐油送到客户手中。那时候对商品流动的管理还很严格,查到会被没收。我家的客户主要在瑞安莘塍和塘下,就得经常坐曹村轮去送货。每次送货前,我都要打听一下情况,再决定是否出发。上船后还央求船老大把桐油藏好,即便如此,去的路上仍然提心吊胆,直到交完货,才放下心来。”

数桥看景,不小心吃光了一天口粮。丁朝芳,今年68岁,曹村人,说话风趣。他讲了一件事,在场的人都笑了:“1966年秋天,我10岁,在曹村读小学,学校组织我们去瑞安城关西山烈士陵园瞻仰革命先烈。母亲用手帕给我包了10个馍糍,充当一天口粮。路上我特别兴奋,一会儿跑到船舱顶上数码头、看风景,一会儿站在船头数桥梁,不知不觉把10个馍糍吃了个精光。此时,船才到彭桥附近,时间是上午7时多。这下我傻眼了,接下来该怎么办?同学知道了,都笑话我。最后,一个女同学匀给我3个馍糍,这才让我那天下午没饿着肚子。”

上埠饮食店抢饭吃。飞云街道上埠村2号,40年前,这里是知名的“上埠饮食店”。与内河轮船码头仅几步之遥,当年曹村轮乘客在此上下船。今年74岁的吴德芝就住在上埠村1号,他站在家门口,右手指着与他家挨在一起的房子说:“你看,房子上‘上埠饮食’4个字还在,别看现在冷冷清清的,当年可热闹得不得了。上午10点至下午2点,这儿里三层外三层,都在等饭吃。为能早点吃上饭,大家挤来挤去,常有挤到河里的,万幸的是没出过人命。因为抢饭,还经常发生口角。我们住在旁边的不胜其烦。后来曹村轮停了,那种场景也没了。现在还挺怀念的。”

1981年2月,马屿至曹村的公路建成通车,快捷灵活的陆路交通,给曹村轮带来很大冲击,客流量逐年下降,1986年3月曹村轮停航。

笔者采访时,漫步在瑞平塘河飞云段的河岸上,看到当年的河道仍在,河堤大都被石头垒砌或水泥灌注,河面微澜宁静。沿岸22个码头,除上埠和新渡桥码头仍完好存在外,其他的都已不见了踪影。

水脉就是文脉,历史就是文化。曹村轮驶过的曹村港(河)、白门河和瑞平塘河,沿岸的历史遗存、人文景观和沿河的水风俗、水生植物,以及曹村轮上发生的故事,这些固态和活态文化,都弥足珍贵。曹村轮已经远去,但文化还在,文化永远年轻。