说林垟是飞云江南岸沿海平原,即万全垟中的“小瑞安”,或有夸张之嫌吧?

非也。其理由:一是林垟历史上一直为瑞安县(市)行政辖区内的一个乡镇(现在是南滨街道的一个社区),由于地域比瑞安市小,称“小瑞安”,应是顺理成章;二是林垟街自明清以来,一直是具有90平方公里的万全垟这片沿海平原上的商贸中心,而宋代的瑞安县城是“温州八镇”(“八镇”的镇,指的是商贸集镇,与现在行政镇不同)之一,浙南闽北交通要津。林垟街范围比瑞安城小,好像是瑞安城商贸业的分部,亦是名之所归;三是瑞安县自两宋以后,一直被喻为“东南小邹鲁”“理学名邦”,学者、文人辈出,而林垟自晚清迄今,文人数量在瑞安市各相同范围的辖区内一直领先,并在全市范围内率先被命名为浙江省历史文化名街区,与瑞安市被命名为浙江省历史文化名城相媲美,也只是范围小一些,称她为“小瑞安”也算名实相符。

我是平阳人,老家是东距林垟5市里的万全镇下薛村,儿时从1939年春至1945年夏在林垟温师附小读了6年半书,后来又经常去林垟(或路过)看望老师、同学,或办点杂事。70多年来与林垟的缘分从未断绝。林垟的熟人赏我“半个林垟人”的美誉,我也引以为荣,十分珍惜这个头衔。本文应算是我心目中林垟概况的简述。作为邻县人称赞林垟,起码可以摆脱林垟人“自我吹嘘”的嫌疑吧!

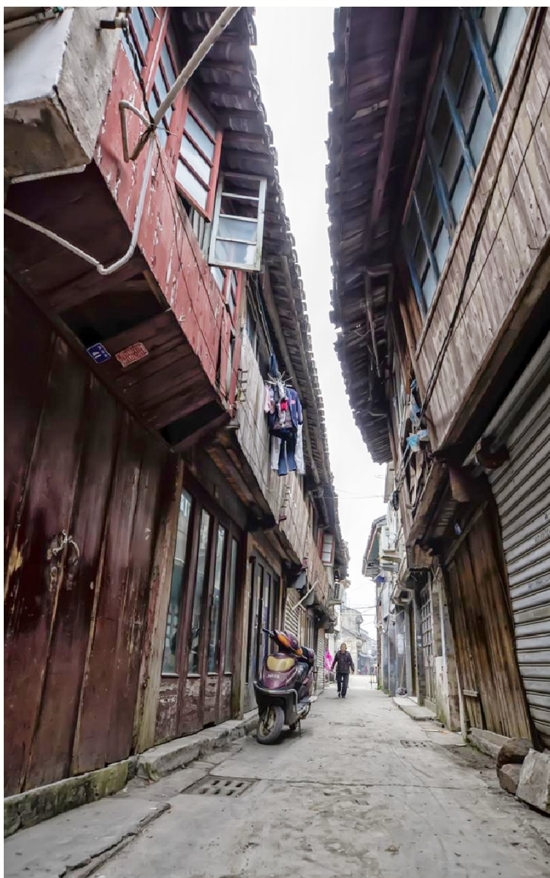

数百牙郎数百秤 街道屋檐一线天

据父老们说,晚清咸丰、同治年间(1851—1874),短短二三百米长的林垟街竟有二三百名“牙郎”(商贸中介人)。这是什么原因呢?还要从她的地理位置和自然环境说起。

万全垟是瑞平两地成陆最晚的一片沃土,而林垟由于地势稍低,在万全垟中成陆又最晚,地处万全垟的水网中心。南北距瑞平两地城区(商贸中心)仅约10公里,西南距宋代已成为“市”(商贸中心)的新渡桥(古为永安市)也仅约15公里。而林垟四周相距10公里范围内,却密布许多瑞、平两地的小村落,天然河道网均可直接通达。

这些村落都是万全垟百万仓(稻谷)的组成部分。当时,一般一个普通劳力均耕种着10多亩水稻田,大部是地主的租田,生活来源绝大部分依靠早、晚两季的稻谷。除粮食外,其他生活必需品都依赖出售少量稻谷的钱币来支付。早在明朝,瑞、平两县城的个别粮商看准今林垟街四周的河道南北直通瑞、平两县城,便于稻谷收成时派人先在这里收购,集中后运向北方,这样做可便利农民就近出售少量粮食。于是粮商们需要一批为其服务的当地牙郎,每个牙郎一边联系着固定的购粮商家,一边联系着固定村落的卖粮农户。收购粮食期间,牙郎们随身背着一米来长的秤杆和秤锤,随时为双方的小宗交易过秤算账,或代理买方、储存运送稻谷。粮农出售粮食后,自然会用所得钱币就近购买必需的生活日用品,于是这条河边贩卖日用品的商铺便应运而生,而且商铺还可以直接与农民做起以用品交换稻谷的生意。时间长了,便逐渐发展为商贸街市。

清朝咸丰年间,太平军占领了金华,影响浙南。咸丰八年(1858),平阳赵起等人在钱仓成立“金钱会”,在对满清政府不满的农民中发展会员。林垟的牙郎们接触各地粮商、粮农的机会多,消息灵通,不少人参加了金钱会。当时瑞安县城赋闲的官员孙锵鸣奉命举办团练,并以“白布会”的名义与金钱会对抗。林垟也有部分牙郎与白布会发生联系。林垟底陈殷户陈安澜是当地“白布会”首领,正在组织团练,成了金钱会会员的眼中钉。当年8月2日(农历六月廿六日)赵起在钱仓揭竿起义反清,瑞安不少农民响应。这时林垟的二三百名牙郎中,也形成两个群体,便常因贸易矛盾酿成经济对抗,发展为“金”“白”两会的政治斗争,乃至械斗。“白”会的人还拔了“金”会的旗。赵起为了扩大金钱会势力,打击“白布会”气焰,便于当年秋冬间突然率平阳会众数千人绕过平阳县城,在瑞安仙降会众的配合下,直扑林垟,攻打“白布会”团练,火烧底陈陈安澜住房。这个事件从一个侧面证实林垟是万全垟商贸中心。

林垟街的店铺是从无到有,从少到多逐步发展起来的,整条街市的布局不可能先有总体设计。而且林垟又缺乏成片广阔的陆地,所以街道十分狭窄,两边店铺的屋檐几乎相接,因街道中间的道路狭小,货物都用小船从店后河道运送,行人顾客都只能步行或挑担在街道中擦肩而过,街心头顶只留有一条细小的空隙,可以见到天空,被称为“一线天”。落雨天,行人过街也不需要撑伞,只要在屋檐下经过也淋不着雨。“一线天街”反而成为林垟街的一大特色。店铺之间相距很近,讨价还价之声,邻店都能听到,左右商铺互相招呼更为方便而又亲切。

街道的店铺主要是为附近农民的需求而开设,所以基本不开理发店、浴室、茶馆、酒馆之类农民没有需要的服务性行业的店铺。只有中午时,在西岸桥边有一二个馄饨担(或摊)为顾客烧点心,时间一过,也都离开。而中药店却有五六间(因为林垟中医师较多),西医诊所也三四家,还有肉铺、豆腐坊和多间水产店。这里的水产店贩卖的海鲜大都是从阁巷塘头或邻近平阳跳头等海边渔村挑过来,带有“潮涨吃鲜”随潮上市的性质。其他还有一二家南北货、干鱼咸店和一家文具店。这又是林垟街营业门类与其他城镇街区不同的另一特色。这家书店兼售新书刊,又是三里路外郑楼温州师范师生们经常光顾的文化场所。

如果再探究林垟街还有别的什么特色的话,那就是盛夏抢割早稻和秋季抢割晚稻时,坐在西岸桥头等待农家雇佣的那群“割稻客”了。万全垟农家,早晚两季稻谷成熟时抢割抢收的时间很集中,劳力特别紧张,男劳力负责割稻,连10来岁的男孩也要跟着大人下田;妇女则在家煮饭,帮男人打稻、晒“稻秆贴”,一家男女老少起早贪黑地干还对付不了。而万全垟西边山区的农民这时正压好番薯藤,种水稻的山田少,却是赋闲季节,便成群结队地来到林垟街等待种水稻的农家雇请去打短工,协助割稻。

他们有个明显的标志是头戴尖顶的箬笠,与万全垟农民的圆顶箬笠不同。我儿时隔壁农家曾雇过割稻客,那几天上午要到林垟帮他们买“配”(菜肴)。雇佣割稻客的主家都知道决不能买万全人喜欢吃的“江蟹钿儿”(小梭子蟹)、蛏子等,山区人吃不惯(会泻肚),而他们喜欢吃咸鱼、肉类的“配”。还有“割稻客,你勿慌,烟勿吃,铜钱赏你廿五双……天光金漆面盂三滚汤……‘纳’昼鱼鲞炒肉,肴配摆起满桌框……”的儿歌,至今还有几句记得。

早晚稻熟,农民很忙,没时间上林垟街买“配”,聪明的林垟水产店家就担着担子或划小船下农村沿村叫卖做“行贩”。交易一般是以货易货,农民刚打下的湿谷也可以换鱼虾。尤其是割早稻时瓜类,割晚稻时糯柿、老菱等正上市,店家用小船或挑担直接在田头以谷易瓜果,这是农民一年中罕有的自我“犒劳”。民谚有“稻桶边吃糯柿”,因为时间紧张,可以大口大口地吃,吃得煞气。

抗日战争后半期,我在林垟附小读书,时常听大人说起,那时是林垟街商贸相比较景气的时段。当时淞沪、浙北等地被日本鬼子占领,温州与外地海运受阻,浙南只靠福建的陆路通道进行少量货物交流。永嘉、瑞安、平阳县城经常遭到日本侵略者飞机的轰炸、扫射,还被短期占领过几次,一些在外地的林垟籍学者、专家(及其亲友)和商人也逃难回乡来,回乡的商人也与林垟店家联手做生意,林垟还办了钱庄(但笔者年幼,不知钱庄是干什么的,不知办在哪里)。于是在林垟街尚能买到外地生产的稀罕物品,如中西医药品中的人参、鹿茸和治疟疾、消炎的西药及衣料、南北货、香烟等日用品。而在街上仍能闻到全国抗日烽火的火药味。一是学校在街头张贴抗日画报、标语;二是,林垟每天有两三只定期小船(每船可坐旅客七八人)早出至飞云江南岸马道和平阳东门,下午载客回林垟。船家还会替林垟店家从瑞平两城的商号进货,还会把瑞平当天报纸带到林垟,消息比较灵通;三是店铺贴在柜台边的“非常时期,谢绝赊账”“莫谈国事”等字条儿。还有就是学费也跟随通货膨胀,个个学期都大幅“涨价”,最后不收钱币,改收稻谷或大米。这些说明小小的林垟街道联着全国各个历史时期的形势。

中医金慎之 西医金志庄

短短二三百米长的林垟街,中药铺就有五六家,而且店面都很大,是什么原因呢?因为林垟的中医师较多,而且医术水平高,分别坐在几家中药店堂里给患者看病、开出药方,就在这家药店撮药,如有疑问或缺药,可以当面与医生讨论代用药。附近的居民有病到林垟就医路途近,所以向医师看病的人多,就带携中药店生意好起来。

还有个原因是:林垟中药店的店主除为中医师开的药方配药外,还会根据顾客口述一些小病的症状,不开药方凭自己经验撮几味药,不用“钱秤”随手撮来,顾客吃了都很灵验。如热起、肚痛、伤风、咳嗽等,往往一包药见效,这或许跟中医师水平高也带动撮药师提升本领有关系。

我在林垟读书时,听说那里的中医师最有名的是金慎之先生。他一家人就住在学校旁边的慧日寺(佛教寺院)后轩。那里靠河边,便于病家坐小船来求医。寺院后轩,环境比较幽静。因为慎之先生儿子是我的同班同学,所以也去过他家几次。他儿子很喜欢听我讲故事,我讲的故事内容除《水浒传》《三国演义》中能看懂的地方学来外,还有同班同学陈昭型,他晚上都要到他家开的酱酒店里帮忙,常从到他店里喝老酒配花生仁讲闲谈的顾客那里听来一些有趣的故事,第二天讲给我听后,我再添油加醋转“贩”出去。金公子为了报答我,常领我到中药店讨几条甘草给我当“报酬”,放学回家路上,我一边啃甘草,一边走路,味道真好!

慎之先生是瑞安陈虬(东瓯三杰之一)创办的利济医学堂最后一批学生,医学造诣很深,在万全垟名气很大。听大人们说,他常常一帖药就能把病人医好,所以求医者很多。也常出诊,出诊时或病家用双把桨小船来接送,或他雇一只双把桨船儿直达病家。有一天金医师正出诊,看见我兄弟俩放学在路上走,还招呼我俩坐一趟便船呢,好不高兴!那时慎之先生留长头发、长胡须,远远看去很怕人的,孩子们不敢接近他。后来我们熟悉了,才知道他也很会讲笑。上世纪60年代,他在温州、瑞安医院看病,我挂上他的号看病时,他还认得我,我们谈起林垟旧事,哈哈大笑起来,竟忘了给我开药方。林垟中医师还有陈天圣先生、阁巷有陈旭夫先生,榆垟有余仲如先生等等,都对林垟街的繁荣起到推波助澜的作用。

林垟虽偏处瑞安东南水乡,但林垟的读书人后来在外地求学、工作的较多,接受西方科学也较早,上世纪三十年代后半期,正值抗战时期,街里就有多位西医医师了,如杨光来医师、谢昌东医师(个子矮矮的,他的儿子作模是我林垟附小的同班同学,后来也是平阳县医院名医)等,尤为著名的是金志庄、志纯先生昆仲俩。

志庄先生凭自己的聪明勤奋和才华在日本留学,用奖学金维持自己和其弟志纯先生的学费和生活费。“七七”事变后,他们毅然中辍学业回国。爱国激情令后人敬佩。他们回家后正遇上当地霍乱流行。“霍乱”万全人叫“两头拔”“大传染”。那时,这个病是很可怕的。他们利用学得的知识,土法自制蒸馏水用来配制生理食盐水,不但医活许多病人,并在群众中推广科学卫生知识。当时,林垟妇孺都知道不能饮生水的道理。

志庄先生的大儿子与我二弟是林垟附小同班同学,我们常趁中午课余时间到金家玩耍,还认识了志庄先生的母亲,她很喜欢小孩子,还蒙她相赠治疟疾的“扑疟母星”等西药丸,至今难忘。我在温师求学时,志庄先生任校医兼卫生课老师。后来,我们之间一直保持交往,感情颇笃,记得他曾有一首描述人体骨骼的诗,最后一句是“三百六十造化功”。

志庄先生晚年在林垟公社医院当医师,不但红了医院,还红了林垟街呢。瑞平两县向他求医者络绎不绝,每天门诊常超过百人,他开的药方有点像中医,分量轻、样数多、价格低,病家十分欢迎。瑞安有好几位熟人要我陪他到林垟求志庄先生给看病,诊所里插不进去,只好跑到他家里趁午休时间“开小灶”,他看病时又是开玩笑,又是握笔开处方,总有说不完的话。

志庄先生在上世纪五十年代曾任温州卫生学校(当时是温州医学界的最高学府)教导主任,可谓桃李遍浙南。他的大哥溟若先生是国内有名的文学家,作品至今仍受到青年们喜爱。抗战期间,教育部编的中学国文课本运不进来,他编了一套国文课本,用土报纸印刷发行,笔者也读过几册。

他的三弟志纯先生,抗美援朝时当过医疗大队队长,后来是温州著名外科医师,笔者与他谋面较少。志庄先生的父亲嵘轩先生是温州很有名的教育家,笔者在林垟附小读书时,他曾来学校与老师们在办公室里交谈,我们小孩子早就仰慕他,偷偷挤在办公室外面看新鲜。有位林垟同学说他的耳朵因车祸,被“割”去一些,我们便只盯着看他的耳朵,被老师轰走了。我在瑞中读书时,他正好是瑞中的校长,我们初中部学生听他作报告的机会虽少,而同学们常谈起他的为人,成为青年们心中的楷摸!