■记者 潘虹

在潘岱街道有一个村因桃花出名,每年阳春三月,村内桃花盛开,吸引众多游客前来“打卡”,人们亲切地称它为“桃花村”。

2001年,为支持国防建设,该村搬迁至潘岱街道老瑞枫公路旁的“桃花小区”和上望街道“桃花锦苑”。走出山岙的村民,如何走出自己的发展“桃花”之路?

时间会给出答案。经过20余年的发展,该村村级集体经济从最初的欠账500万元,到现如今年收入200余万元,“桃花村”村民逐渐过上了“桃花源”生活,浙江省森林村庄、温州市卫生村、温州市先进基层党组织等荣誉也纷至沓来,一幅党建引领、双拥共建的幸福生活画卷正在徐徐展开。

为发展挪空间 搬迁开启新生活

“得知要搬迁,离开祖辈生活的地方,内心的确有不舍的情绪,但大家都明白,这是我们义不容辞的责任!”今年70多岁的徐协金是当时第一批搬迁的村民之一,回想起当时的场景,他言语中充满了坚定。

“桃花村”自明弘治年间村民迁居此地形成,2019年,与周边4个行政村通过村社规模优化调整,合并成立桃花源社区。现在的“桃花村”,拥有土地面积2.08平方公里,全村户籍265户、人口1074人,党支部党员33人。

“收了枇杷吃杨梅,四季都有水果采;家家都有摇钱树,户户增收笑颜开。”1987年7月1日,《温州侨乡报》(《温州都市报》前身)曾对当时的“桃花村”进行报道,并称该村为“瑞安‘水果之乡’”。

提起过去的生活,该村任期最长的“老支书”徐协金有话说。“都说‘靠山吃山,靠海吃海’,我们村背靠大山,大山就是我们的‘金山银山’。”徐协金回忆道,上世纪八九十年代,是村里农业发展最好的时期,全村种有杨梅、黄桃、红柿、枇杷、红李等各种水果共35000多株,总面积超过580亩,平均每户果树种植面积达3亩多。随着果树的丰收,村里建了2个水果收购点和1家水果加工厂,形成生产、加工、销售一条龙的生产模式。“春天桃花盛开的时候,城区学生都会来游学,一时间‘桃花村’名声大噪!”

水果产业的发展,带动了村民增收致富,大部分村民盖了新楼房,添置了新家电,生活水平也大大提高。“依靠大山,我们逐渐找到了发展的路子,大家也习惯了这样的生活方式。2001年,得知要搬迁时,全村276户村民最担心的就是离开后靠什么生活?”时任该村党支部书记徐顺来坦言,消息刚发出来的时候,大家都忧心忡忡。

强国必须强军,军强才能国安。为了打消村民顾虑,村里党员干部积极宣传支持国防事业的重要意义,讲解搬迁政策及未来生活蓝图。2003年,随着第一批村民签约,其余村民也渐渐打消了顾虑,对拥军事业、国防建设也有了更深刻的体会,继而对新生活充满了向往。

“其实更多的是不舍之情。”村民周兆勇告诉记者,当年他28岁,父母在外经商,得知消息后,父母表示支持。“爸妈特意打电话告诉我,支持国防工作,就是保卫自己的家园。其实,搬出山岙,住进楼房,对大部分村民而言都是好事,大家只是有些不舍得离开从小生活的地方。”

周兆勇家当时有杨梅树五六十棵,桃树一百余株,枇杷、竹子若干,一年收入大概5000元至10000元。“果树生产要‘靠天吃饭’,所以每年收入不稳定。搬迁后,村里人也逐渐找到了其他的门路,如今日子也是越过越好了。”周兆勇说。

军民鱼水情深 发展步入“快车道”

2008年,潘岱街道“桃花小区”建成,20余幢粉色的楼房坐落在青山翠绿旁。“居民楼选择粉色,也是对‘桃花’的一种呼应。”现任“桃花村”党支部书记徐治海告诉记者,“新的楼房虽然提升了居住硬件,但是当时村级集体经济‘颗粒无收’,小区内配套设施建设还未完善,抓经济发展和改善村民生活,是摆在村干部面前的两大难题。”

新的生活序幕还未拉开,“桃花村”就遇到了发展难题。“起步困难的日子里,部队官兵经常来到小区,开展环境卫生清理、公益理发、便民义诊等志愿服务活动,默默地在背后帮扶,让我们感受到军民团结、鱼水情深的深厚情谊。有了他们的支持,我们对未来的发展也充满了信心。”徐治海说。

从零起步,找准路子才能更好地发展集体经济。“利用土地资源条件,合理开发运作,使资源优势转化为经济优势,从而增加集体和村民的收入”。这一想法,逐渐在“桃花村”党员干部心中萌生。

2014年,“桃花村”党员干部经过多次商讨,将盘活闲置土地、发展壮大集体经济的计划正式提上日程。当年,在手续报批、图纸设计等一系列流程过后,标准厂房项目初具雏形。然而,好事多磨,多方面困难又让项目建设停下了脚步。

针对资金缺口问题,“桃花村”多次召开党支部会议和村民代表会议。会后,党员干部带头签订协议,以集体房产作抵押向银行贷款1300万元,将一块闲置土地用来建设标准厂房。2017年,该标准厂房项目开工建设。“2018年,厂房项目完工,我们将整个厂区打包出租给企业使用,每年可为集体经济增收180万元。”徐治海说。

发展的车轮逐渐驶入正轨。近年来,“桃花村”继续盘活辖区内共计约12亩的闲置土地,壮大集体经济,助推乡村振兴。随着“桃花村”村级集体经济有了进展,上望街道“桃花锦苑”近1000平方米安置房也获得了使用权并出租,为村级集体经济每年增收20余万元。

好消息不断传来。2024年5月,该村第二期标准厂房手续审批完成,并于当月底拿到开工证,目前已进场施工,项目建成投用后预计可增加村级集体收入80万元。

如今,“桃花村”村级集体经济每年进账达200余万元,未来还会持续增加,徐治海等村干部就更有干劲了。“村级集体经济有了起色,如何让村民日子过得更好,是我们新时代党员干部的新使命。”徐治海说。

美丽乡村建设 “桃花村”焕发新生

借打造“美丽乡村”的契机,2014年,“桃花村”决定改造提升河沿路。河沿路是“桃花村”的主要交通干道,也是村民进入“桃花村”的唯一通道。途经“桃花村”的河沿路长200米,原本是一条机耕路,路面坑洼,特别是下雨天,路面积水严重,严重影响村民出行。

2015年4月,河沿路改造提升项目正式启动。同年10月,项目完工,一改过去路面窄、会车难、道路拥堵的窘境,路面宽度由4米拓宽至8米,改为水泥路面,有效改善了村民的出行条件。“当时印象最深刻的就是,再也不用一到下雨天就两脚‘烂污泥’回家了。”“桃花村”村民徐阿姨说,修整一新的河沿路,让全村村民的眉头都舒展了。

饮水思源,“桃花村”村民历来都饮用原居住地山上的水源。搬迁后,水源输送受阻,随着小区入住人数不断增加,水源供不应求,每逢旱季就面临无水可喝的窘境。为解决村民用水难题,2021年,徐治海带领党员干部多次向上级有关部门争取协调,终于促成城镇自来水水网改造,让乡亲们喝上“放心水”。

此外,“桃花村”积极发动党员群众,党支部充分发挥党员先锋模范带头作用,组织党员志愿者深入村居开展环境卫生整治,广泛动员社会力量,狠抓村居硬件设施建设和人居环境提升,全力打造党建示范点。得知消息后的官兵也会在训练之余,帮助村民打扫环境卫生,改善小区环境。最终,“桃花村”代表潘岱街道作为党建样板村通过验收,并在2022年度街道人居环境擂台赛中获优胜奖。

双拥“桃花样板” “桃花路”走向幸福

“小时候,村里种植桃树的人很多,阳春三月,漫山遍野的桃树花开绚丽。远远望去,宛若置身世外桃源!”徐治海说,在“桃花村”村民心中,“桃花”不仅代表着村民对美好生活的向往,也承载着双拥工作的幸福意义。

20余年来,每逢八一、春节期间,“桃花村”村民都会前去慰问部队官兵,共叙军民鱼水情深,“军爱民、民拥军,军民鱼水一家亲”已成为“桃花村”的文化传承。并且,在有驻训任务需要临时借用村里闲置土地时,村民也总是积极支持。

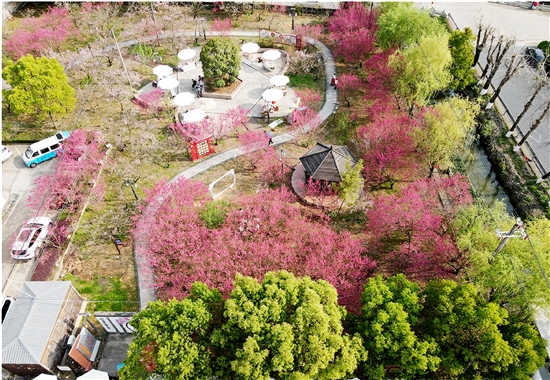

“国防和军队建设是国家安全的坚强后盾。‘桃花村’也正是有‘后盾’的支持,才有稳健发展,群众才能安居乐业。”徐治海满怀骄傲地说,“桃花”是“桃花村”群众与部队官兵“双拥情”的见证。于是,在小区西边,他们又打造了一处桃花公园,种植观赏桃树。春天,桃花盛开,是“双拥花”在绽放;入夏,桃树结果,是“鱼水情”在结果。

如何让“双拥花”盛开,鱼水情愈深?近年来,潘岱街道以桃花为媒,积极举办乡村振兴、文旅融合等系列活动,“桃花村”连续两年成功承办潘岱街道“桃元素”等系列活动。该活动以桃花造型为创意主题,模特走秀为主要展现方式,集合声乐、舞蹈、朗诵等才艺,推选花仙、花童,塑造国风美学,展现东方魅力,诉说双拥之情。今年,“桃花村”还在公园里的门廊上书写了与桃花有关的诗句,让人们在观赏桃花的同时,感受文人墨客对桃花的赞美之词,感受双拥工作的诗意表达。

如今,“桃花村”走在更加宽阔的幸福大道上,“共享社·幸福里”正在积极建设中,并全力争创温州“共享社·幸福里”引领型(五星级)样板。不同的是,在这份幸福建设中,融入了浓浓的双拥之情。

“支持国防建设,发展地方经济,是地方党委政府的职责所在。‘桃花村’以‘桃花’为媒,写好‘发展’故事,奏响双拥赞歌,把最可爱的人挂在心上,是‘桃花村’人在乡村振兴建设中矢志不渝的坚持。”潘岱街道党工委书记周调和介绍,“共享社·幸福里”建设以粉色为主基调,小区内“桃元素”随处可见,不仅每幢居民楼都以“桃”命名,房前屋后还将书写桃花诗词,“希望村民在回家的时候,看到这些诗词,回想起曾经的生活,以及和官兵相处的点点滴滴。”

漫步“双拥广场”,踏上“强军之路”……“在‘共享社·幸福里’建设中,‘桃花’与‘双拥’是密不可分、相互交融的,寓意着‘桃花村’在共同富裕和双拥建设的大道上携手并进。”周调和对“桃花村”的未来充满希望,“接下去,街道将全力支持‘桃花村’发展,着力打造组织体系健全、阵地设施齐备、便民惠民长效、共建共享有力、治理机制完善的居民生活共同体,呈现更多可感知、得实惠的幸福场景,谱写新时代拥军新篇章,将‘桃花村’打造成双拥工作的‘桃花样板’”。

(本文图片由潘岱街道办事处提供)