■虞秋生 魏茴

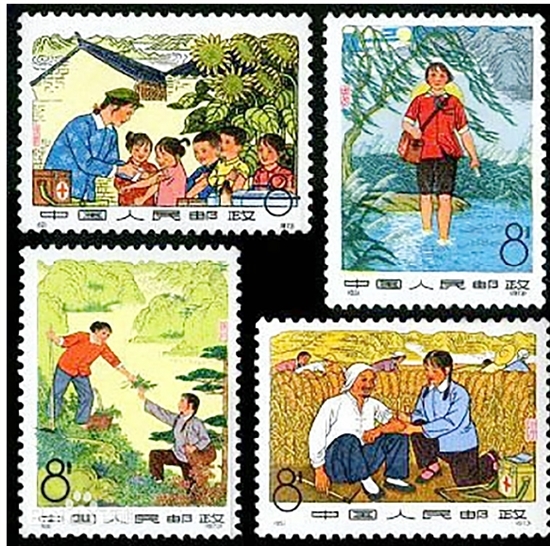

“千家万户留脚印,药箱泛着泥土香。”这是电影《春苗》主题歌中的两句歌词。《春苗》是著名导演谢晋1975年执导的电影,讲述的是江南某大队妇女队长田春苗响应毛主席号召,刻苦学习医学知识,成为“赤脚医生”为乡亲治病的故事。

“赤脚医生”是个特定的称谓,从1968年9月14日《人民日报》刊载《从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向——上海市的调查报告》一文开始风靡神州大地,到1985年1月25日《人民日报》刊登国家卫生部通知《不再使用“赤脚医生”名称,巩固发展乡村医生队伍》,前后共历时17年。

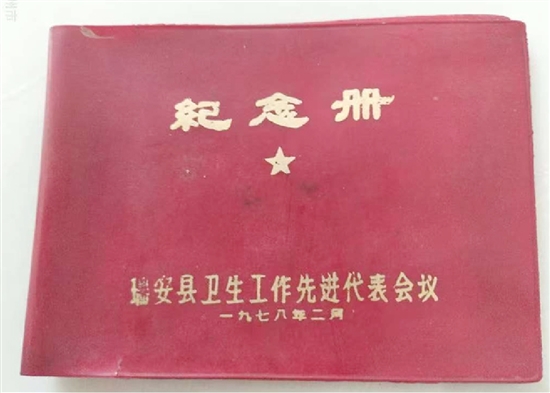

近日,笔者一行在马屿镇高岙村文化礼堂,与来自原马屿区篁社、大南和梅屿3个公社的5名“赤脚医生”进行座谈,追忆在那个特殊的历史时期,他们奉献青春、治病救人、守护农村农民身体健康的人生历程。

想当“赤脚医生”

不是一件容易的事

新中国成立初期,百废待兴,人才十分匮乏,医疗人才更是紧缺,有限的医疗资源大都集中在了城市。马屿区地处瑞安西南,远离县城,山多耕地少,经济落后,农民生活艰难,农村缺医少药问题突出。如伤风感冒、沙眼、肠道疾病、疖子、脓肿和小外伤等常见疾病,都得不到及时有效处理。农民迫切需要一种扎根农村,简便、有效、不误工时、花钱少的医疗服务。

国家提出大办农村医疗,推广“赤脚医生”的号召,如春风沐浴着马屿农村,荡漾在农民心田。当时,马屿区党委政府顺势而为,规定从1968年年底开始,区属10个公社尽快落实每个生产大队必须要有1名“赤脚医生”的要求,并明确“赤脚医生”半医半农,以医为主,农田干活为辅,没有工资,没有补贴,报酬按生产队十足劳力工分计算,若有余力再参加生产队劳动,工分另外加计。

“赤脚医生”挑选对象为以下三类人员:一是医学世家子女。凡长辈长期从医的直系亲属子女,有意向的可优先考虑;二是文化程度较高的高初中毕业生;三是自学了医学知识,懂点医术的人。

三类人员统一向生产队报名,由大队研究、提名,报公社同意后,统一组织到医疗机构进行3至6个月的业务培训,结束后,经公社卫生院(保健站)认可,可上岗履行“赤脚医生”职责。

徐良旺,今年67岁,个头不高,身板结实,系原大南公社下徐大队的“赤脚医生”。回忆起当年被大队推荐为“赤脚医生”的事,他显得很兴奋。“我们大队有13个生产队,也就是有13个自然村,都散布在圣井山上。尽管‘赤脚医生’是个计工分的活,可想当的人还很多。听说,当时大队里有好几个人选,因我是高中毕业生,所以选了我。”他说,“之后,我到马屿区医院(现瑞安市第三人民医院)培训了3个月,回来就被大南公社卫生院认可了。”

1947年出生的陈希柱也讲了自己当“赤脚医生”的经过:“我16岁时被家里送到位于江溪公社大坑大队的瑞安医教小分队学习,一共学了两年半时间,结束后,在篁社公社高岙大队开了个小诊所,给社员看病。1968年底,大队干部问我愿不愿当‘赤脚医生’,我想都没想就同意了。小诊所改名卫生室,以前靠收点药费过日子,从此被记工分,参加生产队分红。”

今年71岁的张振田个子高高,是原梅屿公社柴上大队的“赤脚医生”,现在柴桥头村开诊所,因诊所事多,当天没参加座谈会。笔者见到他时,他正在给两个村民看病。说起当“赤脚医生”的经历,他说:“我初中刚毕业,就向大队要求当‘赤脚医生’,他们说我年小,不予考虑,我就三番五次去磨,磨着磨着也就同意了。当然培训等流程,后来都‘走’了。”

《马屿镇志》(待出版)记载,截至1969年12月,马屿区10个公社178个生产大队共有“赤脚医生”200名,实现了每个大队配备1名“赤脚医生”的目标。到了1980年,区内“赤脚医生”人数增至279名,近半数的生产大队卫生室有2名医生在值守。

“赤脚医生”到岗后,各个生产大队都为他们建立了大小不一的卫生室,配备了一些最基本的医疗器械和药品,“赤脚医生”还就地取材,在附近山上或田园中采集部分中草药,在大致具备了基本工作条件后,医生们开始给社员看病。

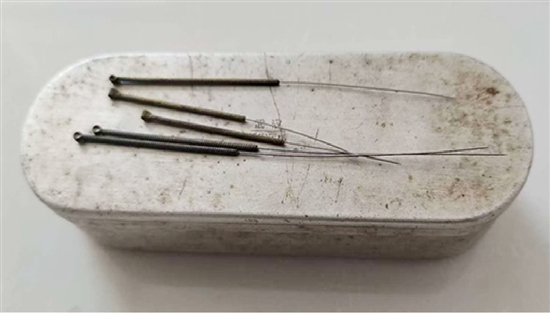

一根针,一把草

背着药箱泥路上跑

当年,有人说“赤脚医生”是:“一只药箱两件宝(一根银针、一把草药),一顶草帽两脚泥。”这个说法很形象,也很生动,大致勾勒出了“赤脚医生”的工作生活状况。

他们亦医亦农,农忙时务农,农闲时看病,白天务农,晚上行医。卫生室坐诊,望闻问切,开方下药。外出巡诊看病,头戴草帽,身背药箱,跋涉于乡村小道、田间地头、山路陡坡。同时,还要防范流行疾病,宣传卫生常识等。他们凭借着一根银针和一把草药,以及一颗全心全意为农民服务的仁心,托起农民兄弟的身体健康。

卫生室坐诊。这是“赤脚医生”的第一项任务,也是最基本的工作方式。据了解,“赤脚医生”大约将七成的精力用在这里。那时,农村比较贫穷落后,农民患病率也较高,虽然病情不太严重,但也需要治疗,所以来卫生室看病的人并不少。当时农村的常见病主要有:伤风、咳嗽、感冒、中暑和普通外伤等。卫生室诊病也很简单,患者说,医者听,号号脉,听听心跳,张开嘴巴看一看,然后开方给药,快的3分钟,慢的也就20分钟。没有挂号、排队等候、缴费等环节。社员出了卫生室,回家吃点药,喝点开水,病也就好了。徐良旺在座谈会上说到:“下徐大队卫生室有7平方米,考虑社员都在山上,自然村又多,药品备得多些。抗生素类、磺胺类、急救类、皮质激素和外伤药基本都有。可以满足山上社员治疗所需,小病、常见病在卫生室都解决得了。”

陈希柱还记得:“1972年夏天‘双抢’(抢收早稻、抢插晚稻)时节,大队社员陈某某在割稻时中暑,农友把他背到卫生室时,满脸通红,呼吸困难,体温41.5度。我立即给他刮痧,薄荷沾白酒冷敷,挂吊瓶,两个小时就恢复了。”

当然,也会碰到一些特殊情况,那就考验“赤脚医生”的医术和临机处置能力了。张振田说:“有一次,大队里一妇女打青霉素,隔天来打时,告诉医生皮试做过了,医生因为忙,没细问,就直接推了针。妇女回家后,出现小便困难,头昏眼花,人站不住,脉搏微弱。我赶过去救治,给打了肾上腺素,稍好些,马上送马屿区医院抢救,后转危为安。”

外出行医。农村中常有一些年大体弱的老人、行动不便的病人、小孩和因故走不开的患者,需要“赤脚医生”上门诊治。路近、路况好、白天、病简单的都好办,麻烦的是一些路途遥远的、需翻山越岭的,或夜里发病的,遇上台风天的,这些就很考验“赤脚医生”的职业操守。座谈会上,笔者问他们一般会怎么处理?听到的是异口同声的回答:“人命关天,天大的困难都要克服!”他们是这么说的,现实生活中也是这么做的。原梅屿公社柴上大队“赤脚医生”温兴者,讲述了一件他亲历的事:“一次,梅岭头山上一位老人,夜里发病,得的是胆囊炎,腹痛,在床上打滚。我被叫醒后,随来人深一脚浅一脚往山上赶。由于走得太急,在半路上摔了一跤。半小时后到达患者家中,打针用药后,他的病情得到了控制。我回来时,天已经亮了。”

张振田医生讲了一件事。1984年,社员郑某某,因夫妻闹矛盾喝了农药,不省人事。他到后,喝药者呕吐不止,大汗淋漓,在他敲液体瓶准备注射时,病人脉搏骤停,情况危急,家人开始哭哭啼啼。他拉开众人,没有犹豫,立刻注射静脉,压胸恢复心跳,病情稍许稳定后,用担架送往马屿区医院救治,由于抢救及时,保住了郑某某性命。

曹村公社许岙大队一妇女,挑豆腐到大南公社下徐大队附近售卖,走路不小心,在曹徐山道边的峭壁处掉下,生命垂危。徐良旺医生听到消息,两脚当三脚,山路当平路,飞一般地赶往出事地点。心肺复苏、打肾上腺素,一套救治措施下来,自己几近累瘫。尽管大家很努力,但终因伤者伤势过重,还是没救活。对此,徐医生至今都深感内疚。

流行疾病防控。上世纪七八十年代,农村曾出现过几种大的流行病,如霍乱、破伤风、流感和乙脑等。这些病来势凶、传播快、影响范围广,稍有不慎就会造成严重后果。农村防治流行病,“赤脚医生”也是主力军。他们经常被公社卫生管理部门召集参与防控行动。每当这个时候,“赤脚医生”的工作量就会大大增加。打预防针、配发药品、宣传预防知识,经常忙得连吃饭都没时间,睡觉也不安稳。如1975年农村流行霍乱,篁社公社把19名“赤脚医生”组织在一起,3人一组包村打预防针。陈希柱医生这一组,负责协山、马岙和河岙底3个大队,光打预防针就忙了20天。梅屿公社组织“赤脚医生”参加巡诊和救治。江溪公社则给“赤脚医生”下达信息报告任务,每天向公社预防机构报告本大队发病情况。曹村公社给“赤脚医生”的任务是,守土有责,当好自己大队的“守门员”,严防流行病大面积发生。“赤脚医生”作为流行病防治的重要力量,经常战斗在一线,发挥着巨大作用。

农民看病既方便又省钱

寿命不断延长

279名“赤脚医生”活跃在马屿田间地头,大大地解决或缓解了农民缺医少药问题,给他们带来了最基础的医疗服务,农村人的健康状况得到持续改善,寿命在不断延长。

小病不出村,买药在跟前,社员看病治病方便了。大队卫生室建在村中,医生也是本大队人,社员要看病,出了家门没几步就到卫生室。从前一些小病、慢性病能忍就忍,能熬就熬,是因为路途远,看病不方便。现在不同了,随时可以看大夫抓药治疗。即使在田间地头劳动,不小心中了暑,或是在行走的路上突然晕倒,也都无妨,喊一声,医生就到了。刮痧、针灸、打针、吃药,现场就治了,又方便又快捷。

不过,看病便捷只是个节省时间问题,关键的问题是要把病看好,这就需要医生良好的医术作保障了。“赤脚医生”都明白这个道理。所以,他们刻苦学习医学知识,苦练救治技术。采访中,很多“赤脚医生”告诉笔者,他们为练针灸技法,先在纸上练,再在自己身上扎。一根长针扎进肉体,快速旋转进针,体会麻、沉、胀的感觉,一次又一次,不断变换试针部位,不断摸索针灸效果。由于对医术精益求精,使得他们治病能力日渐进步,能凭借一根银针一把草药和娴熟的医术,又快又好地把社员各种常见疾病治好。

大大节省开支费用。“赤脚医生”制度没实施前,社员到大医院看病要出交通费、挂号费、药费、住院费等。农民说:“救护车一响,一头猪白养;手术台一上,一年活白干。”有了“赤脚医生”后,看病省钱多了。据了解,当年农民得感冒、咳嗽,到大医院得花十来块钱,而在大队卫生室费用大约为2角钱,这个钱还主要是花在外购药品费用上的。

“赤脚医生”看病费用低,奥秘在于他们坚持了“治病靠银针,药物山里找”的治病原则,他们能用银针治的病,就不用药,能用草药替代的就不用西药。马屿境内山多,草药多,“赤脚医生”就经常到圣井山、五云山、马岙山、万盘尖等山上采集药材。白毛虎、小青、车前草、蒲公英、金钱草、鱼腥草、生毛茛、马鞭草、马齿苋等,都是他们眼中的好药。他们还总结了“三土三自”治病省钱法:土医、土药、土办法;自种、自采、自制。这些好办法都用起来,自然使得医疗成本大大降低,看病费用也就少了。

农民健康指数上升了。由于“赤脚医生”制度的落实,农村中常见病、慢性病得到有效治疗,流行病也得到较好控制,加上农民生活水平不断提高,广大农民的健康指数也在上升。据《马屿镇志》记载,在1949年前,马屿境内人均寿命为36岁,到1985年上升为68.97岁,其中男性为66.96岁,女性为70.98岁。农村孕产妇死亡率从新中国成立初期的1500/10万下降到1985年的29.9/10万。

“赤脚医生”作为特殊历史时期的产物,告别我们已经整整40年了,昔日风华正茂的小伙、姑娘如今已染上岁月的风霜,他们的身影渐渐淡入记忆的远方,只留下背影在时光的长廊里轻轻回响。时代巨轮滚滚向前,农村的面貌换上了日新月异的新装,然而,在这辉煌变迁之中,让我们铭记心间的是——“赤脚医生”这一群体,他们曾以赤诚之心与坚实步伐,为农村基层医疗事业的基石铺设了不可磨灭的功勋之路。这份力量与奉献,如同星辰般璀璨,永远照亮着农村医疗卫生事业的未来征途。