金秋时节,借赴河南信阳参加慈善活动的机会,我来到了仰望已久的位于大别山腹地的革命老区新县。

大别山、新县、许世友,这些在中国革命史上响当当的地名人名,在我心中除了景仰之外,还有诸多神秘的感觉。

那天清晨,我们从信阳市区出发,抵达新县已近中午。新县慈善总会的施业盛会长早已在许世友将军故里迎候我们。先前已得知,施会长的经历与我有许多相同,人武部、政协、慈善。因而,虽然是初识,竟如久别重逢的老友般亲切。

我们谈笑着沿山道前行,眼前是一片起伏的树林,瘦高的松林,翠柏散落在大小山包之上,给大地披上了绿荫和生机。

据悉,此地属于大别山系万紫山的来龙岭。一代名将许世友便生于此长于此,如今又长眠在此,默默陪伴着他的父母和乡亲们。

穿过一段林荫道,两边池塘的大部分荷叶已是枯黄残败,仅有少量还挺着绿色的身姿。一个不起眼的小广场尽头是一条长长的白玉墙壁,那幅国人熟知的领袖与将军亲切谈话的照片被雕刻在正中央,两侧众多的雕刻是许将军戎马一生的真实写照。许世友将军因为当过和尚,身怀绝技,身经百战,使他成为共和国将军中颇为神秘和耀眼的一位。

我们沿山间小道缓缓而上,翠柏林间小门台两边的对联云:“戎马英名垂青史,孝母懿德写华章”,短短十四个字,对将军的生平功绩和品德作了恰如其分的概括。

山坡的一片松林中,正是许将军的墓园。与他的英名相比,眼前的墓地稍显寒酸,也就一百平方米大小,圆圆的墓穴用花岗岩石头砌成,如一朵大蘑菇植根于大地。小小的墓碑上镌刻着书法家范曾题写的“许世友同志之墓”。上方为八一五星图案,这是对共和国战将一生的褒奖。让人惊诧不已的是墓地下方的墙根,堆满了数以百计的茅台酒空瓶,空气中还弥漫着淡淡的酒香。据悉,许世友将军战争年代以打恶战不怕死闻名,1979年2月还以75岁的高龄指挥了对越的自卫还击作战。和平年代,许将军生活中又以生性耿直喝酒海量闻名。因此,众多游客为表达对将军的敬意,都会带着茅台酒前来瞻仰,久而久之,墓地的空酒瓶就越来越多,形成难得一见的“瓶山”。这一奇特的现象充分说明,将军虽然早已离去,但他在人民心中的分量还是沉甸甸的。

徜徉在墓前许久,我思绪万千,仿佛看到许世友将军驰骋疆场,指挥千军万马英勇杀敌的一幕幕图景,仿佛看到将军身着士兵服装下连队与士兵们一起站岗训练的情景。我们一行人列队向许将军三鞠躬。我作为一名晚辈,作为一名曾经的士兵,向这位老前辈、老将军表达了深深的敬意。

离将军墓地不远处,便是他的父母及长子许光的墓地。许家三代人均长眠在这小小的山坡之上。青山埋忠骨,故乡寄深情。据悉,许世友将军生前曾专门向毛主席报告,请求在自己百年之后回老家新县土葬,陪伴父母,以弥补少小离家未能尽孝的遗憾。毛主席欣然同意了这位爱将的请求。1985年年底,许将军离世时,时任军委主席邓小平批示:同意,下不为例。这在全军的高级将领中是绝无仅有的。

我们来到许将军父母的墓前,这是一座十分普通的石头墓,将军父亲许存仁,母亲李氏,二位老人育有四子,许将军排第三,分别取名许仕德、许仕胜、许仕友、许仕盛。在参加革命队伍后,将军改名为许世友,意为参加革命不是为当官,而是为老百姓打天下谋幸福。

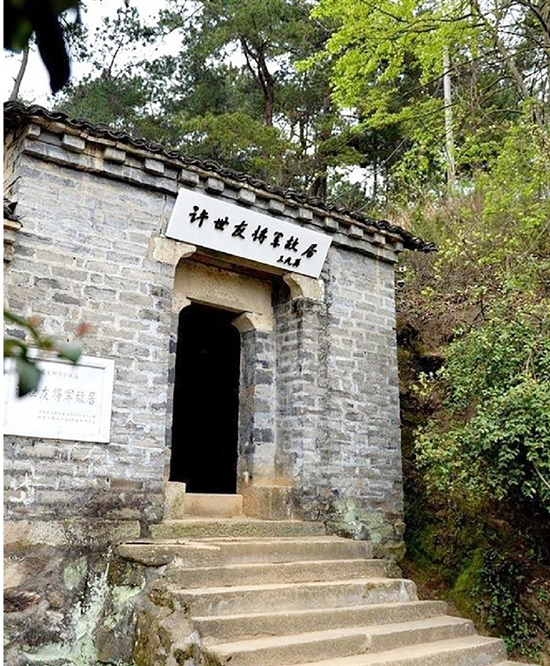

我们走进了依山而建的将军故居,正门是旧砖砌成一垛墙,狭窄的小门,极为普通,进入房内,陈设更为简陋,寒酸,厢房里两眼土灶台已是斑斑驳驳,除了一个黑色的柴堆别无他物,隔壁的卧室里,仅有一张破旧的木床和小衣柜,柜子的一扇门已破损。可以想见,儿时的许世友将军与当年千千万万的贫苦儿童一样,经历了多少的苦难和辛酸。

在一旁的屋内,陈列着许多将军生前的工作图片,有与周总理、徐向前元帅、李先念主席等一起的,还有陪同西哈努克参观南京中山陵的,其中还有一张许将军抱着自己亲手种的大南瓜笑容灿烂的照片,让人十分难忘。

我在周总理给将军写的便信之前驻足良久。“世友同志,请你休息两天,好好将身体检查一下,以便散会以后好去浙江。周恩来21/6”。据悉,这是1973年6月21日周总理写的,字里行间,饱含着周总理对这位老战友的一片深情,这种深情是在长期的战斗岁月中凝结而成的。

在这里,我们还十分意外地见到将军写的一首诗:“娘儿秀才莫猖狂,三起三落理不当。谁敢杀我诸葛亮,老子打他三百枪。”原来戎马一生的将军还能文能武,诗里表达了对老首长邓小平同志的热爱和对“四人帮”的蔑视,反映了他嫉恶如仇的浩然正气。

步出故居,一边的山道旁立着一块石头,上书“孝母路”。原来,1958年,将军回到了阔别已久的家乡,百感交集,踏进家门未见到慈爱的母亲,获悉母亲上山砍柴了,便急匆匆上山找母亲。当他见到日夜思念的母亲背着柴草出现在眼前时,便扑通下跪,说:“儿子不孝,让您老人家受苦了。”那情那景,让随行人员无不动容,此后,这条小山道,便被人们称之为“孝母路”。

不觉时光已过了午后,我们一行人饥肠辘辘,主人还陪我们匆匆走过有着中国传统村落之称的田铺大塆,美丽的池塘、古朴整洁的民宿、苍翠的林木、带着浓浓乡土味的小街店铺,让人倍感温馨。

下午一点多,我们才有时间得以解决肚子的问题,主人领我们走进农家乐,满桌的饭菜喷着诱人的气味,虽然没有我们喜食的海味,但老区人民的劳动成果,带着大别山的气味,我们吃得特别香,特别爽。

临了,我们打开手机百度,查阅新县。这里是红军的故乡,著名的黄麻起义的发源地,刘邓大军千里攻进大别山的落脚地……据施会长介绍,战争年代有五万多新县儿女献出了宝贵的生命,这里是一片红色的土地。

大别山,就是一座国人心中永远的丰碑!再见了,大别山!