秋末的山区,天暗得早,未到黄昏,夜色已渲染出来。

我以前下乡时,宿、饭,皆在农户家。尽管山区群众生活不富裕,却总要弄出几盘菜来,或猪肉或蔬、瓜或萝卜干,虽无鱼鲜,也总令我在咀嚼着这些平常饭菜中,饱含对他们的感激,于是在好的心情下吃得特别舒服。农家主妇有五十多岁了,她每次在收拾晚餐的碗筷时,总笑着对我说:“饭吃了,到村里走走。好消化嘛。”说实话,饭后在村里逛逛,比躲在房间里借微弱的灯光看闲书,确实惬意得多。

山民的农舍,都是依着山坡而建的,远远望去,像是层层叠叠摆歪了的积木,不免觉得零乱。当走近,进了鹅卵石铺的弯曲小路,前前后后高高低低的房屋层次就分明了,各自给阳光还有月光留下很宽阔的距离。这些陈旧的青瓦墙老屋的门,大多朝南敞着,村民进出自由。有些房屋被围墙或竹篱围住,那里面便有一些高大的树摇动着叶子。从屋前经过,不知在何处就拐了个弯,所以望不见路的尽头。村里还有几所昔日富丽堂皇现已斑驳了的老屋,该有上百年了吧,门台两旁的白垩土已呈灰色,隐隐显出些淡墨残字,看不清,看不全,是早先屋主人留下的楹联痕迹了。

村中的路,都是很窄的,往低处的一边有很高的泄水沟,暴雨来时,不至让水淹进低处的屋内,这是山民在营造时的智慧啊。路的走向没有规则,依屋前而铺,这便有了一种自然的美。在白天,从村后山的高处望下,这些屋前连在一起的路,像织女掉落在地上散开的彩线,在光与影的影响下幻化出不同的色调。倘若正值炊烟纷起时,路又被笼上缥缈的动感。虽然电灯已进户,但山村小路边,还没有架设电线杆,走夜路的山民,在满月时,是借了光辉看清路面的,也能走得极稳当。自从不用竹枝燃火照明后,山民家中还是备了手电筒,只是他们舍不得用,换电池既费钱也麻烦。除非是遇到急事外出,才带上手电筒,也是忽亮忽熄。还是月光好,让行路人看得清。而于我,则觉得这更有诗意。虽然我是带了袖珍手电筒的,但不想另类化,学山民在月光下看路走路。

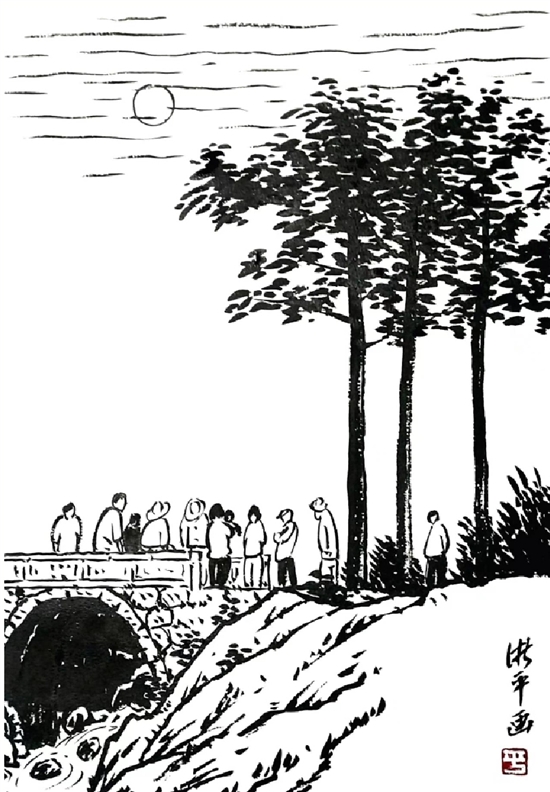

月色很好,给沉寂的山村一片清凉的明快与诗意。我出了住处,向村中最热闹的地方去。最热闹,是因为有男男女女在临睡前,凑在一起,聊重复和不重复的话题。这里最热闹的地方,是村口。

村口有桥,桥用溪里的大块卵石叠成拱形,桥上走人、走牲畜,是通向外界的走廊。从桥石缝里挤出的苔藓,掩盖了卵石的颜色,在月辉里黑得发亮。桥下是潺潺的溪流,四季不息。溪里有小鱼小虾。桥的年龄,谁也说不上来,据说是他们爷爷的太爷爷时候就有了。我联想起那看不清、看不全的老门台两旁的楹联,可能会是“门对□□望□桥,月□桑□听□溪”吗?

村口有高拔的大树,是一株樟树和二株差不多高的楝树,树上头的枝叶早已经纠缠在一起,分不清樟叶和楝叶从何枝而来。山民说这三株树是仙树。我应该信的,对山民心中那些自然、美好的精神意识,是要发自内心的尊重,就像下乡与他们相处时,尊重他们的朴实与勤劳一般。我又想,如此高拔的大树,炎炎夏日里,它们撒下的浓荫会是很大的,仿佛是从天而降的华盖,华盖下是无尽的清凉。这对于长年辛劳于梯田、山间的山民,在劳作后,是大自然的恩施,他们以之为仙树,恰是祖祖辈辈传承的感恩心。山民的心,是纯洁的,没被商业化的物欲污染。

秋枯的叶子不时飘下,落在桥上,落在人的发上、肩上,人踩着落叶,人坐在桥栏上,谈天说地。走近了,听清了,他们聊晚稻的收成,哪家好、哪家差些。嘈杂的众说声中,于绝对的欢乐中,不免也有一二叹息声。于是有人说了,我们相互接济一些,没问题。明年会好的。大家都笑声一片。这样的热闹,自我短暂日子在这里,是新鲜的,是陌生的,是朴素的。处身于这种氛围中,但我不敢多言,因为我是旁观者。旁观者总有私心不为人道。但我还是想到了木心说的“任何故意的慈善行为都是我所未曾有的”。但山民说过后的行动,显示了相居一地的人之间纯自然的心态。

那时下乡,我常常像进了课堂。

(注:文内□代表无法识别的字)