父亲有三件“传家宝”:算盘、药箱和手电筒,他很稀罕这些“宝贝”,把它们珍藏在老家的阁楼上。父亲曾告诉我,这些东西是他的“饭碗”,当时我无法理解言下之意,只是似懂非懂地点了点头。然而,我已经揣摩到其在父亲心目中的位置,因为常见到他用衣角小心翼翼地擦拭着,生怕沾染上一丁点灰尘。

这三件“传家宝”,承载着父亲三段不同的人生经历——他年轻时当过会计,做过“赤脚医生”,也上山打过猎,这些东西是他随身携带之物,跟他形影不离。或许它们本身并不珍贵,可父亲经常有意无意地炫耀,把它们的用处夸得天花乱坠,出于爱屋及乌的缘故吧,我也在不知不觉中喜欢上这些老物件。

父亲的第一件“宝贝”是算盘,这是父亲做会计时的好“帮手”。儿时的我,发现父亲总是把算盘放在公文桌上最显眼的地方,方便他随取随用。这架算盘是优质的硬木所制,据我猜测应该是桃花心木,有着特殊的纹理。经过岁月的洗礼,它的框和梁都已变成了深棕色,算盘珠子也被磨得锃光瓦亮。外框的四角包着薄薄的铁片,看起来非常坚固。“算盘一响,黄金万两”,父亲时常告诫我,别小看了这小小算盘,它管着一个行政村所有的收入、支出,更牵动着千家万户的柴米油盐。父亲打算盘的手指很灵活,像钢琴家在键盘上飞舞着十指般潇洒,富有节奏感,他一边打一边嘴里念念有词:“一上一,二上二,三下五除二……”,令我记忆犹新。工作之余,父亲还把心爱的算盘“拎”到我们面前,教我们玩“猫抓老鼠”游戏:上珠代表猫,下珠则代表老鼠。一方选择4只猫过来抓捕,另一方则选择30只老鼠设法逃避,最终只要有1只老鼠到达终点就算鼠方获胜。我小时候总认为“老鼠”人多势众,一定占优势,所以每次都会选择“老鼠”角色,结果每盘都全军覆没,急得满脸通红。

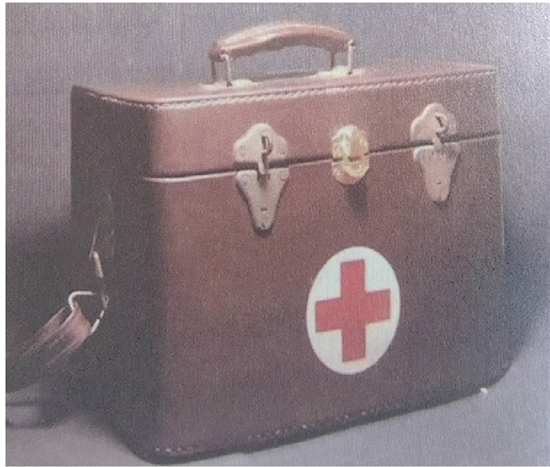

第二件“宝贝”是药箱,父亲当赤脚医生那段时间,天天背着药箱四处奔走。据《净水村志》记载:“新中国成立前,净水村没有医务人员,也没有专门的医疗设施,村里只有一位兼职的卫生员林金鼎,只是配合公社保健站医师下村到各户打预防针而已……”文中提到的“林金鼎”就是我的父亲。记忆中他的药箱是棕红色的,外面印着一个硕大的红十字。药箱里装着针筒、针头、酒精、药棉、镊子等医用物品,而我最感兴趣的是里面时不时地藏着几颗白色小糖丸,那是打预防针的时候用来分发给小朋友的。我偶尔会趁父亲不注意偷吃药箱里的小糖丸,父亲发现东西少了,也只是慈祥地笑着摸了摸我的后脑勺。由于儿时的耳濡目染,至今我还能如数家珍地叫出“卡介苗”“百白破”“白喉”等疫苗名称。

第三件“宝贝”是一把铁制的三节电筒,虽然锈迹斑斑,他却敝帚自珍、爱不释手,那是他上山捕猎时的贴身之物。因为打猎往往在夜间,山路崎岖且险象丛生,电筒的用途是既能照明又可壮胆。父亲常说,如果在山上看到野兔,只需用电筒的聚光灯使劲照它的眼睛,它便蹲着不动了,这样就能轻而易举地捕获它。他也会在一些野兽经常出没的地方放些兽夹,来个“守株待兔”,如果遇到野猪等比较凶猛的动物就比较费事,必须要用到猎枪。父亲曾跟我讲起他早年上山打猎的一则小故事:“远处密林里一阵急促的躁动,地上的草丛也沙沙作响,像是疾风掠过,又像是兔子惊慌乱蹿,隐隐约约,时远时近,于是关闭电筒、屏住呼吸、侧卧在地上,不敢轻举妄动。过了半晌,突然变得静悄悄,像是僵住了,就果断地朝杂草深处‘嘭’地开了一枪,杂草动了几下便恢复了平静,蹑手蹑脚地凑近一瞧,只见地上直挺挺地躺着一只狐狸。”这个场景令年幼的我十分向往。

父亲年纪大了以后就赋闲在家,不再碰这些老物件,于是他把这些“宝贝”锁在床边的柜子里,并语重心长地叮嘱我:“技多不压身,这些‘吃饭宝儿’(温州方言,表示“赖以生存的宝贝”的意思)要保管好、学会用,它们可是我们家的‘传家宝’呀!”父亲去世后,这些“宝贝”仍完好无损地保存着,虽然时隔多年蒙上一层厚厚的灰尘,但我并不嫌弃,因为从它们的棱角里,仿佛又见到了父亲的影子。