1月6日的通车仪式燃爆 全城

■记者 陈良和 李心如

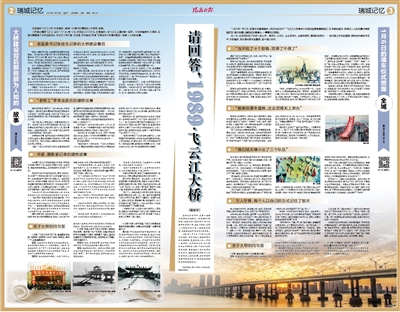

“1989年1月6日,那是永远值得瑞安人民纪念的日子!”飞云江大桥通车仪式现场拍摄者管陶回忆35年前的盛况,那激动人心的场景仿佛穿越时空,通过他精心捕捉的珍贵镜头,一幕幕生动再现。

这一天,也深深印在了许多人的心中。鼓乐队、仪仗队、企业花车队、出租车司机、围观的市民们……他们穿上节日的盛装,穿梭在庆典的洪流中,欢呼雀跃,那份参与感与自豪感,至今难以忘怀。

“当天拍了4个胶卷,觉得了不得了”

提到飞云江大桥通车仪式,许多人脱口而出:“当年管陶老师拍了许多照片!”

管陶1947年出生,1984年支边回瑞后,历任县委办公室秘书、县委报道组副组长、瑞安日报副总编等,作为资深的新闻工作者和老摄影家,他拍摄的许多照片,都记录了瑞安的变迁与发展。

“那天下着濛濛细雨,我作为市委报道组成员,担任大桥通车典礼的摄影报道任务。”管陶说,早在1月5日那天,他就提前跟位于桥下的瑞安建筑机械厂办公室主任说好,6日一大早扛一个2米多高的人字梯放在桥头给他。“我早上5点就到现场了,迟了就进不去了。”

管陶说,当天省领导、温州市领导柴松岳、刘锡荣、卢声亮都过来了,庆典仪式很简短,仅三项内容:时任温州市委书记董朝才致词;施工代表发言;瑞安市委市政府向施工单位赠送锦旗。但是,随后的通车仪式可用“盛典”来形容。

“我把人字梯架在桥头100米处桥面一侧,人坐在梯子上,以便拍摄全景全过程。”管陶说。走在最前面的是少先队乐队,整齐欢快的鼓乐进行曲响彻大桥上空,把典礼推向第一个高潮。大桥两旁的人行道上,少先队员挥动彩旗、鲜花,有节奏地欢呼“热烈庆祝,大桥通车”。然后是红旗仪仗方队,紧接着是由当时瑞安十几家明星企业组成的花车队,驶在最前面的是国营大厂,百好乳品、远东蛋厂、瑞安糖厂、机械厂、酿造厂、木材厂等,花车上尽展企业风采。然后是工人方队,有当时名噪一时的二轻、纺织、机械等方队组成,当时瑞安越剧团有个新编剧《玉蝶奇传》很火红,演员们也上桥了。紧接着是颇为壮观的小轿车队伍,据统计,当时瑞安全市小轿车仅108辆,“为了壮大声势,当天把58辆公家和私人的轿车都拉上来,打头阵的是桑塔纳。”管陶笑着说,“最为感动的是,车队过后,成千上万的群众涌上桥面,大家脸上显现的那份激动真是无法形容。”

通车典礼结束后,管陶又马不停蹄赶往南门车渡口,拍摄最后一天的车渡照片,晚上又拍摄了文艺晚会。“当天我拍了4个胶卷,每卷36张。”

记者采写此稿时,才得知吴小淮、姜夏笙等摄影爱好者当年也都上了大桥,从不同的角度记录了通车仪式,包括在梯凳上拍照的管陶。

“能参加通车盛典,企业觉得无上荣光”

看通车仪式老照片,许多90后00后都震惊:瑞安之前居然有这么多国营、集体企业。记者未能找到当年这场“盛典”的“总策划”“总指挥”,许多人表示,当时时间急,从接到市里(1987年瑞安撤县设市)的通知到参加仪式,前后只有一个星期的时间。

“我们这些企业都是自掏腰包的,觉得受到邀请,是无上荣光。”李权良1959年出生,1989年时任瑞安市封包机厂政工处处长。“这红色的庆典条幅是我设计的!别的厂都是落款某某厂贺大桥通车,我直接设计成‘瑞安市封包机厂祝贺飞云江大桥胜利通车’,红底白字,条幅长20米,字1米X1.2米。花车后面用两根柱子挑起条幅,多醒目,还上了中央台,有3秒的镜头。记得全部费用花了一万多,百好乳品花了3万多,还没上央视,哈哈。”

据他回忆,封包机厂当时出动两拨人,一拨是军乐团,60人,集训了3天,演奏的是《歌唱祖国》之类的红歌;另一拨是20多人的花车方阵,由厂里年轻的女员工围在条幅旁。“当时我们听总指挥的,从万松路出发,通车仪式共走了40多分钟。”李权良说。

“我们城关镇小出了三个队伍”

与90后00后只能通过翻阅照片来了解这段历史不同,1989年正值70后80后的记忆高峰期,许多人更是亲历了那个激动人心的时刻。

1989年,冯筱秋12岁,上小学五年级,是城关镇小金鼓队的一员。该校的金鼓队,常常受邀到校外参加各种庆典活动。飞云江大桥通车这样的大喜事,自然少不了镇小金鼓队的身影。

“原本金鼓队日常就有训练,那段时间练得更加频繁了。”冯筱秋回忆,“那时学业压力不大,课余的时间全都用来排练。那时城关训练场地不多,除了我们的金鼓队,我记得还有工厂代表队在我们学校的操场上排练,大家都为这场庆典铆足了劲。”

1月6日当天,冯筱秋起了个大早,金鼓服里被奶奶塞进了厚厚的针织毛衣,白色板鞋里也穿上了厚厚的毛袜子。六点多到校后,化妆很快,“我们像流水线上的产品,出来时,个个都是红扑扑的脸,红彤彤的嘴。”她说,城关镇小有三个方阵,两个金鼓队方阵分别着金鼓服和运动服;还有个鲜花口号队,身穿红色毛衣头戴红花,负责手捧花束站在大桥北边两侧,列队欢迎。

“我们一路从学校走到飞云江大桥雕塑旁边,静静地等候出发的信号。只听得噼里啪啦的鞭炮声响起,我们心里一紧,马上就要出发了。”冯筱秋说,“跟着游行的队伍,我们一路打着鼓,慢慢地从大桥的北端走到南岸,稍作停留之后,又掉头从南端走回来。那时没时间概念,只记得走回到学校,已临近中午了。”

那天有一个小插曲让她印象深刻。鲜花口号队里有位同学突然流鼻血,老师止了好久也不见效,于是建议这位同学先回家。但是这位同学坚决不同意,一定要坚持完成任务。“我当时站在一旁,目睹了全程,现在想来,除了责任感与集体荣誉感外,应该是那份参与重大庆典发自内心的自豪感,让她坚持了下来吧!”

万人空巷,每个人以自己的方式记住了那天

能上桥参加游行的,毕竟是少数,当天,还有很多市民以各种方式参与、见证、记录了这个特殊的日子。

1968年出生的陈克勤,当时是一名出租车司机,1987年左右,他花1.2万元买了一辆二手的菲亚特,平时都在万松路华侨饭店门口候客。每回遇上车渡过飞云江,“潮涨还好,潮落的时候,坡度大,菲亚特的底盘被卡着,心疼。那时,排队车渡的车都排到了三圣门这里。我的车小,又是本地人熟悉路况,绕来绕去,轮到了,也要1个小时。再车渡到对岸,得半个小时。”长期的积累,让他在大桥通车这天,虽没机会参加仪式,但心情同样激动,通车仪式结束后,“我们几辆出租车也一起开上去,来来回回开了好几趟,开心!”

李德红、林洪云夫妇今年已60多岁,1989年两人还正处于热恋期,他们分别是瑞安市造船厂和瑞安市机械厂的职工,虽然没能参加游行队伍,但两人还是兴致勃勃地到现场凑了热闹。

“那天特别冷,下着小雨,我们都打着伞,穿着高筒的橡胶雨靴,为了更靠近大桥观礼,我们和许多人一样,双脚陷在桥边泥地里,冻得冰冷。”林洪云说。据夫妇俩回忆,当天他们站在桥下,望向大桥,看见的是打着伞的黑压压的人群,放飞的白鸽和气球,听见的是锣鼓喧天的热闹。

仪式过后,两人回到各自工厂,当天大部分参与游行的工厂都没有生产作业,工人们围在一起烤火取暖。到了中午,工友们还相约到厂边的旗儿店庆祝了一番,“那一碗蛋酒给身体带来的温暖,我至今都记忆犹新!”林洪云说。

也有因为缺席而抱憾的,作家胡晓霞说:“那天好多邻居都跑去看了,我不喜欢赶热闹,没去,现在想来很可惜,没有亲历历史。有趣的是,我同学恰好在大桥通车那天生了个男孩,取了个小名就叫‘一桥’,现在父子俩几乎天天在飞云江大桥上来回,因为厂房在飞云。”胡晓霞说,35年过去,当年的新生儿如今已是小老板。

关于大桥的问与答

1.记者:通车当天还有什么印象深刻的事?

管陶:其实之前的报道中都没提到,当天晚上,还在瑞安剧院举行了很隆重的文艺晚会,不过,具体有哪些节目哪些人参加,我也记不得了。

王大来(曾任市文化馆馆长、市文联副主席、温州市音乐家协会副主席):我参加当天的晚会了,但因时间久远,具体细节已想不起来了,托人找了当天的节目单,也找不到了。

2.记者:大桥是在1989年1月通车的,为什么通车纪念章及大桥上标记的是“1988.12”?

管陶:大桥试通车时间是1988年12月,因为飞云江大桥对全市来说意义非常大,所以才选择在元旦过后再举办一次隆重的通车仪式。