本报讯(记者 徐心星)日前,“瑞港同心园”香港瑞安同乡会联络联谊基地揭幕授牌仪式在平阳坑镇举行,香港瑞安同乡会名誉会长胡瑾民再次回到了家乡,与乡亲们共同考察走访,感受家乡变化,体验瑞安非遗技艺、共述乡情。

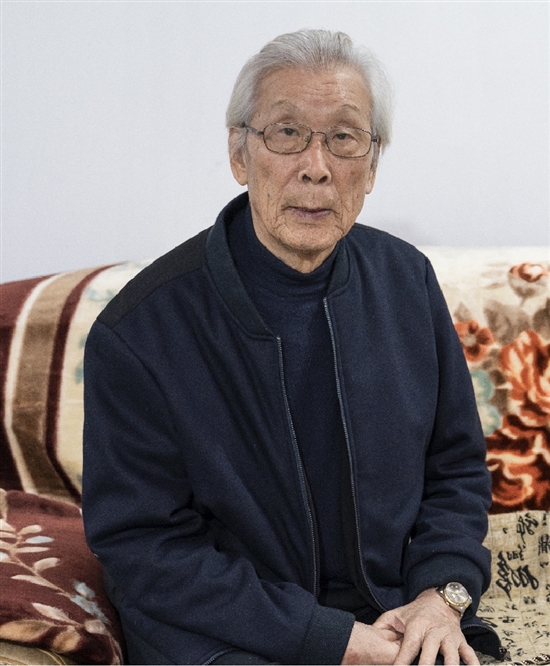

“每年我都会回乡探亲,每次都有不一样的感受。”今年83岁的胡瑾民头发花白,但精神矍铄,谈起离乡赴港往事,他眼中有光,娓娓道来。阔别家乡46载,岁月悠悠,但他一口乡音未改,那份对家乡的深厚情谊,如陈年佳酿,愈久弥香。

1941年,胡瑾民出生在瑞安海安,600余年历史的古城,涵养了他坚韧的品格。他从小品学兼优,温州中学毕业后,考上了南京航空航天大学,学习飞机仪表专业。大学生活丰富了他的知识,也让他的眼界更加开阔。毕业后,胡瑾民顺利进入无锡一家飞机仪表器制造公司工作。结婚后,他调回瑞安机床厂。1978年,改革开放的时代春风袭来,备受鼓舞的胡瑾民作出了一个大胆的决定。

当时,胡瑾民的父亲刚从香港回来,父亲口中香港的繁华与快速发展的经济,让胡瑾民心生向往。他去公安局申请赴港,怀揣着对未来的憧憬,踏上了香港的土地。初来乍到,一切都要从零开始,他从父亲与人合伙的茶叶店做起,一步步积累经商经验,学习市场规则。

凭着敏锐的商业嗅觉和多年学习的积淀,胡瑾民发现,香港面积小,资源匮乏,香港本地人多讲粤语,与大陆沟通贸易多有阻碍,于是,他与一位杭州朋友一起做起了丝绸生意,将杭州丝绸带入香港,卖给香港本地的商家、工厂,由他们制作成衣再出口海外。

“刚到香港时,我和妻子住在15平方米的小出租房里,一张床,一个小台子,就是全部家具。我们互相鼓励,努力工作,日子虽平淡,也一年年好起来了。”胡瑾民说,香港物价高,他们一月的房租就要600港币(当时约人民币400多元),在上世纪七八十年代这不是小数目。压力虽大,但瑞安人骨子里“走遍千山万水,想尽千方百计,说尽千言万语,吃尽千辛万苦”的四千精神始终支撑着他。他和妻子一起打拼,一人付房租一人付生活费,直到几年后丝绸进出口生意走上正轨,他们一年赚到了100万元港币,终于开始置办房产,在香港落地生根。

远离故土,乡情更显珍贵。刚到香港不久,胡瑾民便加入了香港瑞安同乡会,这里成了他心灵的港湾,也是他当时联系家乡,回馈社会的桥梁。特别是1997年香港回归后,来港工作的同乡人越来越多,同乡会的活动也走上正轨。在此期间,他积极参与同乡会的各项活动,无论是慈善捐款,还是回乡探亲走访,他总是冲在前面,用自己的实际行动诠释着对家乡的深情厚谊。

46年的时光,足以让一座城市发生翻天覆地的变化。胡瑾民每年都会回乡走走,感受家乡的日新月异。看着家乡高楼一座座崛起,道路越来越宽,风景越来越美,从经济的蓬勃发展,到人民生活水平的提升,这一切都让他由衷地感到骄傲。

这次随同乡会回到瑞安,走访平阳坑镇、高楼镇,他与老乡们围炉而谈,讲述旧时记忆,又一起走访东梨民艺博物馆,分享棉花故事,学习以棉布为基础的木活字印刷术和蓝夹缬印染技艺,他再次感叹家乡深厚的历史文化底蕴……他说,无论走多远,都不能忘记自己的根,那是来时的路,也是前行的动力,有了这份乡情维系,总能走得更稳,不会迷失方向。