编者按:在龙年,我们的人文版块刊发了数篇瑞安工业企业的珍贵史料稿件,如《岑岐糖厂的甜蜜往事》《瑞安远东蛋品厂58载盛衰风云录》《追忆瑞安合成氨厂峥嵘岁月》……蛇年伊始,我们探寻瑞安工业历史的脚步未曾停歇。这一次,我们将目光聚焦于56年前建于陶山的温州地区机床厂,试图揭开它深藏于岁月深处的故事。考虑到文章篇幅较长,且配图丰富,我们特地将这篇稿件分为上、下两篇刊发,以期给读者更舒适的阅读体验。

■虞秋生 侯定锦

在陶山镇中心偏西的花园底村编织路1号,坐落着一家名为“温州新丰泰股份有限公司”的民营企业。该企业厂区及东边寺山脚下一大片空地,1969年至1995年期间,曾是温州地区机床厂(后更名瑞安第二机床厂)所在地。

近日,笔者跟随机床厂老员工重返故地。那些因岁月侵蚀,外墙已经斑驳陆离的老车间、老食堂、老宿舍、老烟囱、老围墙,唤起了老员工们的回忆,他们抚摸着当年工作车间的铁柱钢梁和宿舍门窗,情不自禁向笔者介绍起当年机床厂建设、生产和生活情况……

作为军转民国企,机床厂在山乡古镇挺立了26载,不仅留下了丰富的工业文化遗产,更传承了一种精神——个人利益服从国家利益、艰苦创业、甘于吃苦。这些精神风貌,如同那些遗存的建筑和轶闻故事,闪耀着时代的光芒,与历史同存共进。

为什么选址陶山?

两种说法殊途同归

瑞安一直远离战争中心区域,历史上几乎没有发生过大规模的战役,也没听说曾存在过兵工厂,或者军火库。为什么在上世纪七十年代初,在陶山这个山乡古镇突然冒出一家计划生产枪炮的军工厂——温州地区机床厂?

原因是为了战备。

上世纪六十年代中期,我国面临严峻的国际形势。从可能存在新的战争严重危险估计出发,1964年5月召开的中央工作会议作出决策:由以大力发展农业、提高人民生活为中心,转向以加速三线建设、增强国防实力为中心的战备轨道,并提出了“建设三线大后方,打败美苏野心狼”的口号。国家在重点建设三线地区(长城以南、广东韶关以北、京广铁路以西、甘肃乌鞘岭以东的广大地区)同时,也在一线(沿边沿海地区)、二线(介于一、三线之间地区)腹地布局建设部分军工企业,以备战时不时之需。

温州地处东南沿海,属国家战备一线地区。温州备战措施之一,即是在瑞安西部建设一家兵工厂——温州地区机床厂。

1969年8月,温州地委行署决定成立温州地区机床厂筹建组,任命时任温州地委组织部副部长的蔡时金为组长,温州化工厂副厂长贾永泰为副组长,具体负责机床厂征地、基建和招工等工作。

1969年9月,筹建组派人到瑞安选址。在机床厂老员工的讲述中,有关选址问题,流行两种说法。

第一种说法是:“选交通条件好的。”

陈永明,今年73岁,温州鹿城人,1970年12月22日进入温州地区机床厂工作。他告诉笔者:“当年瑞安有关部门向温州地区行署推荐了两个地方供选择。地区考察组先到湖岭区潮基公社下街大队考察。此处地处山边,隐蔽性不错,金潮港埠头就在眼前,水上交通可以,但离瑞枫公路远,陆路交通不理想。第二处是陶山区陶峰公社花园大队。该点南靠寺山山麓,很幽隐;东边是沙门溪,水源充足;西面是飞云江支流雷桥港陶山码头,北面是瑞枫公路主干道,水路陆路交通均好。陶山区公所就在眼前,市井较为繁华,便于工人生活。这里到温州市区的距离,与潮基下街相比约近10公里。经综合考虑,选址定在陶山区陶峰公社花园大队。”

第二种说法是:“陶山饭菜好吃。”

娄振波(1946—2022),陶山镇人,1970年底从部队复员进温州地区机床厂工作,1989年任厂长,1992年改任厂党委书记。他在《娄湾记忆》(中国文化出版社出版)一书中写道:“地区考察组先在飞云江南岸中游平阳坑西面的溪滩考察。此处大炼钢铁时,曾建过土高炉,周边无村居,山洪暴发时厂区易被淹没,不宜建厂。后转向北岸,来到湖岭区大岭垟实地考察。考察人员翻山越岭跨过大岭背,这样的交通条件令人生畏。当考察组返回温州路过陶山街花园大队这个地方时,时值正午,便进入一家小店用午餐。他们吃到了陶山本地香喷喷的红米饭和南瓜汤、豆腐干,尝到了东海捕捞的美味可口的小黄鱼、江蟹、海蛎子,再抿一口醇醇的陶山本地糯米烧……餐后,考察组人员异口同声赞美陶山古镇是个好地方……温州地区革委会,接到考察组选址报告后,批示要求工厂建在陶山古镇以西即可。因为古镇以西属内陆腹地,与上级要求相符。就这样,一顿午饭决定了厂址选在陶山花园。”

两种说法,殊途同归,最后都确定:选址陶山区陶峰公社花园大队。

1969年10月,筹建组进驻陶山区公所,正式开启温州地区机床厂建设工作。

采访中,遇到陶山镇花园底村两位村民,85岁的张瑞洪和86岁的张伟同,他们指着老厂区告诉笔者:“记得是1969年底来征地的。大队干部告诉我们,第一期征地40亩,涉及我们河西桥生产队(属花园大队)5幢房子,14户、80人要搬迁。我们5天时间全部搬走、腾空。”

据悉,温州地区机床厂的规划用地100亩,职工定额为700人,分三期完成。后因国内外形势发生了重大变化,计划取消。

一期工程由浙江省第六建筑公司承建,历时1年多,至1970年11月,生产厂房部分建设任务完成,主要包括金工车间、铸工车间、钳工车间、热处理车间、锻工车间、木型车间、动力车间和变电所。生活配套设施只建了厨房、食堂、浴室和堆煤场。职工宿舍、家属楼、寺山山背储水池是1973年10月竣工的。机床厂总建筑面积达到2.3万平方米。

四种渠道招调232人

军训实习强队伍磨意志

一期工程接近尾声时,筹建组开始着手招工、调人,组织军训、实习,为开工生产作准备。

1970年11月,温州行署同意从温州市区几所中学招录1969年和1970年初中毕业且家中已有人上山下乡的,招录进机床厂工作。经过认真挑选,共录取了70人,其中男生53名,女生17名。此外,又直接从温州化工厂调入71名干部、工人,主要担任机床厂中层干部、各科室负责人,及其他行政管理工作;从瑞安县机床厂调入50名工人,其中维修车间40名工人整体划入地区机床厂,充当各车间技术骨干。另外,还从复退军人和当地土地征用招工41人。

至此,全厂职工总数为232人,其中111名新工人于1970年12月22日进厂,调入人员于1971年10月进厂。

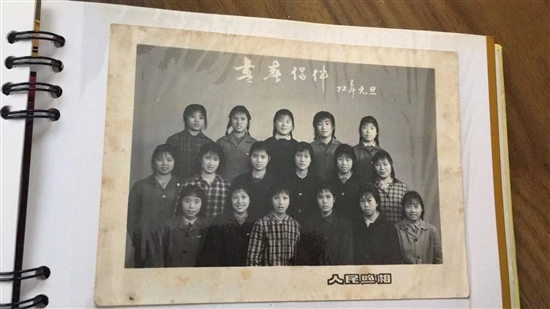

新工人进厂后,先集中进行16天军训。蒋忠玲今年73岁,温州鹿城人,1970年年底由温州第七中学招录进厂,至1987年3月离厂,现居杭州。说起当年军训的事,她记忆犹新:“我们这些新工人都参加了军训。111人编成男一队、男二队和女三队。军训主要内容是野营拉练,从陶山古镇出发,徒步行军,经马屿、平阳坑、大南,平阳鹤溪、水头、山门,文成包山底、双桂、大峃、玉壶,瑞安高楼等山乡村镇,最后回到陶山。编入炊事班的12名年轻人最辛苦,他们走在最前面,充当开路先锋,提前到达休息点,埋锅起灶,给大家做吃的喝的,真是劳力又劳心,但他们没任何怨言。军训,增强了我们的体质,也强化了我们的国防意识,培养了团结互助精神。”

陈永明也还记得:“军训结束后,我们被安排到生产车间。新工人基本都在金工和铸造车间。干金工的,统一到瑞安县机床厂实习一年,干铸造的到文成县铸造厂实习一年。我是金工车间的,所以在瑞安机床厂实践学习了一年。”

重大调整军工转民用

1972年正式开工生产

1971年,林彪反革命集团覆灭后,国家对已建和在建的国防军工企业作了重大调整。温州地区机床厂已建的一期工程保留,二期和三期工程计划取消,由生产军用物资改为生产民用产品。

1972年2月,蔡时金调回地委机关,贾永泰被任命为机床厂第一任厂长。经前期准备及设备调试等,当月,机床厂正式开工生产。

笔者虽然无缘亲眼目睹机床厂当年生产场景,但在工厂旧址内漫步,尤其置身原来的金工车间内,看到70米宽、11米高、450米长的大车间内,黄色的行车大梁横贯南北,说它气势如虹一点都不为过。据悉,当年这个车间摆放着50台各类机器设备,70多名工人来回穿梭,行车大梁上下左右吊移,可以想像当年这里是怎样一幅热火朝天的生产场景!

据介绍,机床厂生产的主要产品有:镗床,专门用于加工机械产品的孔径;MA4216珩磨机,用于打磨各种高精度机械孔径;E32钻铣床,用于加工机械产品的钻孔及铣槽。这三种产品由国家第一机械工业部下达生产指标,成品交由一机部统一分配给国内需要的企业。还有600型坡口机,是出口巴基斯坦等国家的,主要用于加工石油管道焊接部位的坡度切割。

在瑞安市档案馆,笔者有幸找到了温州地区机床厂1981年1月1日的统计报表,表中显示该厂1977年度工业总产值是36.964万元。