春风拂绿,瑞安城焕发着勃勃生机。作为新生命诞生的摇篮——产科,承载了无数家庭的珍贵记忆与幸福期许。

翻开瑞安市人民医院产科发展的历史书卷,从1948年于战乱颠沛中的艰难创立,到新中国成立后在时代洪流中的砥砺发展,77载守望新生的故事,不仅镌刻在产科人的心底,更成为瑞安时代发展的生动注脚。

3月25日,瑞医产科新分娩中心启用。立足新起点,回望来时路,让我们“穿越”瑞医的峥嵘岁月,聆听瑞医产科主任的深情讲述,一同见证“她”的时代变迁,产科技术服务的革新和守护母婴安全的初心,感受“她”与瑞城“生生不息”的光阴故事。

萌芽破土(1948年—1958年):

荒芜中孕育希望之光

历史背景:新中国成立初期,瑞安城百废待兴,瑞安县卫生院(瑞医前身)在物资匮乏、人员短缺的困境中艰难起步。那时,全院仅有1位助产士,能开展的业务仅仅是平产和出诊接生。

见证人:方朴如(1952年至上世纪60年代任瑞医妇产科负责人)

1952年,时任院长王湘衡慧眼识才,特聘享有“东瓯第一刀”美誉的方朴如医师兼任妇产科负责人。方朴如以外科见长,起初对妇产科并不熟悉,但他凭借精通德、日两国语言的优势,潜心钻研国外妇产科书籍,迅速掌握了业务精髓。

彼时,病房设施极其简陋,临时手术室是在亭子周围用木板和玻璃搭建而成的,手术台由两张木桌拼凑,手术器械严重不足,连消毒用的高压锅都需从瓯海医院借用。遇到难产需剖腹产的产妇,手术团队只能临时组建。直到1953年,新建的二层楼房才配置了简易手术室。后来,在王湘的努力下,医院购入了温州地区唯一一台“万能手术台”,随着必要设备陆续到位,方朴如医师逐步开展了子宫次切术、卵巢肿瘤切除术、宫外孕手术等当时属于高难度的妇产科手术。

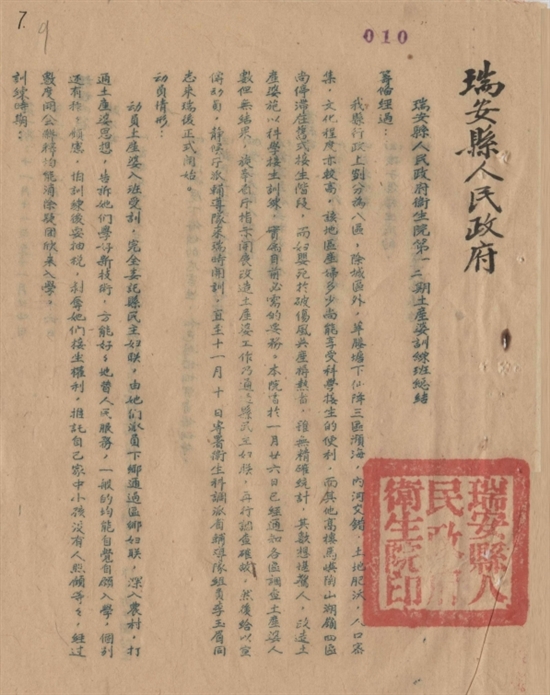

在那个卫生健康意识薄弱的年代,产妇多请产婆在家接生,导致产褥热频发。新中国成立后的三年里,医院连续举办多期产婆(接生员)训练班,推广新法接生,普及消毒卫生知识,分娩并发症显著降低。1952年8月,医院所属妇幼保健所设立,由方朴如兼任所长,为瑞安人口健康发展筑牢根基。

瑞医妇产科的创立,宛如在荒芜中播下的希望种子,先辈们怀着对生命的敬畏,踏上守护母婴健康的漫漫征程,新生儿的第一声啼哭,都是对艰苦岁月最有力的回应。

(以上内容根据瑞医院史资料整理)

拓荒前行(1959年—1991年):

荆棘中踏出发展之路

历史背景:上世纪五六十年代,瑞医多次扩建,妇产科病房从外科病房独立出来。1976年,新建的外科、妇产科大楼投入使用,床位数从十几张增至四十余张,年分娩量达1000例左右。改革开放后,产科发展驶入快车道。

讲述人:丁美珍(1957年毕业于温州卫校,上世纪60年代至90年代初任瑞医妇产科主任,1995年退休)

“我们那个年代看诊主要是靠两样东西,一是靠手去摸,比如胎儿的个数一个还是两个,胎位是头位还是臀位;二是靠木制的胎心听诊器去听胎心,边听边数。”89岁的原瑞医妇产科主任丁美珍回忆道,“当时有个产妇的B超提示双胎,我摸了摸说只有一个,复查B超果然如此,大家都笑称‘姜还是老的辣’!”

当时,妇产科仅有丁美珍和方朴如两位医生,方老年事已高,门诊和病房的工作几乎全落在丁美珍一人肩上。她每天早上查房,9点到门诊,中午简单用餐后又奔波于病房和门诊之间。那个年代,农村产妇多在家分娩,遇到难产才送医,住在医院宿舍的丁美珍常常半夜被叫醒处理难产。她笑着说:“下雪天也得爬起来,习惯了也就不觉得辛苦了。”

后来,年轻医生陆续分配进来,但经验尚不足,丁美珍仍时常半夜被喊去处理紧急情况。那时住在她宿舍楼下的外科主任陈永康常和她开玩笑:“人民医院就你最辛苦了,几乎每天夜里都有家属过来咚咚咚敲门,我楼下都听到了!”

“那时医疗设备简陋,冬天做手术靠烧土灶通管道取暖,哪有现在这么先进!但是,难产处理好了,新生儿健康,我们就很高兴,产妇家属也是很感激的。”丁美珍说,在医疗资源匮乏、技术条件相对落后的岁月里,她不断探索创新,“我1959年刚来医院时,剖腹产通常的做法是将子宫拿到腹腔外,把孩子取出后缝合好再放回,所以直切口刀疤很长,很快我就将手术方式改成在腹腔内直接操作。后来我又将古典式剖宫产,改进为子宫下段剖宫产,切口也变成创伤小的横切口,这样再次妊娠时发生子宫破裂的风险也大大降低了。”

凭借着对新生命的敬畏和对使命的坚守,丁美珍在重重困难中用汗水与智慧,带领瑞医产科人踏出了一条从无到有的发展之路。她开展的外倒转、内倒转术等纠正胎方位的方法,让众多产妇顺利生产。她还开展了一系列高难度手术,在当时走在温州地区前列,并培养了多位年轻骨干医生,为科室发展奠定坚实基础。

变革新生(1992年—2000年):

浪潮中沉淀奋进力量

历史背景:1994年,产科搬入新综合病房大楼2楼(现瑞医门诊部),与妇科分设为两个病区,产科病床数增至32张。此后近10年,分娩量以每年10%至20%的速度快速增长,并于1995年通过爱婴医院评审。

讲述人:曹华妹(1987年毕业于浙江医科大学,1992年至2018年任瑞医妇产科主任)

“我担任妇产科主任时还很年轻,这也赋予我很大的动力。医疗质量是科室生存发展的核心,那时虽然进修名额有限,我都会抓住机会送医生去北京、上海等大医院学习,还聘请华西医科大学和省妇保的专家教授来院指导,就这样通过‘送出去、请进来’的方式快速提升了产科的医疗技术和科研教学水平。”曹华妹说,创建爱婴医院的过程虽充满艰辛,却彻底改变了分娩后母婴分离的管理模式,让支持母乳喂养、母婴同室、按需哺乳的全新理念深入人心。这些变化既见证了产科服务理念的革新,也给产科发展带来了契机。许多周边县(市、区)的产妇慕名而来,病房供不应求,走廊加床成常态,医生护士加班加点也成为工作日常。

当时人力资源紧张,年轻医生休产假时,晚上常仅有一名医生值班。遇到剖宫产手术等情况需要两名医生时,家住医院对面的曹华妹就成了不二人选,那时没有电话,护工或家属经常半夜敲门喊她去帮忙。

高强度的工作压力促使医护人员快速成长。瑞医产科在世纪交汇的时间点上积极拥抱变革,在浪潮中披沙拣金,实现了从传统到现代产科的华丽转身。

厚积薄发(2001年—2020年):

积累中收获斐然硕果

历史背景:2001年至2020年,是瑞医产科分娩量持续攀升、飞速发展的20年。2002年,时任院长张力成决定将产科与妇科分科,全力发展产科亚专科,保障产科质量。2004年,产科迁入现住院部大楼,从最初的一个病区41张床位,逐步扩展到2020年的四个病区136张床位,年分娩量从2001年的4500余例增长至2012年高峰时的10000余例,随后稳定在7000至9000例左右。

讲述人:戴洁(1989年毕业于浙江医科大学,2001年至2020年任瑞医产科主任)

“无论多忙,产科安全始终是第一位的,我们时刻都要全力以赴,不能放松安全这根弦!”戴洁强调了保障孕产妇安全的重要性。她说,那几年分娩量剧增,产房热闹非凡,每天分娩三四十个是常有的事情。产科病房人满为患,走廊加床甚至延伸到楼下大厅。看到产妇在走廊加床,她们深感愧疚,却也无奈于当时的条件。

“面对每天新增的大量产妇,我们压力非常大,恨不能脚下生风,分身有术。”戴洁坦言,“当时孕妇对产前检查意识薄弱,许多人到分娩时才发现问题,还有从卫生院转诊的难产产妇,给医护人员的工作带来巨大挑战。2015年瑞医产科成为瑞安市危重孕产妇抢救中心和产科质控中心,此后,夜里被叫醒抢救更是常有的事,虽然很累,但这份辛苦也成就了自己,让我从中学到了很多。”

随着瑞医先后通过“三乙”和JCI(国际医疗服务质量认证组织)评审,产科顺势优化流程、精进技术,实现精细化管理,让质量安全更有保障。同时,引入胎心中心监护系统,推广导乐陪伴分娩、单间家庭式产房、自由体位分娩等,并在2008年成立产后康复中心,2019年又顺应社会对高品质服务的需求推出特需病房,保障母婴安全,改善分娩体验感,产科服务和病区环境迈上了新台阶。

领航新程(2021年至今):

创新中奏响时代强音

历史背景:随着年轻人生育观念转变,社会进入低生育率时代,瑞医产科近五年的年分娩量稳定在4000例以上。为满足孕产妇对产科服务的多元需求,瑞医2023年推出产前多学科MDT精准评估,2024年整合产科病区,倾力打造新分娩中心并在今年投入使用。

讲述人:林琳(1994年毕业于浙江医科大学,2021年至今任瑞医妇产科主任兼产科主任)

“这几年,我们通过实行产前产后一体化,升级设备、改善病区环境,做好科普宣传,改变医患沟通方式等举措来提升服务质量,尽可能满足当下年轻孕产妇的多元化需求。随着国家生育友好政策的出台,我们在导乐分娩、家属陪伴分娩的基础上推出了增值服务,让孕产妇有更多的选择。2023年结合综合医院学科优势,又重点开展了多学科精准评估(MDT)服务项目,从产妇利益出发,孕晚期由产科、麻醉科、B超室的主任医师、助产士等共同精准评估,定制个性化分娩方案,确保分娩安全。”林琳介绍,“作为瑞安市危重孕产妇救治中心,我们承担着浙南地区的危重孕产妇救治工作,每年都成功抢救百例以上,去年救治了183例危重孕产妇,包括羊水栓塞,严重产后出血、休克等危急重症,为母婴安全保驾护航。”

新分娩中心的启用,将为孕产妇提供更好的产科服务。孕产妇不仅能在这里待产、分娩,还能在紧急情况下迅速开展剖宫产手术,保障母婴安全。未来,瑞医产科还将推出“早孕关爱门诊”,在孕早期就介入关怀、精准治疗和科学指导,全程陪伴孕产妇。同时丰富产后康复项目,为现代女性提供更全面的服务,让女性愿意怀、怀得上,生得好,恢复快。

回首77载漫漫征程,瑞医产科从艰难初创到蓬勃发展,每一步都凝聚着历代产科人的心血与汗水,每一程都浸润着白衣执甲的滚烫初心,对生命的敬畏、对使命的坚守已成为她们身上最好的勋章!

岁月涤荡出灼灼光阴的故事,爱心编织成守护新生的摇篮。展望前路,瑞医产科的医者们将继续逐浪前行,以仁心作笔、以专业为墨,在守护母婴健康的长卷上书写崭新篇章!

作者手记

最近,我在收集瑞医院史馆资料时,一个几十年前产科常用的木制胎心听诊器,如同一把时空钥匙,打开了通往往昔岁月的大门。我带着它,跟随瑞安市融媒体中心记者,前去拜访了丁美珍老主任。当89岁高龄的她,轻轻接过听诊器,动作娴熟地模拟着当年给产妇听胎心的场景。刹那间,仿若时光倒流,往昔的忙碌与温暖重现眼前。当她眼含热泪,讲述那些与产妇家属之间难忘的医患故事时,身为在瑞医产科工作近30年的助产士,我的内心被深深震撼,久久无法平静。

后来,在对另外三位产科主任的采访中,同样的触动接踵而至。时光带走了她们的青春,留下的皱纹和白发里却隐藏了多少对这份使命的赤诚热爱和忠诚坚守,她们的情感早已与瑞医产科紧紧相连。

悠悠岁月,情怀始终未改;滚滚车轮,记忆永不褪色!愿回望时,心中无憾,愿前行时,眼中有光!

(本文作者系瑞医产科工作近30年的助产士王丹丹 记者 苏盈盈/整理)