■记者 林晓

今年全国两会期间,习近平总书记指出,要把数字阅读和传统阅读结合起来,让孩子们从小就养成爱读书、读好书、善读书的好习惯。瑞安积极响应号召,持续推动书香浸润城市肌理。

今年4月23日是第30个“世界读书日”。近日,记者走访三位阅读者,其中两位是已出版专著的本地作家,另一位青年教育工作者则通过系统阅读拓展知识边界,正好筹备个人的首部作品。他们的书架上既有瑞安地方文献,也摆着科学技术论著,传统阅读与数字工具也在此碰撞出独特的知识火花。

林新荣:

在深耕乡土文脉中解码阅读人生

中国作家协会会员林新荣以笔为犁,在瑞安这座千年古邑,深耕地方文化三十余载。他不仅出版了《天瑞地安》《光阴越来越旧》《追着落日到云江》等16部诗文集,更主编了《瑞安历代山水诗选》《瑞安历代咏物诗选》《陶山历代诗选录》等20余本乡土文献,成为瓯越文化的“活地图”。近日,记者专访这位“文化摆渡人”,解码其高效创作背后的阅读哲学与乡土情结。

“耕田式”阅读:

文献编撰与文学创作根系同源

“编注《瑞安历代古文选录》时,我以两年时间沉浸于先贤文字中,一边研读一边辑录,阅读本身即成为写作的土壤。”林新荣以“掘井与引泉”比喻输入与输出的关系。他从孙衣言“永嘉前辈读书多”的诗句中提炼地域文脉,将之注入散文集《追着落日到云江》,这部耗时一年重走瑞安山水的新作,正是他阅读古籍引起共鸣后,“以脚步丈量诗路”的成果。

“年轻时觉得家谱、方志枯燥,如今却从中读出了祖辈的呼吸。”林新荣说,中年后对地方文献的痴迷,让他的创作之路开始转型。他在温州日报开设《诗画温州》专栏三年,发表46篇文化散文,近五年推出的《追着落日到云江》《东瓯散纪》两本散文集。

面对“如何平衡精读与泛读”之问,林新荣以“耕田”为喻:深耕地方志中的逸闻琐记,泛读筛选如淘金。他编撰《瑞安乡土文献》时,从高则诚南戏中萃取短章,在名仕信札中捕捉生活态度,为读者犁出一条通向历史的精神通道。这种“立体阅读”更延伸至实地探访,他为探访陈傅良的足迹,三次踏访其讲学的仙岩书院。林新荣这样解释:“这种阅读是立体的,古籍中的墨迹必须与飞云江的潮声、玉海楼的砖瓦相互印证,才能在纸上重建一个气血充盈的瑞安。”

推荐乡土书单:

穿越时空的文化基因图谱

“眼见宋元典籍散佚,如见飞云江暗礁潜沉。”林新荣痛心于历史文本的流失,以主编《笔走瑞城——名家眼中的“小邹鲁”》等书的方式,践行文化抢救。这位曾组织全国名家采风瑞安的作协前主席,如今更愿做“摆渡人”,把阅读当作“查找”,将飘散的历史残片载回当代岸旁。

他说,当你在文献中读到曹村曹氏家族“一飞冲天”的科考传奇,或孙诒让与“五黄先生”的治学轶事,便会发现,这些文字不仅是历史的注脚,更是立身处世的镜鉴。

林新荣为瑞安青年开列的书单中,既有永嘉学派经典《陈傅良文集》《叶适集》,也有明代风物志《岐海琐谈》。他也推荐自编的《瑞安历代山水诗选》,“陶弘景、陆游等名家笔下的瑞安山水,是读懂本土风骨的诗意钥匙。”他说。

而读书也有不少乐趣,如孙诒让《东瓯金石志》中记载的“宋代飞云渡船价”。他说,这部书会颠覆你对“古董”的认知。比如某块宋碑记载飞云渡船价,宋朝瑞安人摆渡,羊比人金贵。一件小事,就读到了古代瑞安人的生活,颇有意思。

作为瑞安两届作协主席,林新荣曾推动本土作者在《诗刊》《中国作家》等顶级刊物发表作品,其诗歌被赞“语言直接干净,意境幽远”。从校园诗人到文化学者,他始终坚信:“越是地域的,越能抵达永恒。”这份执着,恰似飞云江的潮水,日夜奔涌着对故土文脉的深情。

人物介绍

林新荣,浙江瑞安人。瑞安市作家协会第六、七届主席,中国作家协会会员,中华诗词学会会员,中国楹联学会会员。多篇作品发表于《中国作家》《北京文学》《星星》《散文诗》《诗潮》等刊物;著有诗集《侧面》《时间在这时候慢下来》《与时光喝茶》《天瑞地安》 《光阴越来越旧》及散文集《东瓯散纪》《追着落日到云江》等;主编出版《中国当代诗歌选本》《中国当代诗歌赏析》《中国当代诗歌赏读》 《瑞安历代古文选录》《瑞安历代山水诗选》《瑞安历代咏物诗选》《马屿历代诗文选》等读本。

贾瑞亨:

在秩序与混沌间寻找生命之光

贾瑞亨,她是位小学科学教师,也是位年读50本书的阅读践行者,在阅读的同时,还有一个写书计划。让我们走近贾瑞亨,看她如何在独特的阅读理念和跨界思维里,在探寻教育与生活的边界中,发现光亮。

书籍启示:

发现阅读与教育的深层连接

“科学要关注隐秘角落的微小事物”,贾瑞亨是一名小学科学教师。课堂上,她将此投射到班级管理,更关注“不显眼”的学生,“那些安静的孩子或所谓‘后进生’,恰是最需要被看见的群体。”她说。

这是书籍《鱼不存在》对贾瑞亨的影响。书中“生命何等壮丽恢弘”的观点,成为她教育实践的灯塔。其中颠覆性的生物学结论——“鱼不存在”,更引发他对教育目标的反思,“我们是否执着于虚妄的标准?或许应该用‘愿景’替代具体目标,接纳教育中的意外惊喜。”

这个阅读理念与另一本阅读的《为什么伟大不能被计划》中的“漫步式探索”不谋而合。因此,她在课堂上鼓励学生试错:“学生走的‘弯路’可能正是未来突破的踏脚石。”

“寒暑假是集中阅读期,比如今年寒假一个月读了近10本,但平日教学任务重,每月只能读两三本。”谈及年读50本书的目标,贾瑞亨坦言“计划赶不上变化”。她笑道:“定目标是为养成习惯,后来更在意的是阅读融入生活的状态。”

今年,已坚持4个多月的每日阅读让她对阅读“祛魅”,“阅读本不必被神化,它应像吃饭睡觉一样自然。”这种松弛感反而让她更享受过程,甚至意外发现阅读与教育的深层连接。

“如果一个人的生活方式和工作方式都是目标导向的,那么他的阅读方式很可能也是如此。”贾瑞亨之所以对阅读如此着迷,还有一个原因,她觉得一个人对阅读的态度,反映了对生活工作等方方面面的看法。换句话说,阅读观就是人生观。

写作生长:

偶然的树与未来的林

2023年,贾瑞亨加入了周记圈,每星期交出一篇周记。刚开始不敢写,观望了几个星期后被踢出圈子去了。今年,她参加了写作培训班。她终于有机会重新进入周记圈。

作为“复读生”,她一个星期都不敢懈怠,连续写了三个星期。第一篇写的是“关心日志”,这篇周记的灵感也来自一本书——《学会关心》。看完这本书之后,她开始写自己的关心日志,把每天写关心日志的内容和经历整理后,便有了一篇文章。

慢慢地,贾瑞亨有了写书出作品的愿望。当问及“写书计划”,她用“森林哲学”作答,“我不画设计图,只管种下一棵棵树。”她口中的“树”,是日常记录的教育叙事,带学生在农场观察土壤,受《童年美术馆》启发策划“冬日橘会”,从公益培训中提炼“关系优先”的教学设计等。

这些灵感多源自“课外书”的跨界碰撞,贾瑞亨说,“教育类书籍只占我阅读的30%,就如生物学家常解决化学问题,外行视角反而带来突破。”

因此,办公桌上贴着手机备忘的灵感碎片,屏保上显示着“万物与我有关”,这正是她去年撰写的得意之作的标题。

朋友圈里,朋友将她的写作分享比作“八字的一撇”。对此她笑言:“那就继续连点成线,静待另一撇自然生长。”在这场秩序与混沌的博弈中,贾瑞亨用阅读构筑思维根系,以写作伸展生命枝丫,在教育的土壤里培育着一片生机勃勃的“偶然森林”。

作为跨学科阅读者,贾瑞亨的读书笔记方法充满巧思。今年,她读了几本传记类书籍。“让我给学生推荐书,我会选传记。我觉得小说对学生更多是文学方面的启发,而传记属于非虚构作品,会更真实些。”贾瑞亨说,现在社会太“眼花缭乱”了,过于“丰富”了,应该多读读传记,尤其是经典传记。

人物介绍

贾瑞亨,瑞安市云周周苌小学科学教师,一级教师,温州市新锐教师,瑞安市教科研工作先进个人、德育工作先进个人、教学工作突出个人。曾获浙江省教育教学论文二等奖、温州市教科研课题二等奖、温州市教育叙事一等奖,撰写的双减案例被评为温州市优秀案例。

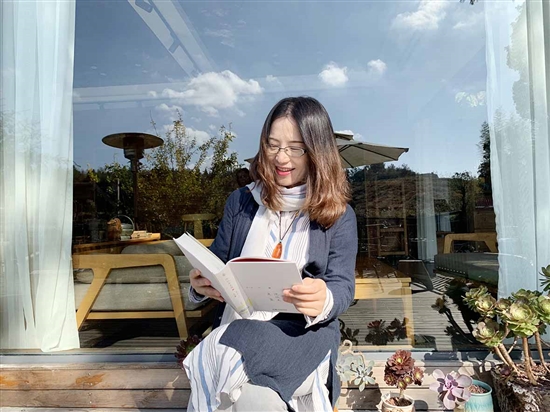

叶晓燕:

在阅读的褶皱里

寻找生命的呼吸

午后阳光斜照进作家叶晓燕的书房,堆叠着《我们在此相遇》《1Q84》与《且听风吟》等书籍的书架与青灰色墙壁形成微妙的光影,恰如书脊的褶皱里被斜阳照亮,那个藏着的“精神地图”透出了光芒,慢慢地闪现出来。

阅读目的论:

在喧嚣中构筑精神飞地

叶晓燕说,对她影响大的书很多,在人生的不同阶段也不一样,她讲了一件阅读改变了她生活的事情。

“有一次,我面对这样一个问题:要不要去杭州工作?当时这件事情只剩最后一个相对简单的步骤了,我忽然很犹豫,走或不走的理由各占一半。”她说,比如思考工作问题时,杜拉斯的《平静的生活》乍然浮现出来,这本薄薄的小说她大概读了五次以上,非常喜欢,也写了好几篇相关的阅读文章。面对现实具体的问题时,有时候书从让人绕开外在的选择障碍,找到自己内心真正的答案。

“阅读于我,是站在巨人肩上摘星星的旅程。”叶晓燕用这句话概括她的阅读哲学。后来,叶晓燕的想法受小说影响,就如里面的主人公弗朗索,在小小的农场,她的思想却有了更多的翱翔空间。“在喧嚣中构筑精神飞地”,叶晓燕觉得这样更符合自己的内心,后来选择留在瑞安。

同样,她的阅读地图也呈现出鲜明的跨界特征:从伯格笔下幽冥交错的里斯本,到杜拉斯《平静的生活》中思想翱翔的农场。从圣埃克苏佩里的星际漫游,到瑞安万松山的草木枯荣。这种“身处一隅,思接千里”的张力,在她拒绝调职杭州的人生选择中得到具象化诠释,“弗朗索在农场的沉思让我确信,地理的边界从不能禁锢精神的远征。”

与文字相遇:

在时空经纬中编织哲思

“阅读是现实与超现实的和弦。”叶晓燕将阅读视为“另一种呼吸”。她说,好的作品和文字会让人在“宏大”和“细腻”的两极上作拓展,这里的“宏大”是指视野的开阔,足以超越现实生活和时代的拘囿,“细腻”是指潜于心灵深处,让感知的触觉变得更加敏感,而这种带有思考性的阅读,如“另一种呼吸”,影响了她在散文创作中的表达。

阅读也成就了叶晓燕的写作。在阅读梅·萨藤的日记《过去的疼》时,她被文中“永不落空的温柔“这个词击中,写成了一篇三千多字的散文《永不落空的温柔》,发表于《浙江散文》和《海外文摘》上。

正如加拿大作家阿尔维托·曼古埃尔在他的名著《阅读史》中所写:“阅读,几乎如同呼吸一般,是我们的基本功能。”叶晓燕解释,只要人类文明的火种需要传递,阅读就是我们的生存方式。

她又以瑞安城为例,玉海楼的青苔、万松山黄昏的鸟群,这些日常碎片经过萨特存在主义与陶渊明田园诗的淬炼,后来慢慢变为她写作中一个个“冷冽的凝视”。

“伯格笔下的里斯本不是地理坐标,而是记忆的棱镜。”叶晓燕说,在阅读约翰·伯格的幽冥叙事时,也会与自身散文创作相连,比如书中“浚河和清河流着同一种声音”,这种诗意悖论让人想到飞云江,它既是现实的河流,也是承载人们记忆的容器。

采访结束时,叶晓燕正为她自己的“西风驿”公众号撰写新篇。窗外,夕阳西下,飞云江静静地流淌着,仿佛带着书页间的哲思与词语的碎金,正奔向文字寓言与现实交界的入海口。

人物介绍

叶晓燕,笔名黑雨滴,浙江省作家协会会员,现任职瑞安市第五中学。出版个人文集《对自己忠贞不渝》;在《星星》《散文》《福建文学》《海外文摘》等刊物上发表诗歌、散文。