瑞安,这座浙南沿海城市,自宋朝起就有先民扬帆出海,闯荡异域。如今,16万多瑞安侨胞遍布全球,在这群“敢闯敢拼”的海外游子中,旅居意大利四十五载的潘仲骞,饮誉侨界。他既是浮沉商海的酒店业大亨,在意大利罗马打造商业帝国;又是诗书满腹的文人,以笔墨传承中华文化,其独特的“商儒双栖”形象,成为了侨界传奇。

从桂峰到罗马:一个华侨世家的传承

潘仲骞的故事,要从他的家族说起。1932年,潘仲骞出生于瑞安湖岭桂峰一个华侨世家,早年其祖父、父亲都远渡重洋,父亲潘松龄在意大利米兰经营皮包批发生意。9岁时他的母亲去世后,他便由祖父母抚养长大。

湖岭桂峰山区是浙南游击队的根据地,潘仲骞从小耳濡目染。1949年,还在瑞安中学初中部读初三的他加入了共青团,成为瑞安解放后第一批团员。1952年,作为湖岭解放后的第一个大学生,他考入北京师范大学中文系,在校期间因各门功课俱佳,被评为“全优生”。1957年毕业时,他被下放到吉林省农安十中教书。1980年3月,已过不惑之年的潘仲骞获准出国,飞赴米兰与父亲团聚。临行前,他挥笔写下:“旭日东升照九州,春风送我远方游。穿云破雾腾空起,直上云霄任自由。”初到异国,他帮父亲打理皮包生意,却坦言:“我就是帮帮忙,我对皮包生意一窍不通。”四年后,他毅然转战罗马,开启了自己的创业之路。

商海沉浮:从开餐馆到创立“酒店帝国”

1985年,潘仲骞在罗马开了他的第一家餐馆——“金星酒家”,仅60多个座位。彼时,中餐在罗马尚属新鲜事物,他的餐馆很快吸引大批游客。短短三年,餐馆生意不仅回本,还趁势扩大规模。1990年,潘仲骞买下了一家中餐馆“长城饭店”,专接旅游团订单。“长城饭店”是罗马最早的中餐馆之一,意大利电视台曾多次在中国人过春节期间,借长城饭店宣传中国的民俗传统和饮食文化。“我们跑到香港、台湾,和旅行社签合同,确保旅行社的意大利团必来‘长城饭店’吃饭。” 回忆往昔,潘仲骞笑道,“生意最火时,一天接待几百人。”

然而,1996年餐饮业遇冷,正当潘仲骞“商潮逐浪难操舵”之时,其妻徐银萍成了他的好帮手。从此,夫妻同心合力,竞舟商海,事业出现了新的转机。潘仲骞说:“我和银萍考虑到旅游生意在罗马是长盛不衰的,于是就动了一个念头,向旅馆业发展”。1996年,他们斥巨资买下一家三星级的帝苑宾馆,两年后,又用积累的资金将附近一座旧楼买下,经装修改造成为三星级宾馆——花园酒店,使之与帝苑宾馆连锁经营。这两项投入均取得了丰厚的回报,生意似滚雪球般地越做越大。2002年4月,他们又与友人联手,合资购买了一座四星级宾馆——新罗马大酒店。经过二十多年的打拼,他们终于奠定了事业基础,在罗马站稳了脚跟。2019年,位于罗马市中心的“蜂巢”酒店(190间客房)开业,成为其事业新高峰,而潘仲骞在2004年时,就曾在中华儒商国际论坛上荣获“全球百佳中华儒商人物”称号。

笔墨丹青:在异国守护中华文化根脉

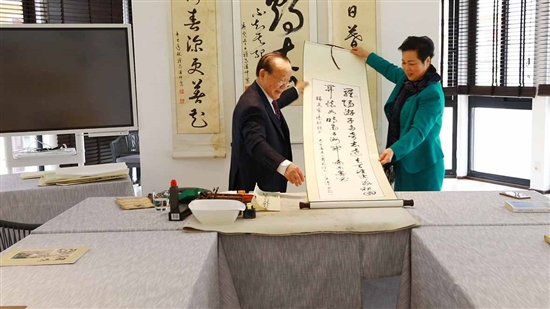

尽管商海浮沉,潘仲骞从未放下过对中华文化的热爱。在他的办公空间,特意辟出了一方雅致的天地,宣纸、毛笔、镇纸等书法用品摆放整齐,墙上还挂着几幅他自己创作的书法作品。只要一有空闲,他便会沉浸在这方墨香世界中,轻执毛笔,饱蘸浓墨,于宣纸之上挥洒自如。他自幼痴迷书法与古诗,大学时就读北京师范大学,曾是瑞安中学学生会主席。

香港回归祖国时,潘仲骞夫妇应邀参加香港政权交接仪式。他所作的《神圣的一天——为香港回归放歌》,获《欧洲时报》举办的香港回归征文比赛一等奖。1999年,他的书法作品在美国纽约举办的“第三届国际金鹅奖书画大赛”中获银奖;2011年,其作品入展“欧洲华侨华人第五届书画大展”,并获兰亭杯银奖。“2013年12月,我倡导成立了意大利中华诗书画艺术联合会,初衷就是要让在海外打拼的同胞重拾文化记忆。”潘仲骞说。联合会成员从最初的三十多人发展到现在的近百人,聚集了一批热爱书画艺术的华人。“很多华侨初到国外,首要任务是谋生,开餐馆、做贸易,往往把书法、诗词这些爱好搁置了。我们联合会,就是要把这些‘丢掉’的东西找回来。”潘仲骞理解这种无奈,但他更希望通过自己的努力改变这种状况。这期间,他不仅出版了多部诗集和书法集,更积极推动中意文化交流。有一年,意大利一个文化机构举办了世界诗歌日活动,他现场挥毫,用象形字演示“日、月、山、水”,让外国友人惊叹:“原来中国字就是一幅画!”潘仲骞说:“外国友人对中国传统文化,像绘画、书法这些领域,其实还是很感兴趣的。不过,他们对中国传统文化缺乏深入了解,所以我们联合会就是要向他们普及、传播一些基础性的中华文化知识。”

侨团先锋:从罗马侨团的初创者到欧洲侨界领袖

潘仲骞亦商亦儒,更是一位德高望重的侨领。他自1985年起投身侨团事业,无私为海外华侨华人奉献自己的力量。当时罗马尚未建立侨团组织,在中国驻当地大使馆的支持下,他与何春林、金德隆等侨界前辈共同创立“罗马华侨联谊会”(后更名为“罗马华侨华人联合总会”),他先后担任秘书长、副会长兼秘书长直至会长职务。1992年,他参与创立“欧洲华侨华人社团联合会”,并连续担任多届理事,同时受聘为北京海外联谊会理事、浙江省政协港澳台侨委员会特邀委员。在服务侨团期间,潘仲骞始终致力于促进华侨融入当地社会:创办意大利语培训班;邀请当地工商部门为华商讲解法规;翻译《外国人须知》双语手册;与马志尼中学合作开设中文课程。他更积极推动中意文化交流,定期邀请国内艺术团演出,组织教育考察团访意,并与意中友协联合举办中国现代文学研讨会。

因其卓越贡献,潘仲骞的事迹被收录于《浙江古今人物大辞典》《世界华人名人录》等书,并入选《世界华人名人堂》肖像邮册,成为侨界典范。

根在瑞安:赤子情怀永不褪色

尽管旅居海外数十载,潘仲骞始终未改乡音,更未忘根本。1988年,为助力家乡教育事业发展,他与内弟徐存松慷慨捐资10万元,在母校瑞安中学设立徐锦华奖教奖学基金,每年取利息奖励教学成绩突出的教师和品学兼优的学生。2006年与2009年,潘仲骞伉俪分别在浙江大学文学院、北京师范大学文学院设立潘仲骞徐银萍励志助学金,每期资助10名学生,每人每年资助金额为6000元,采用“一帮一”精准帮扶模式,助力成绩优异且家庭经济困难的学生完成四年本科学习。

潘仲骞夫妇的善举远不止于此。他们多次为地震灾区民众慷慨捐款,积极为遭遇困境的游客排忧解难。曾有一位到罗马旅游的台湾老人途中遭窃,身无分文,潘仲骞夫妇得知后,将老人接到家中居住一周,不仅帮她购买了回程机票,还送她到机场。一个来自台湾的聋哑人旅游团刚抵达罗马不久,便遗失了全部护照,因无法用言语沟通,众人焦急落泪。潘仲骞夫妇四处奔走,协助他们办理护照挂失及代办临时护照等事宜。潘仲骞夫妇的善举赢得了台湾媒体的赞誉,被誉为“民间大使”。

正如泰戈尔所言:“无论黄昏时树影有多长,它总和根连在一起。”潘仲骞的故事,不仅是一个华侨的商业传奇,更是一代海外游子“爱国爱乡”的精神写照。他用半生证明:真正的成功,不仅是财富的积累,更是文化的传承与根的守望。

【人物名片】

潘仲骞,1932年11月出生,瑞安湖岭人,1957年毕业于北京师范大学中文系。他在意大利罗马经营四家星级宾馆,历任罗马华侨华人联合会会长、意大利南部瑞安同乡会第四届名誉会长、欧洲中国书法家协会名誉主席,出版诗集《泥尘集》《泥尘续集》《晚晴集——潘仲骞自书诗选》。