20世纪的中国,是一个充满巨变与阵痛的时代。杨作雨——这位从瑞安走出的诗人,用他八十载的风雨人生,诠释了一位知识分子如何在时代的惊涛骇浪中,在个人命运与家国情怀的交织下,始终坚守文学的本真与文化的使命。

书香世家的文学启蒙

1920年,杨作雨出生于瑞安一个书香世家,家住大沙堤和道院前街拐角处一间两层高的房子。祖父杨世环是瑞安清末维新派代表人物,曾参与创办学计馆(瑞安中学前身);外祖父林和叔则是数学专家,担任学计馆总教习。在这样的家庭氛围熏陶下,杨作雨自幼深受传统文化与维新思想的双重影响。1935年,他进入瑞安中学就读,开始接触新文学与进步思想。

全面抗战爆发后,杨作雨与好友孙经达创办《信风》刊物,在学生中宣传抗日救亡,很快引起国民党当局的注意。1938年,他被勒令退学,随父亲前往上海。这座沦陷中的“孤岛”——上海,成为他文学之路的真正启蒙地。

家国情怀的“诗魂”爆发

抗日战争时期,瑞安四次沦陷,云江两岸屡遭日本侵略军铁蹄的蹂躏与飞机的狂轰滥炸,田园村庄被洗劫破坏,父老乡亲惨遭杀戮欺凌。在国家生死存亡之际,瑞安人民与全国同胞一起,有钱出钱,有力出力,团结抗日,挽救民族危亡。瑞安文学青年也同样踊跃投身到抗日救亡的洪流中,他们肩负时代重任,用文学作为匕首,在烽火硝烟中发出了抗战的号角;他们用小说、诗歌、散文、话剧等形式,饱含激情,满怀壮志,创作出一篇篇振聋发聩的文章,描绘出瑞安人民为国家独立、民族解放和人民幸福进行长期艰苦卓绝、不屈不挠斗争的感人故事和英雄人物,筑起了一座座血染的丰碑。

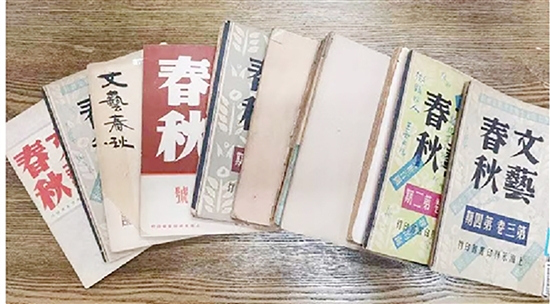

1939年,不到20岁的杨作雨以笔名“洛雨”在《文笔》月刊发表《死市》,控诉日军轰炸家乡的暴行。此后,他接连在《浅草》《草原》《文艺春秋》《大公报》等报刊发表大量抗战诗歌,1940年出版第一本诗集《壁字》,在诗歌界引起广泛关注。

他的诗歌充满对侵略者的愤恨、对苦难同胞的悲悯以及对故土的深情。1947年,他在《文艺春秋》发表组诗《哀故乡》,其中《债债》以强烈的质问揭露国民党统治下的苛捐杂税,家家户户债台高筑,穷人甚至“卖田典屋”。该诗歌四段,每段都以“债、债,哪来的债?”开头,随着悲愤的质问,情感步步递进,逐步揭示出“千捐万税”“豪敛强征”的背后是国民党当局的腐败统治,这首诗后被臧克家收入《中国四十年代诗选》,成为抗战诗歌的重要代表作。

为团结文学青年,他与友人创办《语风》月刊,并加入中共外围组织“诗歌座谈会”,以笔为枪,在文学战线上坚持抗争。

从辉煌到沉寂的命运转折

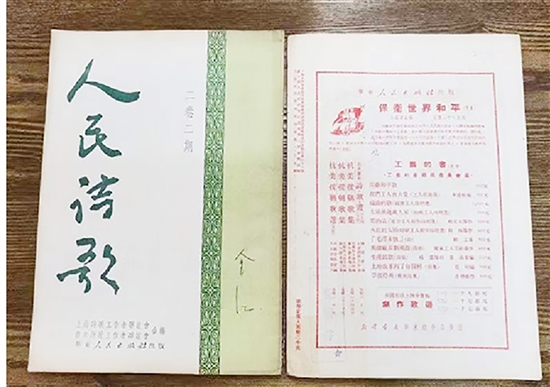

中华人民共和国成立后,杨作雨进入华东人民革命大学学习,随后调任上海文联组织干事。《人民诗歌》杂志是新中国成立初期由上海诗歌工作者联谊会和南京诗歌工作者联谊会共同创办的,在当时产生了广泛的影响力。 当时杨作雨担任《人民诗歌》的编辑。他感动于新政权的成立,在举国上下洋溢着兴奋昂扬情绪的氛围中,一心想创造服务人民的诗歌语言,“今天我们人民的生活内容是无比丰富的……为了表达今天新民主主义社会的现实,必须用一定的新形式来表现”。

为此,杨作雨经常参加诗联组织的采风、走访等活动,深入农村、深入工矿,去挖掘新时代的新气象、新风尚。这一时期,他写了大量的诗歌评论,提出自己的见解,还创作了实验性的诗歌,如《粉碎它!武装日本的阴谋》等作品。

1950年,他出版诗集《灿烂的明天》,热情歌颂新时代。1953年,他出席全国第二次文代会,并担任文联研究员等职,迎来创作生涯的高峰。

然而,1957年的“反右”运动改变了一切。他被发配至北大荒劳改。妻子周简毅然放弃上海教职工作,带着8岁的儿子和仅两个月大的女儿随他远赴北大荒。在北大荒,他一度因营养不良患上肝硬化、肝腹水。病情稍缓后,他仍坚持劳动,被分配到最偏远的绥澳农场。

在风雪肆虐的北大荒,这位诗人度过了22年漫长的沉寂岁月。

磨难过后的文化坚守

1979年“平反”后,年近花甲的杨作雨终于回到瑞安老家。尽管历经磨难,他的文学热情未减,积极参与温州文学活动,其作品被收入《四十年代诗选》等选集,名字还被载入了《中国文学大辞典》《中国诗歌辞典》和《中国文艺家名人录》。

退休后,他投身地方文化建设,担任瑞安市政协常委、民进瑞安市委主委等职。1984年,瑞安文联成立,聘请了杨作雨等人担任文联名誉主席。当时,杨作雨力推少儿读物《小花朵》在瑞安复刊,得到当时文联领导的大力支持。就这样,《小花朵》从温州移到了瑞安创办,并聘请陈伯吹、峻青为名誉顾问,金江、洛雨为顾问。从1985年1月复刊,到2001年一度停刊,《小花朵》历时16年。它的发展一波三折。尽管当时争议很大,杨作雨始终坚持“文学要从娃娃抓起”,力排众议,让《小花朵》得以生存下来。为了弥补办刊经费的不足,他还多次拿出自己的退休金给予补贴。“甚至,我们慰问他送的慰问金,他也拿出来捐掉,后来我们慰问时不得不只送他实物。”原瑞安文联主席张鹤鸣曾这样感慨地说。1994年,以《小花朵》为基地,瑞安市儿童文学学会成立。会上,杨作雨倡议成立儿童文学基金,用于协会的发展和刊物的出版。之后在1994年、1995年的政协大会上,他连续撰写提案《拨款建立本市儿童文学基金会,以培养新生一代文艺人才》《增拨儿童文学发展基金》,获得了3万元的财政支持。

1988年出版的《浙江省瑞安市地名志》,系杨作雨、沈肇瑞、何通编撰,属地方志类专著。该书以系统整理当地地名信息为核心,全面记录瑞安行政区划、自然地理与人文景观的演变历程。

1988年,杨作雨与彭文席、张翊中等人共同创立民进瑞安基层组织,先后担任支部主委,总支第一、第二届主委。他还连任三届政协委员,并在政协会议上提交29份提案,其中《关于恢复孙诒让故居原貌》《加强保护话桑楼》等建议,对瑞安历史文化保护产生深远影响。

在中共瑞安市委宣传部编辑《新瑞安》报时,他不仅提供新作,还针对大至编辑方针小至稿件修改、版面编排等方面提出了独到的建议。

他生活简朴,却将积蓄捐献给希望工程、水利建设等公益事业,展现出知识分子的社会担当。

走过漫天风雨,终至落叶归根。1999年11月13日下午,杨作雨先生轻轻地走了。他的一生,经历了抗战的烽火、政治的动荡、北大荒的严寒,却始终坚守文学理想与文化信念。

他的诗歌,既是个人命运的记录,也是时代洪流的见证;他的晚年倾力家乡历史文化保护,让瑞安的文化遗产得以更大程度地延续。今天,当我们走进孙诒让故居、话桑楼,或在高则诚故居前驻足,仍能感受到这位老诗人的精神印记。杨作雨的名字,已深深镌刻在瑞安的文化记忆里,成为一座不朽的精神丰碑。

【人物名片】

杨作雨(1920—1999),笔名洛雨,瑞安人,1935年瑞安中学初中肄业。1939年,他参与抗战时期上海“孤岛文学”活动,中华人民共和国成立后任上海、华东文联及作家协会创作组干事、组长、室主任、研究员,《人民诗歌》编辑。他著有诗集《壁字》《灿烂的明天》,作品及小传分别载入《四十年诗选》《中国文学大辞典》《中国新诗大辞典》等选集和辞书。