■阿强

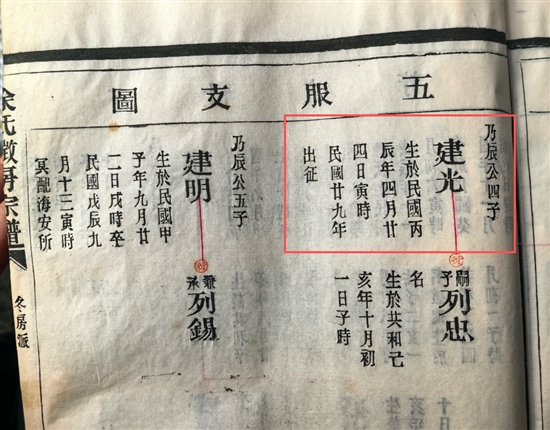

近日,在翻阅族谱时,一行字映入我的眼帘:“余建光,生于1916年民国丙辰年四月廿四日寅时,民国廿九年出征。”“余建光”是谁?父亲告诉我,他是我的四公,也就是我爷爷的四弟,参加抗日战争时不幸阵亡。

遗憾的是,族谱上就这么寥寥数字,四公战死于哪场战役,怎么死的,没有确切的记录。更遗憾的是,他生前也没有留下任何遗物,哪怕一张照片。

我陷入了沉默,感到一股莫名的压抑和难受。想着,身为余氏后人,我是否该为他写点什么。

想起前些年走访家乡百岁抗战老兵余乃明时,他曾提及:“当年你阿公同我一起去当兵,最终我侥幸回来了,他却没回来,死在战场上了。”那是我第一次知道有这样一位阿公,不过当时我不晓得他的名字,乃明公也没提供更多的信息。听说,那一年,大典学被抽丁去当兵的有30多人,最终安然回乡的仅五六人,包括余乃明、余昌新等,其他人不是战死战场,就是旅居他乡。

按族谱上民国廿九年出征的记录,那是1940年。乃明公告诉我,我四公大他一岁,出征时24周岁,他23周岁。当时,他们经简单训练后,立即投入战斗,由于分属不同的部队,加上通讯不便,都不知彼此是死是活。我四公的牺牲消息,乃明公也是回乡多年后才听人说起的,应该是出征没多久就阵亡了。乃明公并不觉得意外,因为战争十分残酷,他自己就是从死人堆里爬出来的。据推测,四公参加的是正规军部队,很有可能是战死在长沙战场,若干年后有人带来信息,家里人才晓得我四公阵亡的消息。

前不久我到香桥老人公寓走访房长公余昌木时,他偶然提到自己在抗战中参军的经历。我心头一震,赶紧接上他的话题:“那您记得我四公余建光吗?他是不是跟您同一批参加抗战的?”昌木公思索良久,才说:“是有这么一个人,跟我差不多时候当的兵。”原来,当年大家被“四抽二”“三抽一”的方式拉壮丁参加抗战,我四公由于个子高大,第一批就被挑去做了连长的勤务兵,后又到其他地方参战去了,具体到哪个地方就不知道了。昌木公因为个子矮被安排到后一批出征,但到了义乌他就“开小差”回来了。

我突然想起瑞安抗战老兵志愿服务群里群友发过的一段文字:

抗战期间,一位美国记者拦住一名正要奔赴前线的中国士兵。

记者:你多大?

士兵:16岁。

记者:你想你的家人吗?

士兵:他们已经死了。

记者:你觉得中国能胜利吗?

士兵:中国一定会胜利的!

记者:当中国胜利之后,你准备干什么?娶妻生子?

士兵:那个时候,我已经死了。

这应该不是一个段子,而是一段被略加修改的真实对话。最初源自美国记者埃德加·斯诺《红星照耀中国》一书第十三章“旭日上的阴影”中:“去年(1937年)九月间……我跟一个姓刘的北方佬相识……有一次我问刘,他在这场战事结束后,预备干什么。他依旧露齿微笑着,十分泰然地望着我说道:那时我已经死了,我们大都将死在这场战争中。”

后来,这段无比震撼的对话在传播中渐渐脱离原型,“姓刘的北方佬”变成了一个年仅16岁的战士,只有“那个时候,我已经死了”这句动人心魄的话,被完整地保留了下来。

这段对话叙述的大概就是像我四公这样千千万万的抗战“无名英雄”,他们中的几乎所有人都不曾想过还能活到抗战胜利,活下来的只是少数人。他们所思所想的,大抵不过是拿自己的命去换生活在他们背后这片山河里的四万万同胞都好好活着!直到胜利的那一天真的到来,他们中的幸存者如余乃明公笑着跳着朝天打光自己所有的子弹,然后肆无忌惮地仰天而啸、抱头痛哭……

我四公就如同电视剧里第一集出场就挂掉的小人物一样,而像他这样的小人物在抗战时期比比皆是。从网上,到市档案馆,现存的任何档案都查阅不到关于他的任何记录,我们只能从长辈口中和族谱里得到零星的信息。关爱抗战老兵瑞安志愿队队长蔡桂顺专程去台湾省探访友人时,我曾拜托他顺道去台北“忠烈祠”寻找一下是否有我四公的信息或线索。当然,结果令人遗憾。据有关统计,在抗日战争中,中国军民伤亡总数约3500万人,其中军队伤亡380万人(牺牲约300万人)。有名有姓的烈士约196万人,占牺牲总数的65%,也就是说,像我四公这样的无名战士应该有100多万名。

我四公与战死在沙场上的千千万万战士一样,像一张风中的树叶,飘落时没有一点痕迹,却与广袤的大地融为一体。没有人会特别在意它曾经装点了春天的树梢,但也正是这些无名的战士,用自己的身躯抵住了敌人疯狂的进攻,而他们却倒在了祖国大地上。他们的血与大地融为一体,他们才是真正的英雄,令我辈无比自豪!

我为余氏家族有这么一名英雄前辈,感到无比荣光!